LA SECTION ETRANGERE

INTRODUCTION

Ce fut pour la Belgique un sujet d'allégresse et de fierté de voir de nombreux pays, dont quelques-uns lointains, prendre part à l'Exposition internationale de Liège 1939. En s'associant ainsi aux manifestations organisées pour célébrer l'achèvement du Canal Albert et des autres grands ouvrages hydrauliques, ces participations témoignèrent non seulement du retentissement que ces travaux avaient produit au delà de nos frontières, mais encore de l'intérêt suscité par le thème inédit et original de l'Exposition.

A toute entreprise de ce genre, quel que soit son programme, les sections étrangères, officielles ou non, apportent une contribution souvent capitale. Elles permettent, par une comparaison directe et immédiate, d'apprécier le niveau de perfection technique atteint par les produits des diverses nations. Elles provoquent l'émulation nécessaire pour que l'effort de chacun, effort générateur d'initiative et de progrès, soit porté à son maximum. Et, dans un ordre plus élevé, elles favorisent singulièrement le rapprochement des peuples, par la conjonction des idées, des techniques, des faits sociaux et économiques. Une exposition est une incomparable leçon de choses qui ouvre les voies de l'optimisme et de la confiance, par la présentation des réalisations tendant à accroître le bien-être de l'humanité, réalisations dont chaque pays étale avec orgueil les exemples les plus remarquables.

Les quatre pays voisins de la Belgique répondirent spontanément à son appel. Par la suite, quelques autres participations vinrent s'y joindre elles furent moins importantes, mais non dépourvues d'intérêt, entre autres celles des deux pays nordiques: la Norvège et la Suède. Sans aucun doute, l'attrait du programme aurait encore tenté pas mal d'autres pays, si la vie politique de l'Europe avait été plus paisible à l'époque.

En fin de compte, on enregistra les Sections officielles suivantes Allemagne, Egypte, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède. D'autres pays eurent des participations individuelles ou collectives, mais non représentées officiellement. Citons entre autres l'Angleterre, la Pologne, la Roumanie, la Suisse. Au total, ce furent les produits de plus de douze pays qui figuraient à l'Exposition.

La part qui leur revient dans le succès de cette manifestation fut considérable, dans certains cas décisive. Ils y occupaient une surface totale dépassant les 20.000 mètres carrés, et les statistiques du Jury international des Récompenses nous révèlent que le nombre d'exposants étrangers inscrits s'éleva à 1.024, soit 47 % du chiffre total. Quant à la qualité des objets présentés, elle est attestée par le fait que ces exposants obtinrent dans l'ensemble 77 % de hautes récompenses, ce qui est tout à fait remarquable.

D'une manière générale, toutes les participations furent bien dans la note de l'Exposition. Elles se conformèrent d'une façon parfaite au programme spécialisé, bien que celui-ci ne les intéressât pas toutes au même degré.

La présentation fut réalisée avec beaucoup de recherche, souvent avec un soin méticuleux. Malgré l'obligation de suivre un thème commun, le caractère particulier de chaque nationalité apparut nettement dans chaque ensemble.

Nous avons réparti la description des Sections étrangères en huit chapitres: les monographies ont presque toutes été rédigées d'après le même plan. A cause de leur nombre trop élevé, il ne nous a pas été possible de citer tous les exposants, même les plus méritants, surtout dans le cas des grandes participations. Rappelons à ce sujet qu'ils sont tous repris, en même temps que les exposants belges, au Palmarès général alphabétique qui forme l'appendice I de la troisième partie de cet ouvrage.

Enfin, le concours, souvent important, que les pays étrangers ont apporté à certaines manifestations collectives comme les expositions d'art, les congrès et conférences, les salons temporaires, n'est pas acté dans ces chapitres, mais sera consigné dans la quatrième partie du rapport général.

CHAPITRE PREMIER

L'ALLEMAGNE

CLIC TO ENLARGE

1. INTRODUCTION

L'Allemagne fit construire, à l'Exposition internationale de Liège 1939, un grand palais en matériaux durs, d'une sobriété de lignes vraiment imposante, et qui occupa une place de choix à l'entrée principale de Coronmeuse, à gauche de l'esplanade d'honneur. En y comprenant les espaces occupés en plein air, à côté du palais, la surface totale d'exposition s'éleva à environ 7.000 mètres carrés.

Dans cette surface ne sont pas comptés les bureaux destinés aux différents services du Commissariat, ni les vastes locaux (réfectoire, salle de repos, etc.), agréablement aménagés à l'usage du personnel.

Le problème de l'eau est très important pour l'Allemagne. Pour définir exactement le rôle prépondérant de cet élément dans la vie actuelle et passée de ce pays, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire l'extrait suivant du Catalogue officiel de la Section allemande:

Dès les plus lointaines origines de notre histoire, nous voyons le rôle important que joue l'eau dans la vie de nos ancêtres. Les résultats des fouilles récentes prouvent que l'art de construire des bateaux était déjà fort développé chez les vieilles tribus germaniques. L'usage de bains chauds sembla si intéressant à Tacite qu'il le mentionne dans sa « Germania ». Les Romains établirent leurs camps sur le Rhin en tenant particulièrement compte du cours des rivières et de leur embouchure. De nombreuses villes allemandes (Coblence, Francfort, etc.) tirent leur nom du confluent de deux cours d'eau ou de gués importants. Charlemagne fit construire sa résidence impériale (Pfalz) aux sources chaudes d'Aix-la-Chapelle. Au moyen âge, la Hanse a donné une forte impulsion à la construction navale. Lorsque l'histoire du passé nous parle de grandes réalisations, il est toujours question de la construction de ports, de canaux, de digues, de l'asséchement de marais.

Nous reconnaissons aussi la forte influence exercée par l'eau sur notre vie culturelle dans les innombrables chants populaires et dans les poèmes qui célèbrent les étroits rapports entre l'homme et l'eau, rapports qui se sont encore approfondis dans les temps modernes par la pratique des sports nautiques. L'eau a inspiré non seulement la chanson populaire et la musique, mais aussi l'architecture et les arts plastiques.

Nous ne faisons donc que poursuivre une tradition historique en nous intéressant profondément, en Allemagne, aux questions ayant trait aux rapports de l'homme et de l'eau. La seule différence avec les temps anciens, c'est que nous disposons de moyens plus puissants. Ce ne sont plus, en effet, des individus ou des groupes d'intéressés qui étudient ces questions, c'est l'Etat lui-même qui a reconnu la nécessité d'une application systématique des découvertes modernes dans ce domaine de l'économie. On trouve encore de l'énergie hydraulique inutilisée, d'énormes quantités d'eau s'écoulent toujours à la mer sans avoir profité à l'agriculture et aux transports. Toutefois, la nécessité de les utiliser a été reconnue et nous connaissons aussi les voies à suivre pour mener rapidement à bien cette oeuvre pacifique, dans l'intérêt de l'individu et du peuple entier.

Ces quelques lignes font ressortir tous les éléments du problème de l'eau tel qu'il se pose en Allemagne et expriment, en outre, la façon dont il y est posé. L'accent est porté avant tout sur les rapports de l'homme et de l'eau, préoccupation de nature sociale qui sera la caractéristique principale de l'ensemble de la participation. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce point dans les conclusions de ce chapitre.

Rappelons que la Section allemande était dirigée par M. le Dr. E. W. Maiwald, Commissaire général du Gouvernement du Reich près l'Exposition et deux Commissaires généraux adjoints: M. l'Oberregierungsrat Knothe et M. le Dr. Keim, attaché d'ambassade. Le directeur de la Section était M. l'architecte E. Walther, et les services techniques avaient à leur tête MM. Professor Fahrenkamp, Dipl.-Ing. Renner, Dipl.-Ing. Pixis, Reichsbaudirektor Voss et Reichsbauassessor Brinkmann.

2. VUE D'ENSEMBLE

L'entrée monumentale du Palais de l'Allemagne donnait accès à un hall d'honneur d'allure majestueuse dont la décoration ne manquait pas d'impressionner le visiteur. Celui-ci était conduit ensuite vers la salle principale d'exposition et commençait sa visite en s'appuyant toujours sur la droite. Dans le fond, il faisait ainsi le tour d'une autre salle s'étendant perpendiculairement à la première. L'ensemble du bâtiment était, en effet, disposé en forme de T et se visitait suivant un circuit continu.

Les stands que l'on traversait, au nombre de vingt-quatre, se rapportaient chacun à une matière différente dont l'objet était soigneusement mis en évidence. L'ordre dans lequel ils se présentaient ne correspondait à aucun classement idéologique. Le but était d'intéresser le visiteur jusqu'au bout, et il fut atteint. Les éléments d'ordre abstrait (cartes, statistiques, notices, etc.) étaient particulièrement bien présentés.

Les matières passées successivement en revue étaient les suivantes

1° L'aménagement des eaux, en général, et les travaux hydrauliques agricoles, en particulier, la pisciculture.

2° Les transports par eau les travaux concernant les voies navigables, leur outillage, les problèmes intéressant la navigation.

3° La construction de machines: moteurs marins, pompes, compresseurs, turbines, appareils de mesure et de contrôle.

4° La métallurgie: possibilités de rendement des métaux, procédés de galvanisation, placage, etc.

5° L'alimentation en eau: le captage, l'épuration, la distribution des eaux.

6° Les eaux usées: leur évacuation, épuration et utilisation.

7° Les eaux minérales les sources, les villes d'eaux, les instituts de balnéothérapie. A cet endroit, se trouvait également une grande carte en relief de l'Europe centrale indiquant les voies navigables existantes ou en construction, les barrages établis dans les vallées et les terrains récupérés au profit de l'agriculture à la suite des travaux hydrauliques effectués depuis 1933.

8° L'industrie chimique: l'imprégnation des bois, la protection des métaux, la fabrication des isolants et ignifuges.

9° La section scientifique: revue saisissante des travaux scientifiques entrepris en rapport avec l'eau.

10° Les instruments de précision, de l'optique et de l'électrotechnique, en liaison directe avec les éléments du stand précédent.

11° Les modèles les plus récents de bateaux et de navires.

12° La section historique de la navigation : modèles de bâtiments anciens, documents, sceaux, livres, tableaux, etc.

13° La bibliothèque technique renfermant une documentation remarquable sur toutes les matières traitées à l'Exposition et surtout sur les progrès de la cartographie.

14° Les villes d'eaux, stations balnéaires et climatiques du pays (ce stand complétait le n° 7 que l'on rencontrait à l'aller).

15° Les installations d'hygiène dans les villes, dans les campagnes et à la mer, dans les habitations, les hôpitaux et les usines.

16° L'éducation professionnelle et la prévoyance sociale: ce qui a été fait pour former et protéger le travailleur.

17° Le sauvetage en mer et sur les voies navigables intérieures: le matériel approprié.

18° Les sports nautiques: les installations, appareils et accessoires.

19° L'industrie textile: les étoffes spéciales en rapport avec l'eau.

20° La construction navale: tous les éléments intervenant dans la construction et l'aménagement du navire.

21° Les constructions du génie civil: le bâtiment et les ouvrages hydrauliques.

22° Les installations de l'industrie hydro-électrique.

23° Les travaux exécutés sur les cotes.

24° La pêche en haute mer: le matériel et les installations.

A côté du palais, se trouvait une vaste exposition en plein air de matériel de chantiers de travaux publics, dont notamment une puissante pelle mécanique montée sur chenilles. En outre, dans un petit pavillon spécial, était présentée la maquette d'une région fluviale montrant les divers phénomènes de l'aménagement des eaux.

De plus, quelques exposants présentaient, dans certains palais de la Section belge, des objets de complément: il s'agissait entre autres de matériel non fabriqué en Belgique servant à effectuer des démonstrations, et aussi d'objets rassemblés dans la Section historique de l'adduction des eaux.

Enfin, pour que l'aperçu sur l'ensemble de la participation de l'Allemagne soit complet, il faut signaler que ce pays prit une part importante à toutes les manifestations à caractère international qui se déroulèrent à l'Exposition: congrès et conférences, salons d'art, concours et fêtes, épreuves sportives. Nous reviendrons sur ces différentes collaborations dans les chapitres spéciaux s'y rapportant. La description qui suit concerne exclusivement la Section allemande proprement dite, soit tout ce qui se trouvait dans le palais officiel et aux abords, de même que les objets disséminés dans la Section belge. Tout cela rentrait dans la Classification générale de l'Exposition, et c'est l'ordre des classes qui sera suivi au cours de cette analyse.

3. ANALYSE

La première section que nous avons à examiner était peut-être la plus remarquable de la participation: c'est la SECTION SCIENTIFIQUE (stand n° 9). Elle occupait, avec la SECTION DES APPAREILS ET DES INSTRUMENTS DE PRECISION ET DE L'OPTIQUE (stand n° 10), toute l'aile droite de la halle transversale. L'ensemble ressortissait aux classes 1, 2 et 3 de la Classification générale.

A la classe 1, les quatre branches biologie, physique, chimie et hygiène, étaient traitées. De grands tableaux illustrés et des préparations en bocaux figuraient les résultats de l'analyse biologique de l'eau et les recherches concernant les saprobies, organismes végétaux et animaux qui se trouvent dans l'eau. La marche de ces recherches pouvait d'ailleurs être suivie dans des laboratoires avoisinants, au moyen de nombreux appareils modernes. Une sous-section était consacrée aux méthodes de recherches quantitatives de la vie animale au fond de la mer du Nord. On voyait également l'installation complète d'un laboratoire pour l'étude du plancton à bord d'un navire spécial, et les résultats obtenus.

Les sections de physique et de chimie pures présentaient, outre de nombreux appareils en série, deux intéressants modèles d'une molécule d'eau en bois et en verre, montrant la position de l'atome d'oxygène par rapport aux deux atomes d'hydrogène. En outre, l'Institut allemand de Physique technique exposait un certain nombre de ses propres appareils pour déterminer la pureté de l'eau, la chaleur de vaporisation et la pression de saturation de l'eau. Ce stand était complété par des reproductions des tables internationales de la vapeur d'eau et le diagramme i-x de Mollier qui a trouvé application dans tous les calculs de thermodynamique pour les machines à vapeur.

A la classe 2, les matières suivantes étaient particulièrement développées: la physique des courants, les constructions navales, hydrauliques et terrestres, l'hydrographie, l'hydrométrie.

La physique des courants était représentée par de nombreux appareils en fonctionnement, la plupart mis au point, ou même construits, dans les hautes écoles du pays. Les constructions navales, par des expériences relatives à la traction sur amarres, aux effets de propulsion de l'hélice et de ses rotations, etc. Les constructions hydrauliques, par une documentation abondante et variée qui intéressait d'ailleurs aussi les classes 4 et suivantes. Enfin, les constructions terrestres étaient figurées par la maquette d'une digue élevée sur sol marécageux, par plusieurs appareils pour déterminer le tassement des sols marécageux et du limon putrescent, la vitesse de décomposition des sols consistants, etc.

Le stand de l'hydrographie réunissait de nombreux et précieux appareils de mesure du niveau d'eau et de l'écoulement. De plus, des cartes synoptiques indiquaient les travaux de nivellement effectués sur les cours d'eau, ainsi que la répartition des précipitations atmosphériques dans le pays.

Outre de nombreux éléments communs aux classes précédentes, ressortissait particulièrement à la classe 3, le stand de l'océanographie. Des photographies reproduisaient la machine à calculer les marées de Wilhelmshaven. Des marégraphes, des instruments enregistrant les courants, l'atlas Echolot, une station fluviométrique avec appareil enregistreur électrique à distance et des cartes, complétaient cette section.

L'ensemble, qui serait digne d'être décrit dans un volume important, comprenait donc deux grandes catégories d'exposants: les institutions scientifiques, toutes à caractère public, qui présentaient, soit des travaux de laboratoire, soit des appareils spéciaux construits par elles-mêmes, et des firmes privées qui exposaient du matériel scientifique dont, par exemple, des instruments d'optique. Toute la participation était de premier ordre. Le Jury international des Récompenses lui décerna d'ailleurs 88 % de récompenses de premières catégories. Ce pourcentage fut respectivement de 97 et de 77 pour les institutions scientifiques et les exposants privés.

L'ordre de la Classification générale nous amène ensuite à décrire la SECTION DES EAUX MINÉRALES à laquelle il avait été donné une certaine ampleur par le fait qu'un vaste comptoir de dégustation des eaux du pays y était aménagé. Les principales sources y étaient représentées. En outre, de nombreux éléments graphiques, disposés sur les parois, rappelaient l'activité des instituts de balnéothérapie dont nous dirons quelques mots.

Le pouvoir curatif des sources et des terres fangeuses est connu empiriquement depuis les temps les plus reculés. Ces dernières années, cependant, la balnéothérapie a quitté le domaine de l'empirisme et la science moderne lui a fourni des bases solides, à la suite d'expériences cliniques approfondies.

Le problème était important pour l'Allemagne. Certaines de ses villes d'eaux étaient déjà connues du temps des Romains, et on sait le nombre et la valeur de ses sources minérales et thermales actuellement exploitées. Aussi y voit-on les recherches balnéothérapiques poursuivies par des instituts spéciaux installés dans plus de vingt stations thermales. La centralisation des études est assurée par un institut national dont le siège est à Breslau. C'est celui-ci qui donne l'impulsion à l'ensemble des recherches scientifiques entreprises sur la matière, et cette organisation a réalisé des progrès rapides. Il en est résulté, par voie de conséquence, un essor considérable des villes d'eaux et des stations climatiques du pays.

La participation aux CLASSES 4 (RIVIÈRES ET CANAUX) ET 5 (FLEUVES A MAREE ET MERS) était très importante également. Elle comprenait, en effet, un effectif de 92 exposants, soit environ 14 % du nombre total d'exposants allemands. Elle occupait les stands n° 1, 2 et 21, ainsi que le petit pavillon annexe dont nous avons déjà fait mention.

On y voyait des plans d'ensemble de canaux achevés ou en construction, des modèles de barrages, de réservoirs, d'écluses, d'ascenseurs de différents types, les constructions spéciales de têtes d'écluses, de sas, de vannes, les constructions de ponts, etc. Il s'agissait autant de travaux exécutés en Allemagne qu'à l'étranger, et notamment en Belgique. C'est ainsi, par exemple, qu'une firme exposait (dans le Palais belge du Génie Civil) le diorama de la partie d'un secteur du Canal Albert construite par elle.

Plus spécialement pour la classe 5, en plus d'appareils scientifiques du domaine de l'océanographie, déjà cités à propos de la classe 3, figuraient des documents et objets ayant trait à des travaux de correction de rivières à marée, à des travaux d'endiguement et de dragages, à l'éclairage et au balisage des côtes.

Dans ces deux classes, bien que la participation des services officiels (toutes les directions des voies hydrauliques, par exemple) fût importante, les exposants privés l'emportaient en nombre (53 contre 39). La proportion de récompenses de premières catégories obtenues au Jury prouve que la participation était de premier ordre.

D'ailleurs, dans le domaine de l'aménagement des voies d'eau, un effort considérable avait été fait en Allemagne au cours de ces dernières années. Il n'y eut donc aucune surprise à trouver, à l'Exposition, une documentation abondante mettant en relief les caractéristiques principales des ouvrages réalisés ou en voie de réalisation, avec l'indication des problèmes techniques particuliers résolus ou à résoudre.

Parmi les grands travaux dont il était fait état, il faut citer la canalisation du Neckar, le canal Rhin-Mein-Danube, le canal Dortmund-Ems, le Mittellandkanal, le canal Elster-Saale, etc., et les nombreux ouvrages d'art y relatifs. Signalons encore les barrages des vallées de l'Eder et de la Diemel (bassin du Weser), le barrage de Kachlet, sur le Danube (en amont de Passau), le barrage de Bleiloch, sur le cours supérieur de la Saale (bassin de l'Elbe), d'une contenance de 215 millions de mètres cubes, le barrage de la Neisse de Glatz près d'Ottmachau (bassin de l'Oder), l'écluse Hindenburg de 15 mètres de chute, sur le Mittellandkanal; l'ascenseur de Niederfinow rachetant une dénivellation de 36 mètres, etc.

Les CLASSES 6 (PORTS INTERIEURS), 7 (PORTS MARITIMES) ET 8 (PORTS DE PÊCHE) n'étaient pas représentées avec la même importance.

On trouvait cependant des documents intéressants relatifs au port de Duisbourg, à la construction d'un môle dans la mer du Nord, des plans d'un port de pêche dans la mer du Nord et d'un autre dans la Baltique. Quelques firmes exposaient du matériel approprié.

Par contre, un effort extraordinaire avait été fait à la CLASSE 9 (TRAVAUX URBAINS ET RURAUX). C'est dans cette classe que l'Allemagne compta le plus d'exposants, soit 104 ou 16 % du total. Les stands portaient les numéros 1, 5 et 15.

Rappelons tout d'abord que l'Allemagne avait prêté quelques éléments de valeur à la Rétrospective de l'adduction des eaux, installée dans les palais belges et dont nous avons parlé dans la première partie de ce rapport.

En ce qui concerne l'aspect actuel des activités ressortissant à la classe 9, il était présenté à la fois une étude approfondie des problèmes de captage et de distribution d'eau dans leur ensemble, et au point de vue agricole en particulier. Ces recherches étaient illustrées par une collection complète de produits et de travaux industriels.

Les problèmes généraux d'alimentation en eau potable et industrielle étaient rappelés par des modèles d'installations de captage des sources et des nappes souterraines, d'installations de distribution aux usagers, de châteaux d'eau, etc. De grandes cartes renseignaient sur l'aménagement des eaux dans les contrées industrielles et sur les mesures prises à Berlin, à la suite de transformations de la ville.

La question de l'eau dans l'agriculture retenait particulièrement l'attention. On faisait état de travaux de protection contre les inondations, d'assèchement de terrains marécageux (marais de l'Oder), d'endiguement des rivières. L'irrigation des terrains trop secs, de même que le drainage des terres trop humides, étaient traités par des exemples suggestifs. On ne manquait pas de signaler les résultats importants obtenus depuis quelques années dans ce domaine. Enfin, l'accent était porté sur l'importance de la question de l'eau dans les communes rurales en vue d'améliorer les conditions d'existence à la campagne et d'enrayer ainsi l'exode vers les villes.

Quant à l'évacuation des eaux usées, elle était surtout envisagée au point de vue de leur utilisation notamment dans l'agriculture, comme nous le verrons plus loin.

Les autres questions du problème de l'eau urbaine et rurale, les installations sanitaires et d'hygiène, auxquelles on attache de plus en plus d'intérêt, ne manquaient pas d'être développées avec soin. A titre indicatif, un stand renfermait des modèles des différents types d'installations de bassins de natation et de piscines étudiés respectivement pour le petit village, pour la commune d'importance moyenne et pour la ville. Plus loin, le problème de l'emploi de l'eau dans le ménage faisait l'objet de démonstrations très suggestives.

Faut-il dire que ces stands ne contenaient pas seulement des éléments d'ordre abstrait, mais que de nombreux industriels y exposaient, souvent en grandeur d'exécution, une foule d'objets caractéristiques? On trouvait tous les genres de conduites d'eau avec leurs accessoires, tous les appareils et tous les systèmes d'installations sanitaires et de distribution domestique, des appareils de mesure et de contrôle, des tuyauteries, etc. Le matériel d'incendie, qui ressortissait à la deuxième section de la classe 9, était également représenté.

Dans l'ensemble, les exposants allemands de la classe 9 obtinrent au Jury 80 % de hautes récompenses, ce qui prouve la qualité des objets exposés.

C'est dans les stands n° 5 et 6 que l'on découvrait les matières de la CLASSE 10 (EPURATION DES EAUX).

Au moyen d'exemples soigneusement choisis, on montrait comment on obtient une eau irréprochable du point de vue hygiénique, comment on améliore une eau dont on n'est pas sûr, en la filtrant, en détruisant les germes pathogènes, comment on en fait disparaître les éléments superflus (manganèse, acide carbonique), comment on abaisse la teneur en calcium ou on la débarrasse des matières organiques, comment on lui enlève certaines propriétés nuisibles aux matières industrielles, etc.

On trouvait une série d'installations et d'appareils pour améliorer l'eau, soit celle destinée aux usages domestiques, soit celle utilisée dans les industries.

On avait tenu à faire ressortir l'effort collectif réalisé par les nombreuses sociétés constituées en vue d'assurer la fourniture d'une quantité suffisante d'eau pure et de recueillir les eaux industrielles nuisibles. En ce qui concerne les eaux usées, une maquette représentait la plus grande installation d'utilisation des eaux d'égouts, en voie d'achèvement à Hambourg, dont l'épandage s'étendra sur 23.000 hectares. Ces eaux seront utilisées pour l'irrigation et la fertilisation des terres de culture.

Au point de vue scientifique et technique, la participation allemande à la classe 10 fut tout à fait remarquable. C'est dans cette classe que le Jury a décerné aux exposants allemands le plus de récompenses supérieures (95 %).

Relativement à la CLASSE 11 (MOTEURS ET MACHINES HYDRAULIQUES), le stand n° 3 comprenait les différents types de pompes dont le haut degré d'efficacité et le caractère économique étaient démontrés pratiquement. Des coupes de compresseurs et de pompes permettaient de reconnaître la haute précision des machines les plus robustes. On remarquait, en outre, l'installation d'une turbine Kaplan et le modèle d'une aube de la roue mobile de la plus puissante turbine à action du monde (85.000 CV.).

Peu de documents se rapportaient à la CLASSE 12 (CENTRALES HYDRAULIQUES ET HYDRO-ÉLECTRIQUES). Signalons cependant qu'une société importante présentait un modèle de génératrice hydro-électrique.

Par contre, la CLASSE 13 (TECHNIQUE DE L'EAU ET L'ÉLECTRICITÉ) comptait une vingtaine d'exposants. Ils ne constituaient pas une section spéciale, mais étaient répartis dans tout le palais, suivant la spécialité à laquelle se référait l'application électrique étudiée.

Quant à la CLASSE 14 (MATÉRIEL ET PROCÉDÉS DE L'INDUSTRIE DU FROID), on aurait pu s'attendre à une participation plus copieuse de la part de l'Allemagne. Citons simplement la maquette d'une patinoire artificielle, les autres objets étaient de moindre intérêt.

Dans la CLASSE 15 (MATÉRIEL ET PROCÉDÉS METTANT EN RELIEF LE ROLE TECHNIQUE SPÉCIAL DE L'EAU DANS L'INDUSTRIE), la participation fut inexistante, en fait.

Par contre, en ce qui concerne la CLASSE 16 (MATÉRIEL ET PROCÉDÉS DE RECHERCHES, D'EXÉCUTION ET DE RÉALISATION DES OUVRAGES REPRIS AUX CLASSES PRÉCÉDENTES), un effort considérable avait été accompli, surtout au sujet du matériel de chantiers.

Dans le domaine des conceptions scientifiques, recherches et essais, quelques éléments intéressants d'études de matériaux ou de procédés de construction, étaient présentés.

En fait de matières et matériaux, le stand n° 4 démontrait le haut rendement de certains métaux, notamment des aciers spéciaux. S'y trouvaient aussi des applications de protection des métaux procédés de galvanisation, placage, etc. Dans le même ordre d'idées, le stand n° 8, consacré à l'industrie chimique, renseignait sur les procédés d'imprégnation des bois, de protection des métaux contre la rouille, le gel et l'eau, ainsi que sur la fabrication des isolants et des ignifuges.

Mais, disions-nous, l'effort avait porté principalement sur le matériel destiné aux chantiers de travaux publics. Une vaste exposition en avait été faite en plein air, à côté du palais officiel. Une puissante pelle mécanique d'une capacité de 3 mètres cubes, montée sur chenilles, dominait l'ensemble. En outre, on voyait des dragues, compresseurs, grues, etc.

Signalons, pour terminer, qu'aucun exposant allemand n'était inscrit à la 4 section de la classe 16, section réservée aux entrepreneurs de travaux de tout genre.

Le groupe C de la Classification générale intitulé « Navigation » et comprenant les classes 17, 18 et 19 était brillamment représenté.

En commun pour les CLASSES 17 (NAVIGATION INTÉRIEURE) ET 18 (NAVIGATION MARITIME), était organisée une fort belle exposition des services de sauvetage en mer et sur les voies intérieures, avec tout le matériel approprié (stand n° 17).

En commun pour les trois classes dont les deux premières déjà citées et la CLASSE 19 (CONSTRUCTIONS NAVALES), figurait une brillante section historique (stands 11, 12 et 13) : modèles d'anciens navires et bateaux, sceaux, livres, tableaux, documents divers, renseignaient le visiteur sur l'histoire de la navigation et des constructions navales. La bibliothèque technique faisait ressortir les résultats obtenus dans le domaine de la cartographie, et spécialement dans la confection des cartes nautiques.

Rappelons que le stand n 2, dont nous avons déjà parlé à propos des travaux du génie civil, présentait les mesures prises pour assurer la sécurité de la navigation sur les voies intérieures et en mer, ainsi que les questions de droit concernant la navigation fluviale et maritime.

Enfin, le stand n° 20 était consacré uniquement au domaine de la construction navale. A côté de bateaux spéciaux, de démarreurs, d'installations pour aviron, de porte-gouvernail, de projecteurs, de bouées lumineuses, figuraient des appareils de mesure et de contrôle, des feux à éclipse, des constructions spéciales de parois, portes, escaliers, fenêtres, des installations de radiogoniométrie, de postes émetteurs, et de téléphone. On y voyait aussi différents types de câbles sous-marins, des couteaux spéciaux pour travailler des plaques de blindage, qui voisinaient avec des pièces de machines, outils, dragues en aciers résistant à la corrosion, etc.

Les CLASSES 20 (PECHE MARITIME ET D'EAU DOUCE) ET 21 (AQUICULTURE) étaient également bien représentées.

Le stand n° 24 était entièrement consacré à la pêche en haute mer. On sait que, ces dernières années, la pêche maritime s'est fort développée en Allemagne: la flotte a été améliorée et augmentée, et de nouvelles pêcheries ont été aménagées. Le stand montrait des projets d'installation de ports de pêche, un modèle de chalutier à vapeur moderne, les moyens de transport, soit du poisson vivant, soit, par isolement, du poisson frais, de la côte aux régions les plus éloignées. En 1938, la pêche maritime a assuré une production de plus de 7 millions de quintaux métriques de poisson, pour une valeur de plus de 100 millions de Rm. La consommation annuelle par tête s'est élevée dans le pays à 12,4 kilos (contre 5 kilos en 1913).

La pêche fluviale a également pris une grande extension. Son rendement est extrêmement élevé et tend encore à s'accroître dans les lacs et étangs. La pêche industrielle porte actuellement sur 1,25 million d'hectares. Elle assure une production annuelle atteignant 150 millions de kilos représentant une valeur de plus de 100 millions de Rm.

C'est dans le stand n° 1 que le haut niveau atteint par la pisciculture était développé. Les principales espèces de poissons étaient présentées. Figurait aussi une installation conçue pour lutter contre le plus grand ennemi du poisson: la dromie (petit crabe velu). Enfin, des machines empêchant l'envasement et une échelle à poissons permettant au poisson en migration de franchir une hauteur de 4 m 30, donnaient un aperçu des travaux accomplis pour protéger et favoriser la multiplication du poisson dans les eaux fluviales.

En ce qui concerne les CLASSES 22 et 23 (LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE DE L'EAU DANS LES PAYS TROPICAUX ET AUX COLONIES), un seul exposant présentait la construction d'un port dans un pays tropical.

Par contre, dans la CLASSE 24 (ÉCONOMIE SOCIALE), l'Allemagne avait fait une effort remarquable. C'était le thème « L'eau source de santé » qui dominait. Il avait été fait appel aux formules de présentation les plus originales pour mettre en valeur les installations réalisées ou en voie de réalisation dans ce domaine. Nous avons déjà parlé de ces éléments à propos des stands 14 et 15. Nous n'avons toutefois pas encore eu l'occasion de dire que la section comprenait une installation complète d'hydrothérapie pour hôpitaux.

De même, la CLASSE 25 (OEUVRES SOCIALES - DOCUMENTATIONS DIVERSES) avait réuni un nombre d'exposants imposant.

Le stand 16 était consacré à l'éducation et à l'orientation professionnelles, à la prévoyance sociale. Modèles, maquettes, photos, graphiques abondaient pour documenter le visiteur sur toutes les mesures prises pour protéger la santé du travailleur et pour le former.

En outre, cette classe se rapportait aussi à la documentation de toute espèce concernant les matières comprises au Programme de l'Exposition. La bibliothèque technique (stand 13) était largement fournie à ce sujet.

Enfin, dans le domaine de la CLASSE 26 (ORGANISATION DES ENTREPRISES), deux exposants officiels présentaient des éléments intéressant l'organisation modèle d'une entreprise.

Dans la CLASSE 27b (MODES), l'Allemagne montrait quelques produits de la mode dans ses rapports ave l'eau (stand 19).

Dans la CLASSE 27d (MATERIEL SPORTIF), le stand n° 18 faisait une propagande active en faveur des sports nautiques, des modèles d'installations, des pistes de régates, des bateaux et leurs accessoires étaient présentés.

Enfin, la CLASSE 27e (TOURISME) était également traitée avec un certain éclat. Le tourisme en bateau, ses auberges, ses tentes, ainsi que les auberges de la jeunesse au bord de l'eau, étaient exposés au stand des sports nautiques (n° 18).

Faut-il ajouter qu'en fait la propagande touristique était disséminée dans toute la participation, notamment par le soin artistique apporté dans l'exécution des photomontages? A cet égard, les éléments figurant les villes d'eaux, les stations balnéaires et climatiques étaient particulièrement bien étudiés.

4. CONCLUSIONS

A première vue, on serait tenté de penser que la Section allemande comprenait surtout des participations d'organismes officiels et que les exposants privés n'y intervenaient qu'à titre accessoire, pour compléter ou illustrer certaines démonstrations. Ce n'était cependant pas le cas. Un examen rapide des tableaux de statistiques figurant à la fin du chapitre nous montre, au contraire, que le nombre d'exposants privés fut plus du double de celui d'exposants officiels.

La discrétion avec laquelle le nom du producteur était renseigné sous chaque objet pouvait donner l'impression, au cours d'une visite un peu hâtive, que toute la participation ne formait qu'une vaste collectivité conçue selon un plan bien défini et dédiée à la Science, à la Technique et à l'Industrie du pays.

Certes, l'ensemble était parfaitement ordonné, et l'unité autant que l'harmonie dans la présentation des moindres objets prouvaient à suffisance que les exposants avaient laissé aux dirigeants de la Section, tout le soin de présenter leurs produits. Le résultat fut des plus heureux. La décoration toute de sobriété, la simplicité et la netteté dans la disposition des vitrines et des tables, contribuaient à créer, à l'intérieur du Palais, une atmosphère de distinction et d'équilibre.

Il va de soi que les objets que les industriels furent admis à faire figurer, avaient été soigneusement sélectionnés. Ce principe est actuellement de pratique courante - surtout pour les grands pays - dans les participations aux expositions organisées à l'étranger. Il est parfaitement justifié.

Le plan d'ensemble qui présida à la conception et à la réalisation de la Section allemande de l'Exposition, était basé sur l'idée fondamentale de l'importance du rôle de l'eau dans la vie propre du pays, en mettant l'accent, chaque fois que possible, sur le profit direct ou indirect qui en résulte pour l'homme, pour sa santé, pour son bien-être.

Il paraît donc normal que les efforts se soient portés principalement sur les matières suivantes:

1° Les sciences (classes 1, 2 et 3);

2° Les travaux du génie civil (surtout les classes 4, 5, 9 et 10);

3° La navigation (classes 17, 18 et 19);

4° Les oeuvres sociales (classes 24 et 25).

Que les travaux scientifiques aient été mis à l'honneur, cela semblera tout à fait naturel étant donné la faveur et les encouragements dont ils ont toujours bénéficié dans le pays.

Quant aux ouvrages hydrauliques du génie civil, ils devaient forcément retenir l'attention parce que la question de l'aménagement des eaux en général présente une importance capitale pour l'Allemagne.

La navigation, matière attrayante pour une exposition, devait naturellement tenter un grand pays de commerce tant intérieur, qu'extérieur.

Enfin, les oeuvres sociales - ou plutôt les diverses préoccupations d'ordre social - se trouvaient non seulement exprimées par les objets ressortissant particulièrement aux classes 24 et 25, mais étaient mises en relief par bien d'autres manifestations. Les soucis d'hygiène, de santé, de sports, de protection du travailleur, étaient spécialement mis en vue dans presque toutes les parties de la participation, même dans les classes proprement techniques, comme les constructions navales et les ouvrages hydrauliques agricoles.

L'Allemagne aurait pu briller également dans d'autres classes. Certains points du Programme ne furent pas traités dans sa participation. Le cas le plus caractéristique est celui de la classe 15 dans laquelle elle aurait pu développer des thèmes techniques de grand intérêt. Cela aurait permis une utile confrontation avec d'autres sections nationales, notamment la Section belge, dans laquelle la classe 15, pour reprendre l'exemple cité, fit l'objet d'un effort très méritoire de la part de nos industriels.

Nous insérons à la suite un tableau statistique donnant l'état détaillé des récompenses décernées par le Jury international aux exposants allemands. Ce document se passe de commentaires: les chiffres sont suffisamment éloquents et prouvent la qualité exceptionnelle des produits exposés.

Faisons simplement ressortir ici que, pour l'ensemble des classes, les exposants officiels (colonnes O) se sont vu décerner 84 % de récompenses de premières catégories, et les exposants privés (colonnes P), 78 %. En totalisant ces deux catégories d'exposants (colonnes T), le pourcentage général de hautes récompenses s'élève à 80.

Le Jury a également attribué des récompenses à un certain nombre de collaborateurs d'exposants. Ces distinctions, au nombre de 248, se répartissent comme suit 27 Grands Prix, 96 Diplômes d'Honneur, 112 Médailles d'Or, 12 Médailles d'Argent et 1 Diplôme Spécial.

CHAPITRE II

L'ÉGYPTE

Au Palais International n° 22 situé à gauche de l'entrée principale de Bressoux, sur la rive droite de la Meuse, une surface de 200 m2 avait été réservée à la participation officielle de l'Egypte. Elle était constituée par un ensemble de tableaux et maquettes relatifs aux aménagements du Nil en vue de l'irrigation des terres de culture.

L'Egypte est un don du Nil, disaient les Anciens.

En effet, le pays apparaît comme une large vallée au milieu de laquelle coule le Nil qui la féconde par ses inondations régulières, après l'avoir formée par ses alluvions. Il s'est créé ainsi une vaste oasis longue de plus de 1.000 kilomètres, large seulement de 15 kilomètres en moyenne. Les pluies sont si rares en Egypte, que l'agriculture y est entièrement assujettie à l'eau du fleuve.

Dans le passé, on avait recours uniquement au système d'irrigation par bassins. Les terres soumises à ce système ne rendent annuellement qu'une seule récolte. C'est encore le cas actuellement dans certaines régions de la Haute-Egypte où l'irrigation pérenne, de plus en plus généralisée, n'est pas encore pratiquée.

L'application du système d'irrigation pérenne exigea la construction d'une série d'ouvrages destinés à régulariser le débit du fleuve. Elle s'étend actuellement sur plus de 18.000 kilomètres carrés, soit environ 87 % des terres cultivées, et assure une exploitation intensive, notamment en ce qui concerne la culture du coton.

Il était normal que la participation égyptienne à l'Exposition de Liège 1939 fût consacrée exclusivement aux travaux entrepris sur le Nil, en vue de l'aménagement des eaux pour l'agriculture.

Une pièce remarquable du stand était la maquette à grande échelle du barrage d'Assouan, érigé en 1902. La disposition ingénieuse des divers éléments du modèle permettait de se rendre compte des modifications apportées à l'ouvrage en 1912 et en 1933, de manière à en augmenter la capacité. Celle-ci fut ainsi portée à 5.500 millions de mètres cubes.

Les travaux d'irrigation de la Basse-Egypte étaient évoqués par une autre grande maquette du barrage du Delta. Cet ouvrage déjà ancien - il fut achevé en 1861 - a lui aussi subi de nombreux aménagements destinés à augmenter son rendement. Ces divers stades étaient également figurés avec précision sur la maquette.

La reproduction du barrage éclusé d'Esna (Haute-Egypte) et celle d'un barrage régulateur sur le Canal Ibrahimieh complétaient l'ensemble. Toutes ces maquettes, exécutées en marqueterie de bois durs polis, étaient à la fois d'une grande précision technique et d'un goût parfait de présentation.

Deux grandes cartes d'Egypte reproduisant essentiellement la vallée du Nil et les barrages, et une série d'agrandissements photographiques montrant l'état d'avancement du nouveau barrage du Delta, étaient également exposées.

Comme il faut que l'irrigation soit effectuée avec régularité, le débit de l'eau prélevée aux ouvrages doit être parfaitement contrôlé. La participation nous montrait la maquette d'une vanne-déversoir réglable ainsi que celle d'une machine enregistreuse de débit d'un fonctionnement très ingénieux.

A titre historique, était présentée une collection de modèles anciens: shadouf-seau, vis d'Archimède simple et double, ainsi qu'une roue élévatrice mue par des boeufs, finement réalisée.

Bien que limitée, la participation égyptienne présentait le plus vif intérêt. Elle répondait parfaitement au Programme de l'Exposition. Elle était officiellement représentée par S. E. Kamel Ghaleb Bey, sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux publics d'Egypte, par S. E. Abdel-Khalek Saber Bey, sous-secrétaire adjoint audit ministère et par le Docteur Hassan Zaky, inspecteur général du Nil, Commissaire général près l'Exposition.

Le Jury international des Récompenses accorda au Ministère des Travaux publics d'Egypte, le Grand Prix dans les classes 4 et 9VI, auxquelles la participation ressortissait principalement, et le Diplôme d'Honneur dans la classe 12 qui ne concernait qu'accessoirement les objets présentés.

CHAPITRE III

LA FRANCE

1. INTRODUCTION

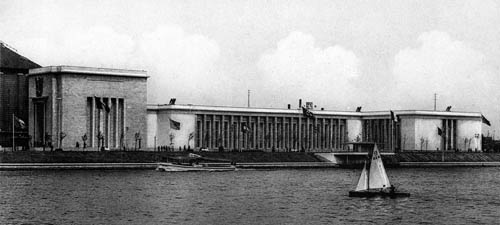

Il revient à la France l'honneur d'avoir été le premier pays à répondre à l'invitation du Gouvernement belge à participer à l'Exposition internationale de Liège 1939. Cet empressement lui valut l'avantage de pouvoir se réserver une place privilégiée pour l'édification des palais qui allaient porter, pendant de longs mois, son pavillon tricolore sur les rives majestueuses de la Meuse.

La Section française se composait de trois grands bâtiments alignés bout à bout, sur la rive droite de la Meuse et parallèlement à celle-ci, reliés entre eux par des galeries couvertes. En y comprenant les rotondes, les galeries aux étages et le restaurant, elle développait une surface brute de plus de 10.000 mètres carrés. Côté fleuve, dans la même ligne que les Palais belges de la Mer, du Génie Civil et de la Navigation Intérieure, les trois palais français formaient fond à la grande esplanade dont les gradins s'appuyaient à leur base. Quant aux grandes façades postérieures, elles donnaient sur le prestigieux jardin d'eau. Le dernier bâtiment, à l'aval, s'incurvait dans la direction du fleuve, épousant la courbe majestueuse du grand hémicycle du Lido dont il fermait une des extrémités.

Dans ses grandes lignes, l'architecture rappelait l'allure générale des palais belges environnants. L'utilisation de la même ossature métallique standard y contribuait pour beaucoup. La note caractéristique fut donnée par les grandes verrières qui constituaient les éléments principaux des façades et des rotondes. L'ensemble, tout de simplicité et de clarté, rehaussé de deux grands mâts de marine de 35 mètres de hauteur entre les bâtiments, produisait une impression qui ne manquait ni de grandeur, ni d'élégance.

La Section comprenait essentiellement deux parties bien distinctes: d'une part, la participation des services publics, de loin la plus importante, et d'autre part, celle des firmes privées, organisée par le Comité français des Expositions. Ces deux groupes d'exposants occupaient des emplacements indépendants.

Comme pour la plupart des autres sections nationales, le thème de l'Exposition offrait à la France un vaste champ d'exploration, se prêtant admirablement à des démonstrations de prestige. Les études scientifiques, les captages d'eaux minérales et thermales, les travaux du génie civil, la navigation, la pêche, la mise en valeur des colonies, le tourisme, fournissaient une ample matière pour illustrer les problèmes variés de la technique de l'eau. Nous verrons, dans la suite, comment elle fut développée à l'Exposition.

Le Commissaire général du Gouvernement français était M. Ch. Crescent, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur des Voies navigables et des Ports maritimes au Ministère des Travaux publics de France. Il était assisté de M. Sarrien, consul général de France à Liège, Commissaire général adjoint. L'architecte en chef était M. Louis Allix, S.A.D.G., architecte des Bâtiments civils et des Palais nationaux. La Section industrielle et commerciale était présidée par M. Paul Chaleil, président du Syndicat des Industries mécaniques de France.

2. VUE D'ENSEMBLE

Malgré la distribution de la Section française en trois palais distincts, la matière avait été répartie de telle façon que la visite ne laissait aucune impression de morcellement, ni d'incohésion. Les inconvénients inhérents à l'existence de galeries assez élevées étaient largement compensés par les belles perspectives qu'elles ménageaient tant sur les intérieurs, que vers les jardins et la grande esplanade. Il est à remarquer que par suite de la forte différence de niveau entre le jardin d'eau et l'esplanade, de celle-ci on accédait directement aux galeries des palais, tandis que le rez-de-chaussée se trouvait au niveau du jardin d'eau.

Le Palais central était affecté à l'exposition des travaux publics de tout l'empire français. Quatre grands services publics y avaient collaboré. C'étaient les Ministères des Travaux publics, des Colonies et des Affaires étrangères, ainsi que le Gouvernement général de l'Algérie. Le Palais latéral courbe groupait les participations des Ministères de l'Air, de l'Agriculture, de l'Intérieur, de la Santé publique et des Marines marchande et militaire. En outre, il s'y trouvait des éléments provenant du Musée historique de la Marine et un stand du Centre national d'Expansion du Tourisme, du Thermalisme et du Climatisme. Enfin, le Palais latéral droit abritait la Section industrielle et commerciale réservée aux exposants privés ainsi que la brillante participation de la Ville de Paris. La rotonde et une partie de l'espace adjacent étaient occupées par le restaurant de la Section avec une salle de dégustation des vins.

En commençant la visite par le Palais courbe, on trouvait successivement les stands suivants:

A l'étage

1° L'aéronautique maritime: maquettes animées d'hydravions transatlantiques, base d'hydravions et modèles divers;

2° La marine militaire: essais relatifs à l'hydrodynamique, appareils de bord produisant ou véhiculant l'eau, instruments de navigation, travaux hydrographiques, rétrospective de maquettes de navires de guerre;

3° La marine marchande : maquettes de bateaux, trafic des principaux ports, grandes lignes de navigation, croisières et pêche;

Au rez-de-chaussée

4° L'aéronautique maritime (2e stand) : recherche sur la corrosion, mécanique des fluides, navigation aérienne;

5° L'agriculture : les ressources en eau, expériences sur le débit des sources et des puits, l'eau au village et à la ferme, le drainage, l'irrigation, l'érosion et le reboisement, la pisciculture et la pêche;

6° L'urbanisme, l'hygiène des villes, la santé : protection des sites urbains, alimentation en eau et assainissement, l'eau comme source de santé;

7° Le tourisme: les beautés naturelles et artistiques du pays, la gastronomie et les eaux de source;

8° La marine marchande (2° stand): bassin de port marchand, deux grands dioramas d'ensemble.

Dans le Palais central, on découvrait ensuite:

A l'étage

9° Un grand stand des Travaux publics: la Machine de Marly opposée à une turbine Kaplan moderne, une pompe à déblais, les phares et balises, les ports maritimes (Dunkerque, Boulogne, Calais, Saint-Nazaire, Le Havre, Marseille), les ports fluviaux (Strasbourg, Bordeaux, Rouen);

Au rez-de-chaussée

10° Les colonies françaises: l'eau dans la nature, l'hydrographie, la météorologie, l'hydraulique, l'irrigation, les forages et adductions d'eau, les ouvrages d'art, les ports maritimes et fluviaux, la navigation fluviale, la pêche;

11° L'Algérie: les eaux souterraines, les distributions d'eau, les grands barrages-réservoirs, l'hydraulique agricole, les ports maritimes, les voies de communication avec la métropole, le tourisme;

12° Le Maroc: les barrages-réservoirs et l'électrification, les ports modernes, la pêche fluviale et maritime;

13° La Syrie-Liban: les barrages et l'électrification, l'irrigation;

14° Les travaux publics dans la métropole (2e stand): les grands barrages du Massif Central, des Pyrénées, des Vosges et des Alpes; les divers modes de traction dans la navigation intérieure, les efforts des lames et les effets de la houle, le plan des phares du Finistère.

Enfin, dans le troisième palais, on présentait

A l'étage

15° La Ville de Paris: les eaux de Paris historique), l'alimentation en eau, le contrôle et l'épuration des eaux d'alimentation, la protection contre les inondations, l'assainissement de la ville, son port, ses installations de pisciculture;

Au rez-de-chaussée

16° La Section industrielle et commerciale comprenant les branches ci-après:

a) La construction des barrages et écluses, les travaux hydrauliques;

b) Le matériel de distribution et d'utilisation des eaux;

c) Les appareillages pour l'épuration des eaux;

d) Les turbines hydrauliques et l'industrie hydro-électrique;

e) Les métaux spéciaux, les machines et moteurs;

f) La navigation : matériel et exploitation.

Nous ne pouvons omettre d'ajouter que dans le passage couvert reliant, au niveau du rez-de-chaussée, le Palais courbe au Palais central, était logé un stand important de monnaies et médailles où une presse frappait, sous les yeux des visiteurs et à leur intention, une breloque-souvenir intitulée « La Meuse », oeuvre du médailliste Marcel Renard. Dans la galerie correspondante, entre les deuxième et troisième palais, était installée une belle exposition du livre français les ouvrages de vulgarisation, les revues techniques y voisinaient avec une collection remarquable d'éditions maritimes et géographiques.

La participation de la France ne se limitait pas à ses trois grands palais officiels. Comme beaucoup d'autres nations, elle était brillamment représentée dans les deux Sections internationales des Beaux-Arts (Art ancien et Art moderne). En outre, elle prit une part importante à toutes les manifestations internationales de l'Exposition, comme les congrès et les conférences, les concours et les fêtes.

Enfin, il faut signaler la collaboration capitale que la France a apportée à la Section historique de l'adduction des eaux, organisée dans les palais belges. Par le prêt d'éléments historiques de la plus grande valeur, par le concours éclairé de bon nombre de ses spécialistes réputés, elle s'y est fait des titres à notre plus vive reconnaissance.

3. ANALYSE

Dans le domaine scientifique, faisant l'objet des CLASSES 1, 2 ET 3, la participation française comprenait quelques éléments de valeur dans les stands de l'aéronautique maritime et de la marine militaire. L'attention était attirée en particulier sur les problèmes de mécanique des fluides, présentés par les Instituts de Mécanique des Fluides de Lille, Marseille, Paris, Strasbourg et Toulouse, sur des études relatives à la corrosion des métaux, développées par le Groupement pour le Développement des Recherches aéronautiques, et sur des essais concernant l'hydrodynamique et des travaux hydrographiques, exposés par la marine militaire.

En ce qui concerne les EAUX DE CURE ET DE BOISSON (CLASSE 3, SECTION III), le stand du tourisme renfermait une belle carte de la « France Thermale », rappelant les principales stations du pays réputées pour la qualité de leurs eaux et l'importance de leurs installations thérapeutiques.

Relativement aux TRAVAUX DU GENIE CIVIL, la documentation était beaucoup plus abondante: les matières des classes 4 (rivières et canaux) et 7 (ports maritimes) étaient particulièrement bien traitées.

Les objets ressortissant à la classe 4 se trouvaient dans le grand stand des travaux publics métropolitains et dans ceux consacrés aux territoires coloniaux. On se référait spécialement aux grands travaux d'art hydraulique entrepris, au cours de ces vingt dernières années, soit en vue de la production de l'énergie hydro-électrique, soit pour l'irrigation de certaines terres de culture.

En France, le développement de la production de l'énergie hydro-électrique constitue, depuis quelques années, un point essentiel du programme des grands travaux publics. Le but visé est surtout de réduire les importations de charbon pour lequel le pays est fortement tributaire de l'étranger. Des résultats significatifs ont déjà été obtenus. En 1938, sur une production globale de 19,2 milliards de KWH, la part de l'énergie hydraulique représentait déjà 55 %, contre 40 % de la production totale en 1923. Un vaste programme est encore en cours comportant des travaux dans le Massif Central, dans les Pyrénées et dans la région des Alpes. En fait de construction de barrages, la section de la France métropolitaine pouvait faire état de réalisations tout à fait remarquables, se distinguant autant par l'ampleur des entreprises que par la hardiesse et la nouveauté dans les conceptions.

Pour des travaux analogues, le stand de l'Algérie n'en présentait pas moins d'intérêt. Les grands travaux hydrauliques mis en chantier depuis 1921 y étaient naturellement présentés avec soin. Ici, la production de l'énergie hydro-électrique constitue un but secondaire, car il s'agit surtout de la mise en valeur de grandes surfaces que la nature du climat et le régime irrégulier des cours d'eau rendaient impropres à la culture, par manque d'eau. Le programme comportait la construction de neuf grands barrages dont les caractéristiques sont toutes remarquables, surtout eu égard à la nature du sol. Le plus grand est celui du Ghrib qui forme un réservoir de 280 millions de m3, capacité pouvant même facilement être portée dans l'avenir à 350 millions de m3. Cette réserve d'eau servira à irriguer une étendue de 30.000 hectares dans la grande plaine du Chéliff (département d'Alger). L'ensemble des travaux permettra de constituer une réserve de 700 à 900 millions de m3, susceptible d'assurer l'irrigation de 100.000 à 140000 hectares de bonnes terres!

De leur côté, les exposants privés de la classe 4, au nombre de sept, présentaient de la documentation technique d'un vif intérêt sur les travaux hydrauliques récents, notamment sur la construction des nouveaux barrages et de certaines écluses. Il est à noter que, dans cette classe, tous les exposants français participant à l'attribution des récompenses ont obtenu au moins la Médaille d'Or.

A la classe 7, on notait une participation abondante des ports maritimes français, tant de la métropole que de ceux établis aux colonies.

La France dont environ les deux tiers du commerce extérieur s'effectuent par la voie maritime et qui occupe une situation privilégiée sur les routes transocéaniques, a tenu à maintenir ses installations portuaires à la hauteur du progrès. La participation ne manquait pas d'attirer l'attention sur l'importance du port de Marseille, le premier port maritime français, ainsi que sur les travaux récents effectués au Havre (approfondissement du chenal de navigation, déplacement de la digue sud de l'avant-port), sur l'établissement d'une nouvelle passe à Bordeaux et l'équipement modernisé du port de Dunkerque. Les ports de Calais et de Saint-Nazaire, ce dernier avec la grande forme de radoub destinée au paquebot « Normandie », étaient également représentés.

Dans les territoires d'outre-mer, les travaux portuaires ont aussi été poussés au cours de ces dernières années. Le port de Dakar était bien représenté, de même que Tamatave (Madagascar), Pointe-Noire (A.E.F.), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Djibouti (Somalie).

Un effort avait visiblement été fait dans cette classe où la France compta la moitié du nombre total d'exposants de tous les pays.

Les classes 5 et 6 figuraient plus modestement. A la CLASSE 5 (FLEUVES A MARRE ET MERS), le Service des Phares et Balises exposait du matériel d'éclairage et de balisage des côtes, et trois entreprises privées montraient des travaux hydrauliques.

A la CLASSE 6 (PORTS INTERIEURS), il y avait un ensemble de ports fluviaux de l'Association des grands Ports français et, au stand de la Ville de Paris, des documents concernant le port qui est, comme on sait, le port fluvial le plus important, se classant avant Strasbourg et Rouen.

Enfin, à la CLASSE 8 (PORTS DE PECHE) figurait le port de Boulogne dont les installations complètement transformées et agrandies en ont fait le premier port de pêche du continent.

Dans un autre domaine des travaux du génie civil, la CLASSE 9 (TRAVAUX URBAINS ET RURAUX) ne pouvait manquer d'attirer un assez grand nombre d'exposants français.

En matière historique, nous avons déjà signalé la contribution importante de la France à la Section historique de l'adduction des eaux, installée dans les palais belges. En outre, se trouvait au stand de la Ville de Paris, une belle documentation sur la période gallo-romaine, l'île de Lutèce à travers les âges et les problèmes de l'alimentation de la ville en eau jusqu'à nos jours. Une belle reproduction de la Machine de Marly, due au Liégeois Rennequin Sualem, figurait au stand des Travaux publics.

La période contemporaine comprenait notamment une fort belle participation de l'agriculture dans laquelle toutes les questions de la technique de l'eau étaient envisagées: le drainage, l'irrigation, l'érosion, le reboisement, etc.

L'alimentation en eau des villes était traitée au stand général des villes et à celui de la Ville de Paris. Dans la section coloniale, il en était question également à certains endroits, entre autres à l'Algérie.

Quelques industriels exposaient du matériel approprié (tuyauteries, appareils de distribution et d'utilisation des eaux) dans la Section industrielle et commerciale.

Dans le domaine de la CLASSE 10 (EPURATION DES EAUX), on remarquait particulièrement la reproduction de la station d'épuration d'Achères (stand de la Ville de Paris) et un petit ensemble ayant trait à l'assainissement des eaux (stand de l'hygiène). Peu d'exposants privés figuraient dans cette classe.

Par contre, la CLASSE 11 (MOTEURS ET MACHINES HYDRAULIQUES) comprenait assez bien d'exposants privés. Le matériel présentait un réel intérêt, surtout les pompes. Au stand des Travaux publics, se trouvait un modèle de turbine Kaplan.

Aux CLASSES 12 (CENTRALES HYDRAULIQUES ET HYDROÉLECTRIQUES) ET 13 (LA TECHNIQUE DE L'EAU ET L'LECTRICITE), un contingent important d'exposants privés ou mixtes présentaient des éléments de valeur. En plus du matériel hautement perfectionné des centrales électriques et des installations de transport et de distribution de l'énergie, il était fait état de nombreuses réalisations récentes en vue de l'extension des réseaux distributeurs, qui comportent actuellement plus de 11.000 kilomètres de lignes à haute tension, et du développement de la consommation d'électricité principalement dans la sidérurgie, l'électro-chimie et aussi dans les usages domestiques. Le développement remarquable de l'électrification des chemins de fer, qui porte à l'heure actuelle sur environ 3.300 kilomètres de lignes, était également mis en évidence.

Dans la CLASSE 14 (L'INDUSTRIE DU FROID), la Section française n'était pas figurée et, à propos de la CLASSE 15 (L'EAU DANS L'INDUSTRIE), on notait seulement quelques participations dans le domaine de l'électrométallurgie (aluminium, etc.).

A la CLASSE 16 (MATERIEL ET PROCDES DE RECHERCHES, D'EXÉCUTION ET DE REALISATION DES OUVRAGES DU GENIE CIVIL), on découvrait quelques recherches de laboratoires, des études sur des métaux spéciaux, des moteurs et la participation d'entrepreneurs de travaux publics, ces derniers étant inscrits à la quatrième section de la classe.

La participation à la CLASSE 17 (NAVIGATION INTERIEURE) était plus copieuse. Au stand des Travaux publics, étaient figurés notamment les divers modes de traction sur les voies navigables intérieures, domaine dans lequel des progrès récents pouvaient être mis en relief. De nombreuses sociétés de remorquage et de transports fluviaux faisaient ressortir le champ de leur activité et les problèmes de navigation fluviale étaient également assez bien développés dans les stands des possessions d'outre-mer.

D'autre part, par la surface occupée, les CLASSES 18 (NAVIGATION MARITIME) ET 19 (CONSTRUCTIONS NAVALES) formaient un ensemble très impressionnant dans la Section française. Presque tout le Palais courbe, étage compris, leur était réservé. Il y avait là, en effet, deux grands stands de l'aéronautique maritime, deux de la marine marchande et un autre de la marine militaire. Manifestement, la France fit un effort considérable dans ces différents domaines. Le public s'intéressa vivement aux belles maquettes animées des hydravions transatlantiques et, en particulier, de l'hydravion transatlantique stratosphérique. Ces pièces, d'une technique remarquable, constituaient les éléments les plus attractifs de la Section.

D'un autre côté, les principales compagnies de navigation étaient représentées et schématisaient leurs grandes lignes mondiales qui occupent une place enviable dans les transports maritimes. Au stand de la navigation militaire, on découvrait des instruments de navigation, et quelques firmes privées exposaient du matériel de construction navale.

En ce qui concerne les CLASSES 20 ET 21 (PECHE ET AQUICULTURE), les éléments dignes d'intérêts se trouvaient dans les stands de la marine marchande, de l'agriculture, de la Ville de Paris et aux colonies.

L'analyse des matières ressortissant aux classes précédentes nous a déjà conduit souvent à faire allusion aux stands réservés aux territoires d'outre-mer. Ces participations, dans ce qu'elles avaient de particulier à la technique de l'eau dans les pays tropicaux, ressortissaient aux CLASSES 22 ET 23. Tous les aspects de cette technique toute spéciale étaient envisagés. L'accent était naturellement porté sur la construction des grands barrages-réservoirs et l'électrification. Les ports, l'agriculture, la pêche, y faisaient également l'objet d'études bien documentées.

Il y avait quatre grands stands trois respectivement pour l'Algérie, le Maroc et les Etats du Levant sous mandat français, et un quatrième pour les autres territoires. Ils occupaient tout le rez-de-chaussée du Palais central. Leur aménagement, soigneusement étudié, contribuait à rendre l'ambiance des différentes régions représentées.

A la CLASSE 24 (ECONOMIE SOCIALE), figuraient quelques ensembles au stand de l'urbanisme et à celui de la Ville de Paris. La protection des sites urbains traversés par des rivières faisait l'objet d'un stand particulier, et les problèmes d'assainissement des villes étaient envisagés également.

A la CLASSE 25 (DOCUMENTATION - OEUVRES SOCIALES), ressortissait le grand stand de librairie situé dans l'intervalle de deux palais. Cette documentation assez abondante sortait, d'une manière générale, du cadre de la Classification, elle ne manquait cependant pas de valeur scientifique et didactique.

Rien n'était exposé dans la CLASSE 26 (ORGANISATION DES ENTREPRISES) et, en fait de MODES (CLASSE 27b), quelques exposants français était compris dans la Collectivité de la Parfumerie, au Lido.

Pour le MATERIEL SPORTIF (CLASSE 27d), un exposant français de moteurs de bateaux sportifs exposait dans la Section belge, au Palais des Sports. C'est également à cette classe que ressortissait la très belle participation de l'Administration française des Monnaies et Médailles qui alignait une brillante collection de médailles sportives, aux reliefs variés.

Enfin, au TOURISME (CLASSE 27e), un stand d'une certaine ampleur avait été consacré. On y rappelait les principaux monuments historiques de France, et ceux de Paris en particulier, les stations thermales, de même qu'on y faisait une propagande en faveur de la carte touristique. Une carte gastronomique était fort bien mise en évidence. Un effort touristique important avait également été réalisé dans les stands de l'Algérie et du Maroc.

Mais le tourisme était partout dans la Section française. Ici, la photographie technique d'un barrage faisait découvrir une vallée enchanteresse. Là, un château d'eau modèle dominait un paysage plein de charme. Plus loin, la vue d'un port caractéristique était l'occasion de montrer dans le fond, quelque belle cathédrale, ou tel monument classé. Tous les photomontages, tous les dioramas, même les plus techniques, parlaient aux amateurs de voyages et servaient à mettre en valeur les beautés naturelles et artistiques du pays, et l'attrait des paysages coloniaux.

4. CONCLUSIONS

Chemin faisant, nous avons fait ressortir les éléments les plus caractéristiques de la participation française. Le programme de l'Exposition convenait à merveille pour faire valoir l'ampleur des travaux entrepris récemment dans le pays afin de tirer profit de ses importantes disponibilités en énergie hydraulique. On sait que la France occupe dans ce domaine une des premières places parmi les pays d'Europe. De plus, au cours de ces dernières années, le pays a consacré également une part importante de ses ressources à l'expansion économique de ses possessions d'outre-mer, principalement pour y étendre les cultures et développer leurs relations commerciales avec la métropole. Ces réalisations fournissaient des matières qu'il était tout indiqué de mettre en relief à l'Exposition de Liège, puisqu'elles comportent essentiellement des travaux du domaine de l'eau, comme la construction de barrages-réservoirs, l'aménagement de ports de commerce et l'amélioration des conditions de navigation maritime.

Une pareille spécialisation allait forcément amener à des stands dans lesquels les éléments d'ordre abstrait (cartes, dioramas, statistiques, etc.) seraient en majorité par rapport aux objets sensibles, souvent animés, dont le public se montre le plus friand. Ces grands problèmes de la technique hydraulique ne sont pas toujours fort accessibles à la masse, ni faciles à présenter sous une forme qui soit à la fois synthétique et attrayante. On courait le risque d'avoir un ensemble un peu aride, d'un abord quelque peu déconcertant pour le visiteur. Disons tout de suite qu'il n'en fut rien.

La décoration générale, et celle de chaque stand en particulier, avaient été traitées de telle sorte que partout se créait une atmosphère agréable, susceptible d'attirer et de retenir l'attention du visiteur. Tous les murs au-dessus des entrées étaient garnis de grandes fresques décoratives dues aux talents de jeunes élèves de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Les sujets « Les Joies de l'Eau », « L'Eau, Force industrielle », « L'Eau vue par l'Ingénieur », « L'Eau tranquille », « L'Eau en mouvement », « L'Eau dans le Port de mer », « L'Eau dans la Ville », évoquaient avec bonheur les interventions multiples de l'élément liquide dans la vie de l'homme. En outre, pour décorer les stands, les musées français avaient prêté un grand nombre de toiles de peintres réputés ayant choisi l'eau pour sujet.

Que dire ensuite de la note de fraîcheur et de gaieté donnée par les fleurs et les plantes, disposées en grappes touffues dans tous les coins?

Que dire, enfin, de certains stands comme celui de la Ville de Paris, orné dans le fond par un vaste paysage représentant l'Institut, les quais de la Seine avec, en grandeur nature, les boîtes des bouquinistes contenant, outre des spécimens d'éditions rares, des estampes et des bibelots d'art?

L'Art avait envahi les Palais de ses expressions sensibles et coloriées, rehaussant l'ambiance et donnant l'impression la plus favorable pour accueillir le visiteur, l'invité de la France.

Par rapport à la surface occupée, la Section française ne comportait pas un nombre élevé d'exposants. Cela s'explique aisément par le fait que les services publics occupaient de loin les plus grands espaces et que, en général, c'est en favorisant les participations privées qu'un pays parvient à aligner un grand nombre d'exposants. Le tableau inséré à la suite renseigne sur les récompenses que le Jury international a décernées aux exposants français. Les résultats reflètent assez exactement la valeur de la participation. Pour certaines classes, ils trahissent quelques faiblesses qu'il faut imputer probablement au fait que les objets ne furent pas toujours sélectionnés avec le maximum de sévérité. On constatera également que, malgré le nombre relativement peu élevé de ses exposants, la France participa dans toutes les classes du Programme, sauf dans trois seulement. Cela marque une certaine dispersion des efforts pouvant avoir une répercussion sur la qualité des objets, surtout si ceux-ci, comme ce fut le cas à Liège, sont jugés d'un point de vue purement scientifique ou technique. D'autre part, on ne comprend pas pourquoi la France ait négligé certaines classes comme celle des eaux de cure et de boisson dans laquelle il ne lui aurait pas été difficile de briller avec éclat.

Dans l'ensemble, elle se vit décerner 72 % de récompenses de premières catégories. Les exposants d'ordre public, au nombre de 95, obtinrent 83 % de hautes récompenses et ceux d'ordre privé, au nombre de 120, 63 %.

Aux collaborateurs des exposants, le Jury attribua au total 146 récompenses, dont 14 Grands Prix, 44 Diplômes d'Honneur, 50 Médailles d'Or, 28 Médailles d'Argent, 8 Médailles de Bronze et 2 Diplômes spéciaux.

CHAPITRE IV

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

1. INTRODUCTION

La série des grands palais industriels belges allant de l'entrée principale de Bressoux vers le Gay Village mosan, était interrompue, à hauteur de la station du téléphérique, par le très attirant Palais du Grand-Duché de Luxembourg. Sa masse elle-même ne heurtait pas l'harmonie de l'ensemble: l'ossature et la construction avaient été établies d'après les mêmes plans que les autres bâtiments. Les travaux en avaient même été exécutés par les soins de la Société coopérative de l'Exposition. Mais les organisateurs de la participation grand-ducale avaient réussi à lui donner un aspect original, par la décoration tant intérieure qu'extérieure. Celle-ci avait été confiée à quelques bons artistes luxembourgeois, sous la direction de l'architecte M. Arthur Thill. A l'extérieur, l'attention était attirée par un grand écusson en ferronnerie d'art et, à l'intérieur, des fresques de valeur représentaient les applications de l'eau dans les industries et dans la vie privée.

Le Palais couvrait une superficie bâtie d'environ 900 mètres carrés. La participation était en fait beaucoup plus étendue car, autour du pavillon, de larges espaces étaient occupés, en plein air, par des exposants. En outre, en face, sur l'esplanade du Lido, se trouvait un vaste restaurant, agréablement aménagé, où les visiteurs pouvaient déguster les spécialités culinaires ainsi que la bière et les vins du pays. Cela ne manquait pas d'ajouter à l'éclat de la participation luxembourgeoise.

Comme on le verra dans la suite, celle-ci fut mieux qu'une représentation officielle. Ce fut une brillante et importante section, abondamment documentée et présentant le plus vif intérêt. L'effort du Luxembourg en vue de donner le plus de relief possible à sa participation à l'Exposition de Liège 1939 est d'autant plus méritoire que le pays n'est pas approprié aux grands travaux d'art hydraulique, thème fondamental de la manifestation.

La participation était dirigée par M. F. Simon, ingénieur en chef au Ministère des Travaux publics luxembourgeois, Commissaire général du Gouvernement. Le Commissaire général adjoint était M. A. Diederich, secrétaire général de la S. A. Minière et Métallurgique de Rodange. M. J. Schroeder, ingénieur des Travaux publics, remplissait les fonctions de Secrétaire général.

2. VUE D'ENSEMBLE

Le Palais comprenait deux parties distinctes se détachant d'ailleurs sur la façade principale une section technico-scientifique et une section industrielle. L'entrée se faisait par un hall d'honneur, richement décoré, dont les espaces étaient réservés à la première section constituée par les participations des Administrations publiques de l'Etat ainsi que des Communes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette.

Au centre, une carte topographique en relief montrait l'approvisionnement en eau du pays. Elle permettait de se faire une idée de l'étendue des différentes conduites d'eau et des difficultés de terrain rencontrées dans la pose de ces conduites.

L'Administration des Travaux publics présentait ensuite la réalisation d'un captage avec puits dans la vallée de la Moselle et celle d'une station élévatoire de relai dans un réseau local existant. Ces deux études étaient remarquables par plusieurs applications mécaniques inédites et ingénieuses. Le Service géologique de cette administration exposait des coupes géologiques en rapport avec la formation des sources.

Dans un stand voisin, les deux Syndicats de distribution d'eau du pays, celui du nord et celui du sud, faisaient ressortir toute l'importance de leurs installations d'un intérêt intercommunal et intercantonal. Cette participation complétait tout naturellement la carte topographique déjà citée.

Le Service agricole montrait des réalisations dans le domaine des drainages, des régularisations de cours d'eau et des canalisations de cours d'eau au passage des localités, tandis que l'Administration des Eaux et Forêts attirait l'attention sur des dispositifs de capture de poissons, ainsi que sur des statistiques relatives à la pisciculture.

Cet ensemble des administrations centrales était complété par les participations des Villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette. La première, dans un stand particulièrement remarquable, illustrait, au moyen d'un grand tableau lumineux, le chemin parcouru par une eau urbaine, depuis la source jusqu'à son retour au cours d'eau, après avoir servi à tous les usages et après avoir subi un traitement d'épuration. C'est ainsi que, dans son stade final, la maquette représentait la station d'épuration de Beggen.

Quant à la Ville d'Esch, elle faisait état, d'une façon heureuse, de ses efforts dans le domaine de la distribution d'une eau saine et abondante, et dans celui de l'évacuation des eaux usées. Un projet d'établissement de bains était exposé sous forme de maquette.

Signalons encore, dans ce vaste hall, les hautes parois que le Département du Tourisme avait garni de grands tableaux sur toile représentant des vues de la capitale.

Le grand hall qui y faisait suite, sur la droite, était réservé à la deuxième section de la participation luxembourgeoise, c'est-à-dire aux exposants industriels.

En faisant le tour par la droite, on découvrait successivement

- Une grande vanne de 600 mm de diamètre et une presse hydraulique de dimensions appréciables (Fonderie Duchscher et Co),

- Un stand original du Canoë Club de Luxembourg donnant une idée des possibilités des sports nautiques,

- Une représentation, sous la forme d'un grand tableau artistique, de la fabrication de la bière, organisée par la Fédération des Brasseurs,

- Un stand des Eaux minérales d'Echternach;

- Des vitrines contenant des robinets d'un type spécial (Céodeux) et des appareils de mesure (Ateliers de Construction de Diekirch),

- Un stand des Etablissements thermaux de Mondorf exploités en régie par l'Etat;

- Un stand collectif de la Société des Chaux de Contern et de la Société des Ciments luxembourgeois, montrant les rapports de ces industries avec l'eau,

- Un stand réservé aux carreaux céramiques (Cérabati) en application dans le domaine du bâtiment (une cabine de douche était aménagée) ;

- Un emplacement réservé aux ardoisières (Haut-Martelange)

- Une participation de la Société de Radio-diffusion « Radio Luxembourg », avec photos d'appareillage et maquette de la station d'émission.

Signalons aussi qu'il fonctionnait en permanence dans cette salle un bureau de renseignements touristiques avec la collaboration des principaux syndicats d'initiative du pays.