LES FASTES DE L'EXPOSITION

INTRODUCTION

Cette quatrième et dernière partie du rapport général traite de toutes les manifestations de l'Exposition qui, par leur nature ou leur raison d'être, se détachent nettement des démonstrations scientifiques ou techniques présentées d'une manière permanente, dans les palais officiels et privés des participations belges et étrangères.

On y trouvera non seulement des sections officielles, comme les expositions d'art, mais encore des manifestations d'un tout autre genre, comme les fêtes, qui complétaient le programme que l'on voulait réaliser en 1939 pour célébrer l'achèvement de grands travaux hydrauliques dans le pays.

L'Exposition internationale de Liège 1939 fit largement appel aux artistes. La décoration de ses palais, de ses jardins, de ses allées, en témoigne à suffisance. Mais le programme officiel comportait, en outre, l'organisation d'une double section des Beaux-Arts, groupant d'une part, les oeuvres anciennes, d'autre part, les oeuvres modernes dont l'inspiration ou le sujet étaient en rapport avec l'eau. Ces deux ensembles, conçus suivant une formule aussi originale, eurent un succès considérable: le résultat fut des plus heureux. M. Paul Lambotte, pour la rétrospective, et M. Edouard Englebert, pour la section contemporaine, en ont retracé les principes d'organisation et la valeur des participations. Leurs intéressantes critiques composent le chapitre premier de cette partie.

Le chapitre suivant est consacré aux congrès et conférences tenus, à Liège, à l'occasion de l'Exposition. Il se présente d'une façon plus que sommaire. En effet, malgré tout l'intérêt qu'offraient ces réunions de spécialistes, il nous est matériellement impossible de relater, fût-ce même de résumer aussi brièvement que possible, les travaux auxquels les participants se sont livrés. Le fait que près de trois cents réunions figuraient au programme, suffit à se rendre compte qu'il faudrait plusieurs volumes comme celui-ci pour consacrer seulement quelques pages à chacune d'elles. Nous nous sommes donc bornés à donner, en deux listes alphabétiques, le titre des congrès et des conférences inscrits au calendrier de l'Exposition.

Au chapitre III, on lira une description des expositions temporaires, c'est-à-dire de celles qui, pour des raisons qui y sont développées, ne pouvaient avoir une durée aussi longue que l'Exposition elle-même. Ces manifestations ont souvent une portée sociale considérable et jouissent toujours de la faveur du public.

On peut en dire autant des reconstitutions folkloriques d'une région ou d'une ville caractéristiques du pays qui constituent de plus en plus une des « annexes » le mieux appréciées des expositions de notre époque: On se souvient des Vieux-Liége et Vieil-Anvers de 1930, du Vieux-Bruxelles de 1935. Ici, on a construit un « village mosan » vrai hameau, coquet et spacieux, centre de liesses populaires, dans un cadre rustique plein de charme. La description du « Gay Village Mosan», due à la plume de M. George Laport, forme le chapitre IV.

Quant au chapitre V, il est entièrement réservé aux fêtes, depuis les grandes cérémonies officielles d'inauguration jusqu'aux diverses fêtes populaires qui firent les délices des amateurs de cortèges, de parades, etc. Dans ce domaine, le programme était particulièrement chargé, conformément aux projets que les promoteurs de l'Exposition avaient conçus dès l'origine.

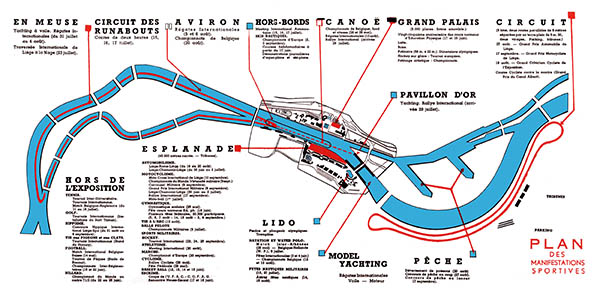

Enfin, le chapitre final (VI) concerne exclusivement les manifestations sportives. Celles-ci prirent, en effet, une place importante dans la « vie » de l'Exposition. Ce sont les réunions sportives qui animèrent sans cesse le Lido ou qui attirèrent la foule sur les berges de la Meuse, autour du vaste plan d'eau compris dans l'enceinte, sans compter celles qui se déroulèrent sur l'Esplanade ou ailleurs. M. Ad. Lousberg a bien voulu nous fournir une documentation abondante sur cette matière très spéciale.

Pour clore ce préambule, nous nous devons de faire remarquer que, dans son ensemble, cette partie du rapport général constitue une innovation par comparaison aux ouvrages semblables publiés en Belgique, à la suite des expositions antérieures. Notre but ayant été avant tout de présenter un document rappelant toutes les manifestations de l'Exposition, nous ne pouvions nous limiter à celles dont l'organisation fut du domaine propre du Commissariat général du Gouvernement. Nous aurions dû laisser de côté toute une série de réalisations qui contribuèrent singulièrement au succès de l'Exposition, tant comme centre de culture et d'éducation, que comme milieu dans lequel la foule trouve du délassement et de l'amusement.

CHAPITRE PREMIER

LES BEAUX-ARTS

L'eau est une source d'inspiration féconde pour les artistes. Ceux-ci y ont toujours trouvé des thèmes exceptionnellement riches, soit dans le domaine du paysage, soit dans celui des manifestations multiples de la vie de l'homme et des animaux. Aussi, l'Exposition internationale de Liège 1939, consacrée entièrement au précieux élément liquide, n'eût pas été complète, si une place importante n'y avait été réservée aux oeuvres d'art pur, placées sous le signe de l'EAU.

Deux sections spéciales et internationales furent créées.

L'une était une rétrospective ouverte aux oeuvres les plus caractéristiques d'art ancien; l'autre groupait celles des écoles modernes.

La première était installée dans un vaste bâtiment de 2.000 m de développement, dénommé « Palais des Beaux-Arts », et établi sur la rive gauche de l'Exposition, à proximité de la grande entrée de Coronmeuse. La peinture, la sculpture, la gravure, le dessin, la tapisserie et quelques spécimens de l'art japonais, y étaient représentés. On avait ainsi réuni près de quatre cents oeuvres en faisant appel au concours des collections publiques et privées de huit pays, à savoir: l'Angleterre, la Belgique, l'Eire, les Etats-Unis d'Amérique, la France, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.

En temps normal déjà, il n'est guère aisé d'obtenir la collaboration, surtout sur une échelle importante, des principaux musées et collectionneurs étrangers. Il est difficile de s'imaginer la somme de démarches et de formalités incombant habituellement aux organisateurs d'expositions d'art ancien. Que dire alors de la ténacité et du courage des dirigeants de la manifestation de Liège qui virent leurs efforts pleinement couronnés de succès, en dépit des circonstances les plus défavorables?

Nous ne pouvons songer à citer ici tous les membres des divers comités d'organisation. Signalons seulement qu'il y avait un Comité de patronage composé de hautes personnalités belges et étrangères, un Comité de classe et un troisième dit « de réalisation ». Ces deux derniers comprenaient un Commissaire et un Président communs, respectivement M. le notaire Edouard Englebert et feu Xavier Neujean, le regretté bourgmestre de Liège.

Ces mêmes comités assumèrent également la tâche d'organiser la section moderne, abritée dans un pavillon spécial de 1.500 m2. Celui-ci, situé aussi sur la rive gauche de la Meuse, derrière le Grand Palais des Fêtes, ne jouit malheureusement pas d'un emplacement aussi favorable que le Palais dit « des Beaux-Arts ». Malgré ce désavantage, malgré d'autres difficultés exposées en détail ci-après dans la notice descriptive de M. Ed. Englebert, la réussite vint une fois de plus récompenser les efforts déployés par les organisateurs. Des peintures, des sculptures, des médailles, au total trois cents oeuvres, d'artistes appartenant à douze pays différents, y figuraient.

Les organisateurs eurent soin de dresser, pour chaque section, un catalogue abondamment illustré, qui eut la faveur des connaisseurs. Nous nous devons de signaler que les deux ouvrages furent édités d'une façon digne d'éloges.

Enfin, qu'il nous soit permis de rappeler ici la mémoire de Paul Lambotte, directeur général honoraire des Beaux-Arts, qui fut, pendant de nombreuses années, commissaire du Gouvernement pour les expositions d'art à l'étranger. Sa mort survenue au bout d'une longue et brillante carrière, a durement atteint le monde belge des artistes. Il faisait partie, en qualité de vice-président, des comités d'organisation et y apporta, comme de coutume, toutes les ressources de sa science éprouvée. Il nous a laissé l'intéressante notice sur la section rétrospective, que nous reproduisons ci-après.

SECTION A. - L'EXPOSITION RETROSPECTIVE

Par M. Paul Lambotte, directeur générai honoraire des Beaux-Arts, commissaire du Gouvernement pour les expositions d'Art belge à l'étranger, vice-président des Comités d'organisation.

L'exposition rétrospective de peinture organisée à Liège afin de préciser le thème, inédit jusqu'alors, de ses rapports avec l'EAU, connut un succès considérable.

L'ouverture du Canal Albert en fournit l'occasion.

Il parut légitime que Liège devînt, par sa liaison nouvelle avec Anvers, le Foyer d'où rayonneraient, au cours de l'été 1939, les manifestations multiples de la technique de l'eau.

En nous spécialisant dans la peinture, et accessoirement dans la gravure, la tapisserie, la sculpture, nous adoptâmes une classification justifiée par les circonstances.

Depuis Joachim Patenier, Dinantais fixé à Anvers (il Fut reçu maître en 1515 et mourut en 1524), le paysage est devenu un genre à part. On y voit de grands horizons, des monts sourcilleux, des ciels vastes, des espaces d'eau dans lesquels les scènes humaines prennent une valeur fort accessoire. Elles motivent les titres, mais le paysage reste l'essentiel. Dès le XVIE siècle, nous avons de véritables « vues », peintes d'après nature, mais avec une exagération des effets et avec la concentration de sites réunis sur les mêmes panneaux, alors qu'en fait ceux-ci étaient observés isolément, successivement.

Henri Met de Blès, qui avait vingt ans à l'aurore du XVIe siècle, puis Lucas van Gassel (1530-1569) étaient représentés, à Liège, par des paysages dans lesquels les thèmes se motivaient par la Crucifixion ou le Baptême du Christ.

Pierre Brueghel l'Ancien avait ouvert une voie nouvelle dans ses grands paysages, ceux du Musée de Vienne notamment, peints à Bruxelles entre 1555 et 1569, mais avec un luxe de mise en scène qui nuisait un peu à la portée du sujet principal. Il était présent à Liège par une des versions de la « Chute d'Icare » dont le Musée de Bruxelles possède l'autre.

Oeuvre séduisante par sa coloration, dans une harmonie de bleu clair et d'argent, elle retient aussi l'attention par sa signification narquoise, caractéristique du vieil humour flamand. Tandis que Dédale poursuit son vol dans l'azur, Icare, pour s'être trop rapproché du soleil, a senti se fondre la cire qui unissait les éléments de ses ailes postiches. Précipité du haut des cieux, il se noie. Seule une jambe émerge encore de la mer, tandis que des plumes détachées tombent en voltigeant autour de lui. L'indifférence des spectateurs de l'accident est manifeste. Le laboureur trace son sillon, le berger paît ses ouailles, le pêcheur jette son filet, le nautonier dirige sa barque. La vie monotone continue. Qui s'intéresse, en effet, à la catastrophe d'un inventeur dont les illusions s'avèrent chimériques? Brueghel a groupé les divers épisodes de sa composition dans un paysage inspiré par le détroit de Messine qu'il a traversé lors de son voyage en Italie. Il existe, je l'ai dit déjà, au Musée de Bruxelles, un autre exemplaire de ce ravissant tableau, mais moins complet: la figure de Dédale volant dans les nues y fait défaut.

La controverse qui fixera la primauté de l'une ou de l'autre version n'est pas tranchée.

Il fallut l'apparition des oeuvres du XVIIe siècle pour que le paysage devînt le véritable procès-verbal de la nature, et encore dans peu de cas.

Rubens dominait la salle principale du Palais de l'Art ancien. Son grand triptyque, commandé par la Corporation des Poissonniers, venu de Malines où peu de gens ont eu l'occasion de l'admirer, était un élément essentiel du succès de l'exposition. Dans sa partie centrale, il représente « La Pêche miraculeuse » avec un large effet de diagonale claire traversant toute la composition. Sur les volets du retable, « Tobie et l'Ange » et le « Denier du tribut » complétaient le choix des motifs tirés du métier des pêcheurs.

Autour de cette pièce capitale, Jacques Jordaens était représenté par la version réduite du « Bac d'Anvers », « Le Statère dans la bouche du poisson », pour s'exprimer comme le catalogue du Musée de La Haye. On sait que la grande composition se trouve actuellement au Musée de Copenhague qui l'avait gracieusement envoyée à Anvers, en 1930. La réduction ne lui cède en rien comme intérêt. L'effet étant concentré - avec d'ailleurs des variantes nombreuses - la portée en est, selon divers auteurs, rendue plus intense. On a pu les confronter toutes deux à Anvers, en 1930.

De Jean Sieberechts « La Vachère et sa fille », deux figures dressées dans un paysage avec étendue d'eau obligée, sont actuellement assez énigmatiques. En effet, il suffit de voir le regard aigu de la mère pour découvrir de quelle chasse en réalité elle s'occupe. Le mince piquet de fleurs qu'elle tient à la main est évidemment une addition posthume.

Le Musée du Louvre veilla à ce que la place de Claude Le Lorrain (1600-1682) fut marquée, à Liège, par un « Port de mer » de qualité très élevée. Malheureusement, le choix de cette peinture fut si tardif que, si elle put figurer au catalogue, il ne fut plus possible de la comprendre parmi ses illustrations. C'est une belle oeuvre, très décorative, caractéristique de l'art du maître.

Le François Clouet (1500-1572) « Diane au bain », du Musée de Rouen, excellent tableau, échantillonnait la manière de ce maître, de la façon la plus précieuse.

L'ensemble de l'Ecole hollandaise, choisi par M. le docteur Martin, fut très brillant. Les Musées d'Amsterdam, de La Haye, de Rotterdam et les principaux collectionneurs des Pays-Bas avaient largement répondu à l'appel des organisateurs.

Van Ruysdael, Hobbema, Albert Cuyp, L. Backhuysen, J. Beerstraeten, J. Bellevois, Fr. de Hulst, R. Nooms, J. Porcellis, H. Saftleven, Hercule Seghers, les Van Coninxloo, Egbert van der Poel, les deux van de Velde, J. J. Van Goyen, B. van Heemskerck, Simon de Vlieger: quelques noms seulement parmi toute une série de toiles intéressantes à plus d'un titre.

Le paysage des Pays-Bas se prête à merveille à l'illustration du thème de l'eau. La Hollande en est tout imbibée, la nature entière l'exprime et s'en laisse pénétrer. L'atmosphère humide des plaines, les lointains embrumés qui rétrécissent la visibilité et mettent en valeur les épisodes pittoresques des premiers plans, se transcrivent en peinture.

L'eau - revenons à cet élément - agitée ou calme, est le motif essentiel d'une série de tableaux. L'eau et le ciel sont mouvants, fugaces. Ils sont la vie du paysage. Calme, couverte de reflets glissants, l'eau offre mille aspects changeants. Au contraire, agitée, elle est le geste instantané de la nature, par ailleurs statique.

Le XVIIIe siècle appartient à la France, à l'Angleterre, à Venise... L'Italie ayant répondu par une fin de non-recevoir à toutes nos démarches, il fallut faire venir des Etats-Unis d'Amérique un « Guardi » définitif.

Presque seul, et à notre regret, il représentait l'Art vénitien au XVIIIe siècle: mais il le représentait dignement.

Par contre, la France et l'Angleterre avaient abondamment répondu à nos appels.

Le Petit Palais, à Paris, nous avait confié deux chefs-d'oeuvre, l'un d'eux, très caractéristique de cette époque un panneau délicieux signé Hubert Robert. Ce maître était copieusement représenté par les quatre grands tableaux des Saisons, prêtés par le marquis de Nicolay et par les envois de la marquise de Canay et de M. Cailleux. Ce dernier avait exposé pas moins de trois ouvrages. Et les dix toiles étaient de qualité rare.

Le cycle était achevé par Fragonard, Jean-Baptiste Pater, François Boucher, Claude-Joseph Vernet, Zucarelli, ce dernier appartient à l'école italienne mais était prêté par le Musée de Valenciennes.

D'Angleterre, étaient venues les séries d'aquarelles de J.M.W. Turner, peintes sur la Meuse en Belgique, aux bords du Rhin et à Luxembourg. Délicieuses dans leur imprécision de lignes, de formes, de tonalités, elles ravirent les connaisseurs.

Et que dire du grand tableau signé aussi Turner et de l'autre grande toile portant le beau nom de John Constable, deux chefsd'oeuvre.

Nous arrivons au XIXe siècle et voici - très à part - l'envoi du Musée de Bâle deux peintures de Bôcklin qui ont eu leurs partisans « L'Ile des morts » et « Jeux de sirènes »).

La participation de la France, de la Hollande et de la Belgique fut brillante et importante. De France, étaient venus six oeuvres de Corot, quatre de Courbet, une de Frédéric Bazille (que le destin hostile fit périr à la bataille de Beaume-la-Rolande), deux Boldini, deux Boudin, un Chassériau, un Daubigny, un Alfred Dedreux, un Eugène Delacroix, un Gustave Doré, un Chintreuil, un Gauguin, un Th. Géricault, deux Harpignies, un Paul Huet, un Henri Le Basque, deux Lépine, un Manet, un Ménard, un Jean-François Millet, un Monticelli, trois Berthe Morisot, deux Renoir, un G. Pierre Seurat, un Paul Signac, un Suzanne Valadon, un Félix Valloton, un Ziem... Le choix et la qualité!

De Corot italien, « Le Lac d'Albano » et « Venise »; de Corot français, « Le Passeur », « Mantes la Jolie », « Le Pêcheur », « Enfants laissant nager un chien ».

De Courbet, « Les Demoiselles des bords de la Seine » (Petit Palais, Paris), oeuvre capitale, « Le Bord de la mer à Palavas (Musée de Grenoble), « Le Pont » (collection Weinberg, Amsterdam) parmi les plus magnifiques. Et que dire des autres.

De Hollande, le choix d'oeuvres n'était pas moins représentatif des diverses tendances de l'Ecole: P.-J.-C. Gabriel (deux oeuvres), J.-B. Jongkind (six toiles), Jacob Maris (trois oeuvres), H.-W. Mesdag (trois oeuvres), un A. Schelfhout, un J. Toorop, un Van Heemskerck, un Théo Van Hoytema, etc...

Enfin, la Belgique. Alfred Stevens - prêté par le Musée du Jeu de Paume - que l'on ne s'attendait pas à voir en cette occasion (une baignoire avec une jeune femme), deux Hippolyte Boulenger de la plus parfaite qualité, trois Vogels non moins remarquables, un délicieux petit Henri de Braeckeleer, trois Artan, un Clays, trois Claus « La Levée des nasses » (du Musée d'Ixelles), « La Tamise » (Musée de Gand), « La Tamise à Londres » (M. F. Lazard), J. Cockx, J. Degreef, W. Degouve de Nuncques, Donnay, Louis Dubois (deux oeuvres), Duerinckx, Evenepoel, Fourmois, R. Heintz, Fr. Hens, Ch. Hermans, A.-J. Heymans, H. Luyten, Alex Marcette, X. Mellery, C. Meunier, A. Oleffe, Pantazis, Félicien Rops, les deux Thévenet, Pierre van de Velde, Van Strydonck, Piet Verhaert, Théo Verstraete.

L'ensemble était abondant, varié, excellent. Quelques tapisseries alternaient sur les parois avec les peintures. L'une d'elles, tissée en 1664 à Bruges, représentait l'inauguration du canal reliant Gand, Bruges et Ostende. Cette pièce offre en plus de sa rareté - la manufacture dont elle porte la marque ayant produit peu de tentures qui nous aient été conservées - l'attrait d'un sujet bien d'actualité à Liège, en 1939.

« La Bataille de Nieuport », tissée à Delft en 1647, commande du Jonkheer Severin de Goluchows, montre Maurice de Nassau, vainqueur de la journée, et l'archiduc Albert, entourés de troupes. A gauche, Nieuport, à droite, Westende; au fond, la mer avec la flotte des Pays-Bas (Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles).

La section de gravure avait de quoi séduire les amateurs les plus difficiles. Grâce en soit rendue à MM. André de Rassenfosse et Emile Witmeur qui, d'accord avec les conservateurs des cabinets des estampes de Paris et de Bruxelles, purent former une collection hautement représentative de cet art charmant. Des planches d'Albert Durer, de Rembrandt, J. Audran, P. Brueghel l'Ancien, R. Gaillard, H. Goltzius, Charles Lebrun, Meryon, Dirk Vellert, P. Van der Heyden, etc... Mention spéciale doit être faite de la pièce de Fr. Huys, extrêmement rare, et de celle de W. Koninck, pièce unique, « L'Apothéose de la marine hollandaise au XVIIe siècle ».

Enfin, « Le Siège de La Rochelle, sous le règne de Louis XIII », dessin sorti du Cabinet des Estampes de Paris, et deux dessins de R. Wilson (collection capitaine Brinsley Ford).

Quelques sculptures bien choisies et quelques échantillons d'art japonais (Hokusaï, Hiroshige, Kyonaga) et des bibelots en matières diverses, précieuses pour la plupart, achevaient la présentation de la section de l'eau.

Au total, un ensemble magnifique, significatif, décisif.

SECTION B. - L'ART VIVANT

Par M. Edouard Englebert, notaire, commissaire des Comités d'organisation.

Le Comité des Beaux-Arts avait d'abord décidé de s'en tenir, dans la célébration du thème de l'eau en peinture et en sculpture, à son évocation par les grands maîtres du passé. Il apparaissait en effet que, en se limitant à une exposition rétrospective, on avait plus de chance d'intéresser le grand public qui, depuis 1930, montre un regain d'intérêt pour les oeuvres des primitifs et des renaissants. D'autre part, le Comité évitait ainsi de résoudre le dilemme qui se pose nécessairement à tous les organisateurs de salons d'art moderne ou bien, ils accueillent hardiment les novateurs et s'exposent, comme ce fut le cas à Bruxelles, en 1935, à une incompréhension du public et à des mouvements d'opinion qui, traduits dans la presse, se résolvent en fin de compte en contre-propagande, ou bien, ils prétendent départager les esthétiques et imposer leurs lois aux artistes et tombent dès lors, et nécessairement, dans l'arbitraire. On se disait aussi que les artistes modernes dont la collaboration était largement requise dans tous les domaines de l'Exposition, auraient d'amples occasions de montrer leurs oeuvres en dehors du Palais des Beaux-Arts. Enfin, par leur rapprochement dans un palais commun, on craignait de voir les sections ancienne et moderne se faire mutuellement tort.

Les organisateurs de l'Exposition mirent la section des Beaux-Arts à l'aise en offrant de bâtir un second palais destiné aux artistes vivants. D'autre part, on s'aperçut que, si généreuse qu'eût été la direction générale à l'égard des artistes, il n'était pas possible de donner à tous ceux qui en étaient dignes, l'occasion de montrer leur talent dans l'enceinte même de l'Exposition. Enfin, on fit réflexion que bien des artistes d'aujourd'hui avaient apporté, dans le domaine du paysage surtout, des interprétations si nouvelles et si originales du thème de l'eau, qu'il eût été injuste, et même dommageable, de ne pas montrer leurs oeuvres dans une exposition consacrée à l'eau.

C'est pourquoi il fut décidé d'organiser une section contemporaine. Restait à chercher les modalités qui permettraient d'éviter les écueils auxquels s'étaient heurtés tant de prédécesseurs. A l'égard des sections étrangères, la solution fut aisément trouvée. Des personnalités éminentes, investies de la confiance de leur Gouvernement et des artistes nationaux, furent chargées d'organiser, avec l'aide parfois d'une sous-commission, leur section particulière. Le système s'avéra excellent. Les organisateurs, piqués d'émulation, sentant leur responsabilité engagée, soucieux surtout de mettre leur art national en situation de supporter le plus brillamment possible de périlleuses comparaisons, obtinrent des concours auxquels nous n'aurions pu prétendre et nous offrirent des ensembles d'une rare qualité. Nous y reviendrons tout à l'heure.

Pour ce qui est de la section belge, on décida tout d'abord d'éviter les formalités du jury d'admission. La Commission des Beaux-Arts prit, non point seulement nominalement, mais en fait, l'entière responsabilité du salon. Elle dressa une liste d'invités, mais prit soin de se montrer largement éclectique et accueillante afin que toutes les écoles, toutes les tendances, toutes les expressions artistiques pussent y déléguer leurs artistes les plus représentatifs. Le résultat fut exceptionnellement bon. Dans un palais situé au seuil de la roseraie et qui, pour n'offrir point des déploiements d'espace du grand palais des sections rétrospectives, avait néanmoins belle et harmonieuse allure, on vit défiler nombre de visiteurs qui témoignèrent, par leurs éloges, de l'intérêt qu'ils avaient trouvé à cette vue d'ensemble de l'art vivant, représenté par une abondante section belge et par onze sections étrangères.

Parmi ces dernières, la plus brillante, la plus attirante, la mieux composée fut incontestablement la section française. Elle était l'oeuvre, pour la plus grosse part, de M. R. Burnand, délégué de l'Administration française des Beaux-Arts. Il est équitable de signaler cependant que notre compatriote Robert Massart, statuaire à Paris, fut également, par son obligeance et son dévouement, un des bons artisans du succès de cette section. Quarante peintres et quatre sculpteurs y représentaient l'art français. A l'encontre de tant de salons moins favorisés que le nôtre, non seulement les plus beaux noms de la peinture française figuraient aux cimaises, mais les oeuvres qui les représentaient étaient de qualité et... de dimensions, ce qui nous changeait des cartes de visite habituelles.

Nous ne saurions les citer tous. Qu'il nous suffise de signaler que Balande, Bonnard, Braque, Brianchon, Chagali, Dunoyer de Segonzac, Eberi, Friesz, Kisling, Marquet, Matisse, Utrillo, Van Dongen, Venet, Vlaminck, Warocquier, et parmi les sculpteurs, Despiau et Poisson, y montraient des oeuvres de tout premier choix, pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter cette exposition se fassent une idée de l'éclat d'une école conduite par de tels maîtres.

La section hollandaise était également fort remarquable. Elle était l'oeuvre du Docteur Martin, directeur du Mauritshuis et de M. Willy Sluiter, commissaire du Gouvernement hollandais, qui y montrèrent à la fois leur compétence, leur expérience et leur amabilité. Ils durent être récompensés de leurs efforts par le bel aspect de leur section qui comportait vingt et un peintres et trois sculpteurs, et la bonne opinion qu'on y prit de l'art néerlandais moderne.

La section suédoise méritait également de grands éloges. Nos visiteurs y trouvèrent l'occasion d'apprécier une école qui nous est généralement trop peu connue. Il faut en dire autant de la Lettonie et du Danemark dont les arts florissants attestent la vitalité et la haute culture.

Enfin, la Suisse et l'Allemagne, l'une avec douze peintures, l'autre avec sept peintres et deux sculpteurs, achevaient d'intéressante façon, ce panorama de l'art européen dont un Espagnol un Luxembourgeois et un Russe élargissaient encore l'ampleur.

Quant à la section belge, elle fut à la hauteur de notre réputation passée et présente. Soixante et un peintres et neuf sculpteurs donnaient, de la plus heureuse façon, tous les aspects et toutes les tendances de l'art d'aujourd'hui. Les artistes avaient d'ailleurs fait un effort tout spécial en sa faveur, et les Liégeois notamment, parmi lesquels il faut citer: Crommelynck, Dupagne, Finette Dupont, Fabry, Hallet, Hock, Jamar, Mambourg, Martin, Mataive, Scauflaire et les sculpteurs Dupont, Massart et Salle, avaient tenu à profiter de l'exceptionnelle occasion qui leur était donnée pour prouver de la plus éclatante façon que leur apport dans l'école nationale est de la meilleure qualité.

CHAPITRE II

LES CONGRÈS ET CONFERENCES

Le Programme général comportait, à la classe 27 littéra a, l'organisation de congrès et de conférences.

Dans toute exposition, ce genre de manifestations, dont on ne saurait assez louer l'opportunité, suscita toujours beaucoup d'intérêt. Quel que soit leur objet, les congrès et les conférences apportent un concours essentiellement spirituel de la plus haute importance pour la réalisation des buts d'une exposition. En retour, celle-ci crée l'atmosphère propice aux échanges intellectuels entre savants et spécialistes. Et même, lorsque l'objet de la réunion est compris dans le thème de la manifestation, elle présente en outre une illustration adéquate aux études entreprises. Tel fut le cas, à Liège, pour les nombreuses réunions d'ordre scientifique, technique, pédagogique, social, professionnel ou autre, dont la matière avait des rapports avec l'eau, cet élément essentiel à toute activité humaine.

L'organisation des congrès et conférences (nous désignerons ainsi toutes les réunions de personnes tenues à l'occasion de l'Exposition, même s'il s'agissait de réunions extraordinaires) fut une des activités importantes du Commissariat général du Gouvernement. Celui-ci fut l'organe de coordination et s'assura, pour la mise sur pied des réunions, du concours d'une foule de collaborateurs bénévoles qui préparèrent les travaux, chacun dans le domaine de sa spécialité. Les chiffres suivants prouvent l'importance de l'effort accompli dans ce sens 275 réunions différentes étaient inscrites au programme et il était prévu la participation de plus de 250'000 personnes.

Dans un rapport comme celui-ci où il nous faut parcourir toute l'étendue des multiples manifestations de l'Exposition, il ne pourra être question de retracer - fut-ce aussi brièvement que possible - le programme et les études de toutes ces assemblées. Dix volumes de l'importance de celui-ci suffiraient à peine pour dire quelques mots de chacune d'elles. Cela ne nous éviterait pas l'obligation de devoir renvoyer le lecteur intéressé au rapport spécial publié par chaque congrès où il trouvera in extenso toutes les communications qui sont de nature à retenir son attention. C'est d'ailleurs à cette fin que nous donnons, dans les listes ci-après, le nom des organisateurs de chaque réunion.

Nous nous bornons, par conséquent, à renseigner ici la liste complète des congrès et des conférences organisés à l'occasion de l'Exposition de Liège. Nous les avons classés en deux séries suivant leur caractère international ou purement national. Le Commissariat avait établi une classification plus détaillée. Il avait ainsi constitué un groupe « Sciences », un autre « Enseignement, Littérature, Beaux-Arts », un troisième « OEuvres sociales, Réunions professionnelles et divers », avec des subdivisions dans chaque groupe. Cette classification avait été faite pour faciliter le travail d'organisation: chaque groupe ou sous-groupe étant placé sous la direction d'un comité distinct. Toutefois, elle était purement empirique. Telle réunion de savants avait non seulement à son programme des questions scientifiques, mais également des rapports d'ordre professionnel. Et telle autre assemblée de personnes réunies pour débattre des problèmes d'organisation de leur profession, tirait parti de l'occasion pour échanger leurs idées sur certaines questions techniques ou sociales. Plutôt que d'opérer un classement arbitraire, nous avons préféré énumérer simplement les diverses réunions en les rangeant dans l'ordre alphabétique de leur désignation.

En outre, nous avons estimé utile de mentionner tous les congrès et toutes les conférences figurant au programme, même ceux inscrits à une date postérieure au 27 août et qui, par suite de la fermeture prématurée de l'Exposition, ne purent avoir lieu effectivement. Nous agissons ainsi, d'abord pour être complet, et ensuite parce que, dans certains cas, les travaux préparatoires (mémoires, communications, etc.) de ces réunions étaient déjà terminés et étaient parfois même publiés. Le cas échéant, le chercheur pourra donc malgré tout trouver la documentation que devaient lui fournir les assemblées que les circonstances ont malheureusement empêchées de se réunir.

LISTE DES CONGRÈS ET CONFÉRENCES

Liste non transcrite

CHAPITRE III

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Ce chapitre a été rédigé d'après un rapport fort bien documenté de M. Ad. Lousberg, avocat à Liege.

Les expositions temporaires étaient prévues à la classe 27b de la Classification générale. En principe, elles ne pouvaient se rapporter qu'aux objets repris au programme de l'Exposition et, par conséquent, ne devaient pas s'écarter du thème de l'eau.

Toute exposition internationale comporte une classe de ce genre pour permettre la présentation de produits spéciaux qu'il n'est pas possible d'exposer pendant toute la durée de la manifestation. Il s'agit, en ordre principal, soit de produits n'apparaissant qu'à certains moments de l'année (les fleurs et les fruits, par exemple), soit d'objets qui changent avec les saisons (les modes), soit encore de certaines activités qui nécessitent des soins particuliers (élevage d'animaux), ou enfin de certains produits qui ne sont pas fabriqués industriellement.

Les matières faisant l'objet de l'Exposition internationale de Liège 1939 comportaient quelques produits de ce genre. En outre, les organisateurs estimèrent, non sans raisons, qu'il ne convenait pas d'écarter d'autres activités, intéressantes à plus d'un titre, que le public trouvait habituellement dans toute exposition et qui n'étaient pas comprises dans la Classification.

C'est ainsi que les expositions temporaires de Liège 1939, au lieu de constituer à proprement parler une « classe », ne furent autre chose qu'une série de manifestations assimilables aux fêtes et autres représentations propres à attirer la grande foule. C'est pourquoi, nous les analysons dans cette partie du rapport général spécialement réservée aux « fastes » de l'Exposition.

C'est sur la rive droite de la Meuse, à proximité de l'entrée du pont de Coronmeuse, que s'élevait le palais destiné à abriter ces expositions. Le bâtiment couvrait 1.500 mètres carrés et était conçu de façon à aménager, dès l'entrée, une vaste vue d'ensemble. Toutes les manifestations qui y furent organisées obtinrent le plus vif succès. Le public s'y intéressa beaucoup et les producteurs ne boudèrent guère. On remarqua quelques participations étrangères importantes.

La première exposition temporaire eut lieu du 1 au 3 juillet. Elle comprenait à la fois « L'EXPOSITION INTERNATIONALE DU POIS DE SENTEUR », organisée par la Société nationale « Les Amis du Pois de Senteur » et « L'EXPOSITION D'ART FLORAL », mise sur pied par la section provinciale de l'Union des Fleuristes de Belgique.

Les exposants, au nombre de cinquante-trois, étaient groupés en neuf divisions. Une division d'honneur, accessible à tous, était ouverte à la présentation d'un groupe de pois de senteur de 6 m2 au moins et comprenant un minimum de dix-huit variétés et de cent tiges par variété. Ceci donne une idée de l'importance de l'ensemble.

Une coupe challenge était offerte par la Fédération royale des Sociétés horticoles de Belgique, à l'exposant ayant présenté les meilleurs apports dans les différentes divisions.

Les fleurs étaient à niveau du sol, ce qui permettait une vue d'ensemble du plus heureux effet. Tout le monde connaît ces tons timides et chauds à la fois du pois de senteur. A côté, les glaïeuls, avec des gestes plus royaux, voisinaient avec les oeillets et les hortensias somptueux, parmi les plantes vertes rangées avec soin. La section de l'Art floral avait, en outre, réalisé une petite mise en scène représentant le mariage d'une artiste de cinéma. Cela donnait l'occasion d'exposer des gerbes de fleurs, un bouquet de mariée, des toilettes, des habits, des uniformes, du nappage, des cristaux, de la vaisselle, de l'argenterie, etc.

Ensuite, du 8 au 17 juillet, se tint le « SALON DES VIOLONS D'INGRES DES CHEMINOTS » organisé par le Comité liégeois des Agents des Chemins de fer. Cette exposition, à caractère éminemment social, groupa une centaine de participants.

L'action bienfaisante des lois sociales actuellement en vigueur, fait que chaque travailleur dispose journellement de plusieurs heures pendant lesquelles il peut s'adonner à ses plaisirs favoris. Et l'initiative individuelle s'est donnée libre cours. Grâce à leurs dispositions artistiques, à leur ingéniosité, à leur habileté manuelle, les cheminots réalisent, pour leur satisfaction personnelle des oeuvres qui soulèvent l'admiration. La direction des Chemins de fer belges a encouragé ce mouvement en provoquant la création dans tout le pays de comités régionaux.

Parmi les objets exposés, on relevait des photographies artistiques, des dessins, des peintures, des sculptures, des cuivres repoussés, des gravures, de la broderie, de la fine mécanique, de l'ébénisterie, etc. En tout, sept cents numéros.

Une tombola, pourvue de lots magnifiques, fut tirée au profit des crèches de la ville de Liège. Diverses manifestations (concerts, conférences,...) eurent lieu pour animer encore cette très intéressante exposition.

C'est « L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE CHIENS » qui, du 21 au 23 juillet, occupa ensuite le palais. Elle était l'oeuvre du « Royal Kynos Club Liégeois » et des Sociétés royales nationales du pays.

L'importance extraordinaire de cette manifestation ressort des chiffres suivants trois cents participants y étaient inscrits avec soixante-cinq races différentes, neuf cent cinquante prix furent décernés par douze jurys spéciaux.

Cette exposition était à peu près universelle, car les races exposées représentaient presque tous les pays du monde. Y figuraient, par exemple, cinq caniches américains d'une valeur de 70.000 francs chacun.

Après, la place fut cédée, du 27 juillet au 1er août, à « L'EXPOSITION DE LA PROTECTION ANTI-ARIENNE » due à l'initiative de la Fédération des Associations commerciales et industrielles liégeoises, avec le concours de la Ligue de Protection aérienne, de la Croix Rouge de Belgique et de la Défense passive de la ville de Liège.

Cette exposition avait pour but d'instruire la population sur les moyens propres à réduire le danger aérien, d'étudier les mesures de protection collective et individuelle, d'organiser les unités de garde civile chargées de la protection.

La Ligue de Protection exposait une chambre à gaz, un poste de guet et de la documentation sur l'alerte, l'évacuation, l'éclairage d'alerte et de sécurité, la détection, la désinfection, la lutte contre l'incendie, les bombes, les caractéristiques des avions, etc.

La Croix Rouge montrait un appareil de ranimation, des appareils d'inhalation et du matériel divers de secours. La ville de Liège y participait également.. En outre, des industriels présentaient une collection importante d'objets appropriés.

L'exposition était rendue vivante par des exercices journaliers de défense passive et de nombreuses démonstrations avec des bombes incendiaires. Au total, vingt-cinq exposants y figuraient.

Les journées du 5 au 7 août virent se dérouler ensuite « L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE GLAIEULS » organisée par la Société belge du Glaïeul. Cette manifestation attira vingt-trois exposants. Neuf classes furent créées. La participation étrangère fut particulièrement importante. Ce fut l'exposition la plus riche et la plus variée qui eût été consacrée à une seule fleur.

Le public lui fit un très grand succès. Il put y voir des spécimens de glaïeuls d'une somptuosité écrasante et d'une robustesse de couleurs inconnue jusqu'ici.

Le 6 août fut le jour de « L'EXPOSITION DES PIGEONS PRIMES AU CONCOURS NATIONAL D'ANGOULÊME » réalisée par M. Trivier, industriel à Sclessin.

Les amateurs, si nombreux dans notre pays, purent voir les deux cents premiers pigeons classés officiellement au Concours national sur Angoulème. Parmi les grands triomphateurs de cette compétition, 7.548 concurrents remportèrent une coupe en cristal aux armes liégeoises.

Ce fut, ensuite, le tour de l'exposition internationale « LA FLEUR ET LA PLANTE » organisée du 11 au 15 août par la Fédération des Unions professionnelles horticoles de Belgique. Elle présentait un caractère inédit. Elle était l'oeuvre non pas d'un certain nombre d'horticulteurs ou de fleuristes participant en leur nom personnel, mais d'une collectivité importante de professionnels de l'horticulture qui, en commun, et d'après des plans établis par des architectes de jardins, offrait le rare spectacle d'un ensemble floral du plus merveilleux effet.

Sous un ciel bleu, avec le bruissement d'un jet d'eau, le public admirait les lots de toute beauté qui s'offraient à lui. Dès l'entrée du hall, il restait fasciné par le nombre, la richesse et la variété des chefs-d'oeuvre floraux. De superbes collections de cactus centenaires, un vaste parterre de muguets (en plein mois d'août!) présenté par un exposant allemand, constituaient les principales attractions de cette belle manifestation.

Enfin, la série des expositions temporaires fut clôturée par un ensemble groupant « LE SALON NATIONAL D'ART PHOTOGRAPHIQUE », « LE SALON CINEMATOGRAPHIQUE » et « L'EXPOSITION DE T.S.F. - RADIO-ÉMETTEURS », du 19 au 31 août.

La première de ces expositions fut organisée par le Royal Photo Club Liégeois, avec la participation des meilleurs amateurs belges. Parmi les sept cent soixante-quatre oeuvres présentées, deux cent soixante-dix-neuf furent retenues. Une coupe lut offerte pour la meilleure photographie ayant l'eau comme thème principal.

Le Salon des Radio-Communications d'Amateurs sur ondes courtes et de la Station émettrice O.N.L.G. fut inauguré le même jour. Cette exposition avait pour but d'encourager les travaux d'amateurs pendant leurs loisirs. Des émissions et réceptions eurent lieu journellement.

Enfin, des projections quotidiennes de films sélectionnés des cinéastes amateurs liégeois donnèrent la mesure de ce que l'initiative individuelle peut réaliser dans ce sens.

La fermeture prématurée de l'Exposition, à la fin du mois d'août 1939, vint malheureusement arrêter définitivement le cycle si vivant et si pittoresque des expositions temporaires. Quelques manifestations importantes figuraient encore au calendrier des mois suivants. Nul doute que leur valeur et leur intérêt auraient été au niveau de celles, plus heureuses, qui les précédaient et eurent la chance de pouvoir se dérouler normalement.

Au cours de l'introduction, nous avons dit que ces expositions ne formaient pas réellement une « classe » déterminée. C'est pourquoi elles ne purent prétendre aux récompenses éventuelles du Jury international des Récompenses dont les attributions étaient strictement limitées aux éléments du Programme général. Si, dans certains cas, des comités spéciaux attribuèrent des prix, ceux-ci ne peuvent en aucune façon être assimilés aux distinctions décernées par le Jury international.

A titre de souvenir officiel, le Commissariat général du Gouvernement remit un « brevet de participation » indistinctement à tous les exposants.

Soulignons, pour terminer, que l'analyse de ces différentes expositions aura fait ressortir le côté utilitaire de ce genre de compétition. Aux petits artisans, aux travailleurs modestes, elles apportaient un précieux encouragement, une réelle satisfaction d'amour-propre. La faculté de pouvoir exposer ainsi le produit de leurs recherches et de leurs patients travaux leur donnait en quelque sorte des lettres de noblesse.

CHAPITRE IV

LE GAY VILLAGE MOSAN (1)

Par M. George Laport, industriel et homme de lettres.

Le Gay Village mosan était dirigé par un comité composé comme suit M. François Capelle, président, MM. George Laport, André Leplat, Edouard Libotte, Henri Reners, membres et M. Georges Fivé, secrétaire. L'architecte en chef était M. Albert Duesberg.

1. - CONCEPTION

Le Gay Village mosan de l'Exposition internationale de Liège 1939 fut conçu sous une forme et sur un plan nouveaux. Il n'avait rien de commun avec le Vieux-Liége, le Vieux-Bruxelles, le Vieil-Anvers des expositions précédentes. Ces reconstitutions en toile et en carton-pâte donnaient l'effet d'un décor de théâtre, ce que l'on chercha soigneusement à éviter au Village mosan. On voulut laisser au visiteur l'impression qu'il se trouvait dans un réel village, pareil à tant d'autres, mirant ses toits violets dans les flots calmes de la Meuse. Et pour entretenir cette illusion, le Village mosan fut édifié dans un ancien verger garni d'arbres centenaires. On les laissa subsister, de sorte que le hameau apparut dans un îlot de verdure. D'un autre côté, on tint à ce que cette partie de l'Exposition ne fût pas la reproduction d'un lieu déterminé, mais formât la synthèse de toutes les agglomérations appartenant au bassin de la Meuse. Et l'on reproduisit des maisons propres à chaque région du pays wallon: demeures en briques et en calcaire du Pays de Herve, mancions en moellons du Condroz, façades recouvertes d'ardoises de Malmédy, habitations en pisé de l'Ardenne, forges des canonniers de la Vesdre, hôtels aristocratiques de villettes ardennaises telles Theux et Spa, monotones retraites des journaliers de la Hesbaye.

Les types furent choisis avec soin, chacun constituant un des plus coquets spécimens de l'endroit évoqué.

2. - DESCRIPTION

Le Gay Village mosan était situé sur la rive droite de la Meuse, un peu en amont du barrage de Monsin. Il couvrait une superficie de près de 3 hectares.

On donna aux bâtiments l'allure de réelles habitations. Les uns furent bâtis en briques, les autres eurent un soubassement en moellons, enfin certains furent recouverts d'un moulage de pierres, ce qui contribua à rendre le village tout à fait vivant. Comme toutes les époques devaient être représentées, on n'a pas craint d'y faire figurer une maison en béton, discrète dans son ordonnance, qui ne rompit en rien le charme archaïque de l'ensemble. Le pittoresque ne fut point négligé des reproductions de niches, de chapelles murales ornèrent des pignons qui eussent paru monotones.

L'hôtel de ville, bâtiment imposant de style mosan, rappelait l'ancienne maison communale de Visé. L'édifice était coiffé d'une écrasante toiture d'ardoises, dominée par un clocheton bulbeux du plus heureux effet. Il comportait trois pièces meublées, à titre gracieux, par la Chambre syndicale de l'Ameublement de Liège.

La salle du conseil fut conçue dans un très beau style Louis XIV liégeois. Aux murs, différents tableaux du peintre Robert Crommelynck. L'un d'eux, vaste composition intitulée « La Ducasse du Village », s'harmonisait parfaitement avec le cadre et la destination du local. Les autres toiles figuraient des paysages de la Fagne, des reproductions de portraits du XVIe siècle et une délicieuse image très romantique d'une fillette du XIXe siècle, copie d'une toile de Nyssens par M Kips.

Le cabinet du bourgmestre était plus solennel avec son mobilier en marqueterie sobre et élégante.

Enfin, une troisième chambre, comportant un mobilier rustique, était destinée aux administrateurs du Village mosan. Des exposants dévoués et désintéressés voulurent bien prêter les tentures, les napperons et divers objets de décoration.

Devant la maison communale, se dressait un perron, symbole des libertés et franchises de la principauté. C'était un moulage du perron de Theux.

L'église était conçue en style moderne, peut-être trop moderne même pour un édifice de cette importance, dans un ensemble aussi archaïque. Son auteur, l'architecte Duesberg, voulut rappeler un monument du pays malmédien et puisa son inspiration parmi les églises de Rhénanie. Le but fut atteint: la construction marquait nettement les tendances de l'architecture germanique. La tour carrée, avec ses abat-sons disposés aux angles, en accentuait l'allure.

Des moulures de pierres tombales garnissaient un des murs extérieurs. L'intérieur était d'une grande simplicité. L'ambon, relié à une des sacristies par un escalier intérieur, était un peu massif et manquait de caractère.

Le plafond, orné de rondins de bois, constituait une heureuse trouvaille et donnait à l'édifice une allure rustique.

Le choeur était éclairé par trois grandes fenêtres garnies de vitraux. Se rapportant au thème de l'eau, les sujets avaient été choisis par l'auteur de ces lignes. C'étaient:

1° La barque transportant le cadavre de saint Lambert à Maastricht, est assaillie par un orage. La voile du bateau, arrachée, plane quelques instants, puis va se poser sur un tertre indiquant que le martyr voulait être honoré à cet endroit. Là fut bâtie l'église de Herstal,

2° Fuyant le château de Chèvremont assiégé par son fils adoptif Goduin, sainte Begge est guidée par une biche qui lui montre le gué de la Vesdre,

3° Saint Materne, après avoir évangélisé les habitants de Namêche, les baptise dans le fleuve et ordonne au dieu Nam de se précipiter dans les eaux de la Meuse.

Les cartons furent peints par M. Joseph de Falloise, les vitraux exécutés par la Maison Osterrath, de Liège.

Les Ateliers d'Art de l'Abbaye de Maredsous avaient décoré gracieusement l'église en envoyant un autel en marbre gris des Ardennes et en marbre noir de Golzinne, ainsi que des fonts baptismaux couverts d'une cloche en métal repoussé de beaucoup d'élégance. En outre, ils décorèrent l'autel d'un christ et de luminaires en cuivre. Le Directeur des ateliers, dom Sébastien Braun, avait tenu à ajouter trois statues de saints au galbe très simple.

Mr Henet exposa une très belle nappe d'autel ainsi que différentes broderies religieuses. Les Ateliers monastiques d'Ermeton-sur-Biert apportèrent huit images de baptême, un rituel manuscrit et un livre liturgique.

Les murs étaient ornés par des dessins grandioses de Servaes destinés au chemin de croix de l'Abbaye d'Orval, des peintures d'Irène Vanderlinden, deux tableaux de William Degouve de Nuncques « Jésus chez Joseph » et « Jésus au Jardin des Oliviers », deux tableaux de Joseph Gérard « Fuite en Egypte » et « Adoration des Mages », et par un fort beau panneau dû aux pinceaux de Julémont. On remarquait encore un crucifix, oeuvre originale sculptée par le peintre J. Gérard.

Le Monastère de Chèvetogne-lez-Ciney fournit un moulage du christ miraculeux de Tancrémont. La Maison Hammond avait également installé des orgues électriques.

Chose curieuse, en creusant les fondations, on trouva un christ byzantin qui fut le premier objet religieux entrant dans le temple.

Une gracieuse maison du XVIIIe siècle, figurant le presbytère, fut occupée par les graveurs Jean Dols - élu mayeur du village par les concessionnaires - et Georges Comhaire. Jeunes artistes liégeois aux conceptions si différentes: Dols, tourmenté, fantasmagorique, dont l'art s'apparente à Brueghel; Comhaire, calme et serein, cherchant dans les contrastes de la lumière et de l'ombre, des effets propres à mettre son sujet en valeur. Là, ils travaillaient sous les yeux du public et montraient comment on obtient les différentes espèces de gravures.

Dans la maison patricienne, fut établi un théâtre de marionnettes rappelant les anciens établissements si populaires en Outre-Meuse. La pièce resta dans les traditions bien wallonnes tout en contenant le plus savoureux esprit liégeois. Elle obtint le plus vif succès.

La forge des canonniers des bords de la Vesdre fut cédée à l'oeuvre « La Lumière », le Village mosan n'ayant pu, faute de fonds, reconstituer les petits métiers. Des aveugles de guerre y travaillèrent devant les visiteurs.

Outre les sculptures déjà citées, signalons, à l'entrée du village, un beau groupe magnifiant les « Botteresses liégeoises », dû au sculpteur Jacques Lalou.

Devant l'église, se dressait une fontaine surmontée d'une nymphe de R. Massart.

Les autres maisons du village abritèrent des restaurants, brasseries, dancings, boutiques, tavernes.

Le Gay Village mosan eut aussi son ruisseau qu'enjambaient trois ponceaux.

Une commission, composée de M. G. Laport, président, et de MM. Duesberg et Libotte, baptisa les rues du village. Elle tint à conserver l'essence bien wallonne.

La place de l'hôtel de ville fut « Le Batty »; la grand'rue, « Le Grand Vinâve »; un sentier longeant une prairie, « Le Chemin du Pahy » (chemin du pâturage) la place bordée par le ruisseau, « La Place des Nèveux » (en souvenir des hardis mariniers de la Meuse, de l'Ourthe, de l'Amblève et de la Vesdre). Des passages voûtés se retrouvent dans toutes les agglomérations de la région. L'un d'eux ne fut pas oublié, ce fut « L'Arvô de la Fontaine ». Il y avait encore « Le Passage du Prunier », celui « du Ruisseau » et de « Derrière l'Hôtel de Ville », enfin « L'Avenue du Téléphérique ». Cette dernière dénomination apparaissait comme un néologisme, mais il ne fallait point négliger les progrès auxquels sont soumis les villages les plus reculés...

Le pont donnant accès à la Ferme démonstrative (La Ferme démonstrative, bien que située au Village mosan, faisait plutôt partie de la Section belge de l'Exposition. C'est ainsi qu'elle a été décrite dans la première partie de cet ouvrage.) fut le « Pont du Taureau ». Le pont central, « Pont Saint-Christophe »: une des rampes étant agrémentée d'une statue due au sculpteur Louis Dupont et représentant saint Christophe portant le Christ. Le troisième pont fut celui « de l'Arche ».

3. - LA VIE DU VILLAGE

Scénes de vie au gay viillage mosan par Jean Dols

L'Administration engagea une fanfare qui chaque jour (vendredi excepté) répandait des flots d'harmonie au long des venelles du village. Les musiciens portaient l'archaïque costume wallon: casquette de soie, sarrau, pantalon à carreaux. Et, tard dans la nuit, les cramignons (farandoles de Wallonie) déroulaient leurs arabesques sinueuses justifiant au hameau la qualification de « gay village ».

Le village eut également son casino, théâtre pouvant contenir huit cents personnes. Pendant toute la durée de l'Exposition, le Théâtre de l'A.B.C. de Paris vint y donner, chaque semaine, des représentations qui assurèrent le succès de l'entreprise.

M. Crescent, commissaire général de la Section française, y organisa deux galas et l'Association pour l'Extension et la Culture de la Langue française et les Amitiés françaises conçurent quatre récitals avec le concours de Miles Mila Cirul, de Valmalète, Lucie Vautrin, MM. José Germain et Pierre Bernac.

Il y eut aussi de nombreuses séances de conférences, de concerts dirigés par le compositeur belge Simar, le défilé des Provinces françaises toutes manifestations qui ne cessèrent de tenir le public en éveil.

L'Administration du Gay Village Mosan projeta quatre grands galas. Ceux-ci devaient avoir lieu au Grand Palais des Fêtes. Deux seuls virent le jour: les ballets de Loie Fuller et la représentation de Maurice Chevalier. La fermeture prématurée de l'Exposition empêcha la réalisation complète de ce programme.

La nuit, le village était éclairé d'une façon originale et nouvelle. Sur une tour de 56 mètres de haut, était placé un disque de 7 mètres de diamètre, projetant la lueur d'un million de bougies électriques. Cette réalisation figurait l'éclairage produit par la lune.

Plusieurs fêtes animèrent encore le Village mosan le défilé des drapeaux, la reconstitution d'une noce à Trois-Ponts sous l'ancien régime, la musique des Dagenham-girls-pipers, la journée du jambon, des courses du plateau et combien d'autres.

Des crochets furent organisés en plein air et attirèrent chaque fois de nombreux participants.

Le village reçut diverses visites officielles: le Roi des Belges, la Reine de Hollande, la Grande-Duchesse de Luxembourg, le Prince Félix de Bourbon-Parme, la Reine Elisabeth, la Duchesse de Vendôme, le Prince Charles de Suède, et de nombreuses personnalités de marque.

CHAPITRE V

LES FETES

L'Exposition internationale de Liège 1939 mena, pendant sa brève existence, une vie princière.

Chaque jour, elle était fraîchement parée de fleurs, de drapeaux, d'oriflammes dont les feux du soleil d'été rehaussaient les couleurs. Chaque jour, des flots de musique joyeuse se répandaient à profusion tout le long de ses spacieuses artères animées par de gracieuses fontaines. Et chaque soir, ses palais féeriques apparaissaient, comme de grandioses pierreries, baignés de lumière savamment teintée.

Elle recevait beaucoup.

Ne dit-on pas que certain jour elle eut près d'un million d'invités? Et de citer les souverains, les princes, les ambassadeurs, les ministres et tant d'autres personnalités qui en furent.

Et elle recevait bien.

Ce n'était que festins, cortèges et fêtes publiques. Les meilleurs artificiers du royaume y étaient à demeure. Il n'était réjouissance si originale qui ne fût aussitôt adoptée et mise à exécution. Rien n'était négligé pour bien recevoir les invités qui ne cessaient d'affluer de toutes les parties du pays et même de loin par delà les frontières.

A ce titre, le baron de Launoit, commissaire général du Gouvernement, a bien mérité du Pays, et de la Ville de Liège en particulier, pour la générosité de ses interventions personnelles. Il voulut que le visiteur trouvât à l'Exposition un accord absolument parfait entre tous les éléments de cet ensemble symbolique qui devait refléter l'image de la Belgique.

Car l'Exposition de Liège fut l'image du pays. Et ce pays était accueillant. Il savait être grand.

Dans ce chapitre, nous allons remémorer au lecteur quelques épisodes fameux de la vie fastueuse de l'Exposition, afin de perpétuer le souvenir de la magnificence avec laquelle on s'appliqua à faire retentir au loin l'écho de sa grandeur.

Que l'on ne s'attende pas à trouver ici la relation complète et détaillée de toutes les cérémonies, de toutes les fêtes et réceptions qui se succédèrent sans discontinuer, du premier au dernier jour. Nous avons dû choisir les plus caractéristiques d'entre elles et les retracer aussi brièvement que possible, pour ne pas dépasser les limites de la place réservée à ce chapitre.

Nous nous devons d'évoquer spécialement les nombreuses visites dont notre Roi honora l'Exposition. Le Haut Patronage qu'il voulut bien accorder à l'entreprise ne fut pas seulement un geste symbolique, mais un témoignage de l'intérêt réel qu'il lui porta.

I. INAUGURATION

Le 20 mai, à la date fixée, l'Exposition internationale de la Technique de l'Eau fut solennellement inaugurée et ouverte au public.

Ce jour-là, un soleil radieux égayait la Cité ardente qui avait revêtu sa parure des grands jours pour accueillir dignement la Famille royale entourée d'innombrables personnalités de marque.

Le matin, un « Te Deum » chanté en la cathédrale par Mgr Kerkhof, évêque de Liège, devant une assistance aussi brillante que nombreuse, fut la première solennité officielle.

L'après-midi, eut lieu l'inauguration. Passons sur les prémices habituelles: service d'ordre, de réception et installation des invités, arrivée du Roi, hymne national, discours.

La cérémonie se concentra tout entière dans le geste d'un Enfant, le Prince de Liège, qui, devant un auditoire profondément ému, dit de sa petite voix « Je déclare ouverte... Je déclare ouverte l'Exposition de l'Eau. »

Et l'enthousiasme soulève la salle - la grande salle du Palais des Fêtes - dans laquelle se pressaient les plus hautes personnalités du pays et les représentants les plus qualifiés des puissances étrangères.

Et, dans le silence enfin revenu, un choeur de cinq cents exécutants entonne « L'Hymne à la Meuse » de Jongen, poème de Bodson. Le compositeur, au pupitre, après avoir recueilli le succès mérité, fit exécuter par l'orchestre un vigoureux « Valeureux Liégeois » et un vibrant « Vers l'Avenir ».

Au dehors, des cortèges se forment. Le Roi et les Enfants royaux visitent l'Exposition. Une partie des invités va les attendre au Lido où un thé est servi. Une autre réception a lieu en même temps au Palais du Commissariat Général.

L'Exposition est une révélation. En quelques instants, elle a conquis le coeur de la Belgique. Elle connaîtra désormais une vie somptueuse et chaque jour lui apportera de nouveaux succès.

Dans son discours, le baron de Launoit, commissaire général du Gouvernement, avait dit « Pour fêter un des grands triomphes de l'hydraulique moderne, nous avons réalisé sous vos yeux une exposition originale dont le premier objet est la technique de l'eau dans tous les domaines. »

M. A. Dewandre, président du Comité exécutif, avait précisé:

« ... la science de l'eau touche à toutes les sciences, intervient dans tous les arts et dans toutes les techniques; l'eau est l'accessoire obligé de toute vie et sa quantité limite le développement des communautés humaines et de leurs industries. »

De son côté, M. G. Truffaut, président du Conseil d'administration, synthétisait l'effort accompli: « En deux ans, disait-il, au prix de quelque 150 millions, il a fallu combler un bras du fleuve, apporter un million de mètres cubes de remblais, créer une assiette de 60 hectares, niveler et équiper le terrain, construire 70.000 mètres carrés de bâtiments, pavillons et palais, créer 16 hectares d'avenues et d'esplanades, planter plusieurs milliers d'arbres parmi 14 hectares de parcs et de jardins. »

L'oeuvre était digne du Canal Albert qui s'achevait.

Rappelant les paroles mémorables du Roi Albert, le Ministre des Travaux publics, M. Vanderpoorten, attirait l'attention, dans son allocution, sur la « signification nationale de cette prestigieuse entreprise qui confirme d'une façon remarquable et symbolise en quelque sorte l'interpénétration des intérêts flamands et wallons, par la technique. »

En réponse à ces discours dans lesquels on avait rendu plus d'un hommage à la dynastie, le Roi dit avec quel enthousiasme le pays tout entier avait voulu célébrer la fin des travaux du Canal Albert, « cette oeuvre magnifique dont la réalisation est due à l'accord entre le génie des techniciens et à la vaillance d'une classe ouvrière d'élite, qui contribuera à cimenter davantage l'union de tous les Belges, rendra plus sensible encore la solidarité évidente de leurs intérêts, favorisera le développement de la vie économique du pays entier et, grâce à cet essor, permettra une organisation sociale toujours plus généreuse. »

Ainsi naîtra la légende. Le Canal Albert sera un symbole dont l'Exposition de Liège marquera la date. Symbole d'une résurrection. Témoignage d'un peuple hardi qui accomplit sa mission civilisatrice, dans la paix et la concorde.

Cette belle journée se termina fort tard dans la nuit, après un feu d'artifice grandiose. Ce n'était qu'un prélude. Sans arrêt, se succéderaient les cérémonies officielles, les réceptions, les fêtes, les inaugurations même, car chaque section étrangère et chaque palais de la participation nationale eut sa consécration officielle.

Dès le lendemain, la France, la première inscrite, inaugurait ses palais. Puis, le 22, ce fut le tour des Pays-Bas, le matin, et de l'Allemagne, l'après-midi. Le Grand-Duché de Luxembourg ouvrit officiellement les portes de son palais le 26 et la Norvège, le même jour, procéda à la consécration de sa participation au Palais international. L'Egypte et la Suède en firent de même à quelques jours d'intervalle.

Pendant plus d'une quinzaine de jours, les inaugurations des

divers palais belges, des pavillons des villes, de certaines participations privées même, allaient se suivre sans cesse, animant l'Exposition par leurs cortèges de personnalités et le faste de leurs réceptions.

Enfin, pour clore ce paragraphe des consécrations officielles, nous anticiperons un peu sur le programme des fêtes en disant ici quelques mots d'une des plus belles inaugurations - la plus émouvante sans doute - celle du Mémorial au Roi Albert.

Cette cérémonie eut lieu le 30 juillet, alors que l'Exposition était à l'apogée de son succès. Ce fut une journée inoubliable. Comment décrire l'enthousiasme de cette foule innombrable qui se pressait dans l'enceinte, sur les deux rives de la Meuse? Comment rapporter la grandeur de cette cérémonie évoquant le souvenir du grand Roi qui avait donné son nom au nouveau canal?

Dès la veille, une animation extraordinaire avait régné. Une centaine de yachts participant à l'épreuve dite du « Pavillon d'Or s, qui cette année se terminait à Liège, étaient venus s'amarrer dans le fleuve. Arborant le grand pavois, ils vinrent se ranger dans les «Eaux de l'Exposition ».

L' « Aloha », le gracieux yacht du baron de Launoit, passa sous les oriflammes du pont de Coronmeuse. Il avait à son bord le Roi, les Enfants royaux, la Reine Elisabeth, les Autorités du pays, de la province, de la ville et de l'Exposition. Deux vedettes le suivaient. Elles portaient les parlementaires et les représentants de la Presse.

Sous les acclamations frénétiques de la foule, l' « Aloha s, passant les yachts en revue, vint se placer devant le mémorial, en face de la gigantesque statue du Roi.

Une sonnerie de clairons retentit, le drapeau belge voilant la statue tombe, un nuage de pigeons obscurcit le ciel pendant qu'une vibrante « Brabançonne » étreint les coeurs. Dans une brève allocution, le baron de Launoit, évoquant la figure du Roi Albert, initiateur de ce travail grandiose, fit ressortir l'importance économique de la nouvelle voie d'eau et sa signification comme trait d'union entre le bassin de la Meuse et celui de l'Escaut.

Le Roi et la Famille royale descendirent pendant quelques instants sur le terre-plein du Mémorial où, accueillis par les anciens combattants défenseurs de Liège, ils félicitèrent les réalisateurs du monument.

Le Souverain reçut à bord les lauréats du « Pavillon d'Or », leur remit des prix, et fut ensuite conduit avec les Enfants royaux à la grande esplanade de la rive droite pour assister au « Jeu de Liège », cette prestigieuse reconstitution de l'histoire de la ville dont il sera question un peu plus loin.

Cette journée fut l'une des plus belles de l'Exposition. Elle marqua le point culminant de son triomphe. Favorisée par un temps splendide, elle vit affluer une foule estimée à quelque 750.000 personnes.

II. VISITES DE CHEFS D'ÉTATS ÉTRANGERS

Les inaugurations ne furent pas les seules grandes cérémonies officielles. L'Exposition fut honorée de la visite de trois chefs d'Etats étrangers, donnant lieu chaque fois à des réceptions aussi cordiales que brillantes.

Peu après l'ouverture, le 25 mai, la Reine des Pays-Bas était attendue elle venait faire les honneurs de la participation néerlandaise au Roi des Belges qui la conduisait.

Venant d'un pays de cours d'eau, c'est par la Meuse, à bord de l' « Aloha », que la Souveraine fit son entrée à l'Exposition. Sur le parcours, la ville était richement pavoisée et une foule très dense acclama chaleureusement les visiteurs royaux.

Le yacht jeta l'ancre en plein fleuve, en face du Palais de la Hollande. Un déjeûner fut servi à bord. Puis, après une réception au Palais du Commissariat Général, les hôtes royaux furent conduits au Pavillon néerlandais qui fut visité en détail. Ce fut ensuite, en voiture, le tour complet de l'Exposition, en passant par le Village mosan. Enfin, sur la grande esplanade, quatre mille enfants des écoles liégeoises étaient rangés et manifestèrent leur joie aux Souverains qui quittèrent la ville entre une double haie de troupes de la garnison et de garde-frontières.

Un beau soleil de mai avait joyeusement illuminé cette journée d'allégresse.

Le 4 juillet, la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Prince Félix venaient à leur tour.

Les hôtes princiers furent salués à leur entrée dans la ville, et conduits en voiture à l'Exposition vers le Palais grand-ducal. L'Harmonie municipale de Luxembourg prêtait son concours à la cérémonie qui comportait, entre autres, une cordiale réception organisée par le Commissaire général luxembourgeois et la visite détaillée de la participation.

Le baron de Launoit reçut Leurs Altesses royales à bord de l' « Aloha » où un déjeuner fut servi. Un autre déjeuner pour les personnalités de la suite fut donné au restaurant officiel de la Section luxembourgeoise.

Ce fut ensuite la visite des Palais des Beaux-Arts et des Universités, ainsi que le tour complet en voiture en passant par le Gay Village mosan.

Enfin, les plus hautes personnalités du pays de Liège assistèrent, au Palais du Commissariat, à une brillante réception donnée en l'honneur du couple princier.

Clôturant la série des visites des Chefs d'Etats étrangers, le Président de la République française vint le 19 juillet.

Cette visite de quelques heures seulement et qui ne fut guère favorisée par le temps, permit au peuple liégeois d'exprimer spontanément toute sa sympathie au pays ami dont M. Albert Lebrun était ce jour-là l'illustre représentant.

Parti de Paris dans la matinée, le train présidentiel entra à 11 h 15 en gare de Liège-Exposition d'où le cortège de hautes personnalités gagna les palais français.

Après une émouvante cérémonie au cours de laquelle le Président de la République remit les insignes de Grand Cordon de la Légion d'Honneur à M. X. Neujean, bourgmestre de Liège, on entreprit la visite détaillée de la participation française sous la direction du Commissaire général, M. Ch. Crescent.

M. Albert Lebrun fut ensuite l'hôte du Roi Léopold au Palais des Princes-Evêques. Le déjeuner fut servi dans la grande salle à manger aux boiseries Louis XVI.

A plusieurs reprises, la foule qui n'avait cessé de manifester son enthousiasme, réclama les illustres convives qui durent paraître plusieurs fois au balcon.

L'après-midi fut consacré à la visite de l'Hôtel de Ville et de l'Exposition napoléonienne du Musée d'Armes. On se rendit ensuite au Palais des Universités et, de là, au Palais des Fêtes de l'Exposition où eut lieu une grande réception, à la place de la garden-party prévue dans la roseraie, mais qui ne put avoir lieu à cause du temps incertain.

A 18 h 30, le Président reprenait le train à la gare de l'Exposition où les troupes de la garnison rendaient les honneurs.

III. AUTRES MANIFESTATIONS

Sous cette rubrique, nous allons grouper les autres manifestations publiques ou privées, officielles ou non, parmi lesquelles figurent encore quelques cérémonies importantes et, surtout, des réceptions. Celles-ci furent organisées, soit en l'honneur de congressistes, soit pour fêter les organisateurs et participants de certaines représentations ou compétitions sportives, soit encore à l'occasion de la visite de groupements importants, belges ou étrangers.

Bien que le programme ait été prématurément interrompu à la fin du mois d'août, nous ne pouvons songer à en retracer le déroulement complet jusqu'à cette date. Nous devons nous borner à épingler les manifestations les plus caractéristiques.

D'abord, celle du 21 juillet, jour de la Fête nationale belge, au cours de laquelle les troupes de la garnison défilèrent dans l'Exposition. Programme traditionnel tel qu'il se déroule chaque année, mais qui, dans le cadre grandiose de la World's Fair, revêtit un éclat particulier. A l'issue de la revue, une cordiale réception réunit, au Palais du Commissariat Général, le commandant de la circonscription et son état-major.

Ensuite, le 23 juillet, eut lieu, au Grand Palais des Fêtes, en présence de S. M. le Roi et des hauts dignitaires du Royaume, la remise solennelle des décorations agricoles et industrielles. Cette cérémonie annuelle se déroule habituellement à Bruxelles. Il y eut, en 1939, plus de 10.000 décorés

Le Roi assista ensuite aux fêtes qui marquèrent la célébration du Centenaire de la Société d'Ougrée-Marihaye.

Au cours d'un banquet qui réunissait plus de deux mille cinq cents convives, le Souverain prononça un discours d'une portée toute particulière dont il nous plaît de rappeler le passage suivant

« La présence ici de 2.000 ouvriers, mêlés aux dirigeants et aux techniciens d'Ougrée, est la vivante image de la cohésion économique et sociale que doit représenter une grande affaire industrielle.

C'est une joie pour moi, Messieurs les Ouvriers, de me trouver aujourd'hui assis à la même table que vous et je suis heureux que l'occasion me soit donnée de vous parler d'homme à homme.

Depuis longtemps je tenais à dire aux ouvriers de mon Pays en quelle profonde estime je les tiens.

Votre honnêteté, votre goût du travail, votre esprit d'ordre, votre sens de la famille, et aussi cette précieuse qualité qu'est le souci de l'épargne, font de vous l'un des plus solides soutiens de la Nation. »

Les cérémonies officielles furent doublées d'autres, moins solennelles peut-être, mais dont quelques-unes laisseront un souvenir tout aussi vivace. Tel est sûrement le cas de la réception organisée, le 30 juin, à l'occasion de la visite de la Duchesse de Vendôme, soeur du Roi Albert. Après le tour traditionnel dans les « Eaux de l'Exposition » et un déjeuner à bord de l' « Aloha », une fois de plus yacht royal, l'illustre visiteuse fut conduite aux Palais des Beaux-Arts et des Universités. Elle accomplit ensuite en voiture le tour complet de l'Exposition, en s'arrêtant au Gay Village mosan et au Palais du Génie Civil. Enfin, une réception officielle réunit, au Palais du Commissariat Général, une assistance aussi brillante que nombreuse et clôtura cette belle journée de fêtes.

Quelques jours après, le 8 juillet, la Duchesse de Vendôme revint à l'Exposition pour présider une prestigieuse fête de charité organisée, au Grand Palais, par le Commissaire général du Gouvernement. Le revenu total de la vente des billets revenait aux oeuvres. La soirée eut un succès sans précédent, tant par son caractère philanthropique que par l'importance et la valeur du programme auquel une pléiade d'artistes aportèrent leur concours.

Cette brillante soirée rappelait celle du 12 juin qui comportait un dîner avec représentation de gala, donnée par les Commissaires généraux français et belge, au restaurant officiel français, également au profit d'oeuvres de charité.

Parmi les réceptions, figurent en tête celles organisées à la suite des diverses inaugurations. Chaque commissaire général étranger se fit un point d'honneur à recevoir dignement ses invités à l'ouverture officielle de sa participation. De même, des réceptions semblables eurent lieu après la consécration de chacune des sections de la participation belge. Dans le même ordre d'idées, le 3 juillet, l'installation du Jury international des Récompenses fut marquée, comme de coutume, par une réception de gala au Palais du Commissariat Général. Et, quelques jours après, un déjeuner réunit les membres du Jury supérieur.

Les congrès, particulièrement nombreux à Liège, furent l'occasion de belles et cordiales réceptions. Ces manifestations, qui se classent parmi les plus caractéristiques d'une exposition, réunissent toujours les personnalités les plus marquantes de la spécialité faisant l'objet du congrès. Il convient que ces personnes qui, chacune dans son domaine, occupent des situations de premier plan, soient « reçues » et qu'elles puissent échanger librement leurs idées et leurs opinions, au cours de conversations plus amicales et plus intimes que les réunions purement officielles.

La médecine prit une place importante au sein des différents congrès. Les membres de la Croix Rouge, les participants aux congrès de cardiologie, d'urologie, de traumatologie et de cancérologie, furent reçus d'une manière brillante. Epinglons la soirée du 27 juin réunissant, au Palais du Commissariat Général, plus de 600 personnes du monde de la médecine, pour clôturer les travaux des Journées médicales.

Les autres sciences eurent également leur place marquée dans ces manifestations.

En voici quelques exemples le 2 juin, réception à l'occasion du Congrès de l'épuration des eaux; le 21, en l'honneur des Ingénieurs A.I.A. Le 17 juillet, au soir, réception des membres du Congrès de l'Institut international d'histoire politique et constitutionnelle. Le 20 juillet, un thé réunissait les membres du Groupement de l'Association française pour l'avancement des sciences. Le 19 août, c'était le tour aux Ingénieurs automobiles et Ingénieurs navals; le 26, à l'Association des chimistes de l'industrie textile, etc...

Et voici les Arts et les Lettres.

Le 8 juin, les Ecrivains de langue française. Le 17, les Ecrivains ardennais. Le 13 juillet, les membres de l'Association des Demeures

historiques. Le 3 août, les participants à la Quatrième semaine d'art belge. Et combien d'autres...

Enfin, encore quelques congressistes que nous pointons dans la liste. Le 12 juin, un thé fut servi en l'honneur des Consuls étrangers ayant participé à un congrès important. Le 25 juin, furent reçus les Juges de Paix de Belgique, le 2 juillet, la Fédération nationale des Coloniaux et anciens coloniaux, le 8, les Opticiens de Belgique et, le même jour, les Architectes. Le 1 août, les participants au Congrès de la mer et à la Conférence internationale interparlementaire du commerce. Le 14, les congressistes de l'Association internationale de la comptabilité.

L'Exposition avait réservé aux sports une attention particulière. Le Commissaire général dota la plupart des épreuves de prix importants. Il tint également à recevoir dignement dans son Palais les organisateurs et les participants des principales compétitions.

Par exemple, le 18 juin, réception des participants du Rallye automobile militaire, le 15 juillet, vin d'honneur en faveur des concurrents belges et étrangers du Meeting des hors-bords. Le 31 juillet, réception en l'honneur des yachtmen qui disputèrent les épreuves de la Semaine du yachting à voiles. Et ceux qui, le 1 août, assistèrent à la brillante soirée organisée en l'honneur des concurrents du « Pavillon d'Or 1939 », en conserveront le plus vif souvenir.

Le 5 août, étaient reçus les dirigeants et les équipiers des Régates internationales à l'aviron. Le 6, c'était le tour aux Gymnastes catholiques: le déjeuner était présidé par le Cardinal Van Roey. Le 14 août, un thé fut servi aux organisateurs des Manifestations sportives socialistes. Le 19, un vin d'honneur réunissait les participants au Concours d'élégance automobile, le 26, ceux du Grand prix automobile.

Enfin, pour clore la série des réceptions, signalons que quelques visites de groupements importants firent l'objet de manifestations particulières.

Le 24 mai, fut reçue la Commission permanente de l'Association internationale des Congrès de navigation. Le 14 juin, réception des parlementaires français de la Commission des travaux publics. Le même jour, vin d'honneur aux officiers de la flottille des torpilleurs de l'escadre française de l'Atlantique.

Les 16 et 23 juin, furent reçus les plus grands mutilés de l'Armée belge. Ces deux réunions groupaient chacune plus de trois cents convives. Le 17 juin, réception de gala pour un groupe important de personnalités hollandaises. Le 19, thé en l'honneur de la visite du nouvel ambassadeur d'Espagne en Belgique. Le 22, vin d'honneur aux membres des Chambres de commerce belges. Le 24, aux membres de l'Association « Mars et Mercure ». Le même jour, déjeuner en l'honneur du Comité « France-Belgique-Luxembourg » et thé pour la « Nederlandsche Maatschappij voor Handel en Nijverheid ». En outre, le 24 encore, réception d'une importante délégation de la Banque de Bruxelles. Le Conseil d'administration et le Personnel de diverses sociétés financières ou industrielles furent également reçus par la suite.