CHAPITRE XV.

Les Boiseries et les Statues

« Au prêtre d'enseigner les choses immortelles.

Artiste, ton devoir est de les rendre belles. »

BRIZEUX.

En fait de boiseries et de statues intéressantes notre église, qui doit rester modeste, possède cependant quelques pièces d'une bonne exécution.

Son Maître-Autel, dont la corniche rejoint quasi le cintre de la voûte, produit un réel effet décoratif et le tableau du peintre liégeois Plumier - « La Descente de Croix » - qui surplombe la table de sacrifice, contribue à accroître la majesté de l'ensemble. Les médaillons du choeur complètent harmonieusement l'allure un peu théâtrale du chevet de l'église; les deux grandes portes de chêne d'une ligne sobre, elles, mais svelte, ajoutent à cet intéressant décor. Elles sont de style Louis XIV avec les petites rosaces caractéristiques et les lauriers enrubannés.

Puis, la beauté résidant dans l'unité, voici deux confessionnaux au toit en rocaille: les bonnes boiseries Louis XIV du Jubé et les grandes statues en bois - d'une polychromie récente et malheureuse - fixées aux murailles des basses nefs.

Et, de suite, la pensée nous vient de tenter de retrouver sur tous ces vieux objets d'une exécution puissante, somme toute, la signature de leur auteur.

Tout naturellement, le nom de notre grand sculpteur liégeois Delcour semble devoir être prononcé, surtout dans la cité qu'il a si artistement illustrée.

Ce style très expansif, exubérant même, les visages joufflus des personnages, leur chevelure abondante et épaisse, leurs vêtements que semble soulever un vent savamment créateur, devraient nous faire conclure dans ce sens. Cependant, à l'époque où notre église a été reconstruite (1713), Delcour avait déjà 64 ans. En admettant même qu'on lui ait confié la mission de « meubler » St-Remacle, ce sont - à mon sens - ses élèves qui ont ici gravé, dans le bois, les fortes leçons du maître.

Examinons de plus près, par exemple, la haute et noble vierge fixée au mur de la nef gauche. N'est-ce pas qu'elle vous rappelle étonnamment la belle statue en bronze, oeuvre de Delcour, qui décore, en Vinâve-d'Ile, la réputée fontaine liégeoise? Serait-ce donc se hasarder que de présumer que Jean Hans, l'élève le plus assidu du glorieux artiste, Hans qui - habitant Grivegnée - était, par le fait même, paroissien de St-Remacle, ait tenu à venir apporter à son église à lui l'hommage d'un art où se distinguèrent les sculpteurs de la grande cité mosane?

Je vous laisse libre de combattre ma thèse, mais venez; pérégrinons, curieux fervents et charmés, au milieu de ces vieux souvenirs de l'art liégeois.

Le Maître-Autel, haut de 10 mètres environ, conçu dans le style « Renaissance », date du début du XVIIIe siècle. Décrivons-en les grandes lignes.

Le retable est en chêne; l'autel est en maçonnerie et est revêtu en partie de marbre St-Remy, en partie de marbre de Carrare.

Une large corniche cintrée, soutenue par deux hautes colonnes de chêne, donne à l'ensemble une ligne très décorative. Au milieu de la corniche se trouve un blason sur lequel sont sculptées les armoiries de la famille Simonis (209) qui s'est montrée extrêmement généreuse lors de la reconstruction de l'église actuelle.

Dominant le tout, un grand Christ en bois au pied duquel sont agenouillés deux anges adorateurs. Faisant corps avec le retable et placées, l'une à droite, l'autre à gauche, se trouvent en grandeur naturelle, et reposant sur des piédestaux de 1 m. 70 de hauteur, les statues en bois des apôtres Pierre et Paul. Ces deux saints, avec leurs vêtements amples et flottants, les plis nombreux de leur toge, leur geste de prêcheurs, ont une allure vraiment artistique. Aux deux côtés du tabernacle, se voient les médaillons en bois, représentant de nouveau ces deux apôtres. En outre, il y a, de chaque côté aussi, deux longs panneaux rectangulaires et vitrés contenant des reliques et des ossements.

Toutes les boiseries de l'autel sont peintes en imitation marbre.

Le tabernacle primitif a été remplacé en mai 1842. C'est probablement à cette époque que l'on a retiré les deux anges adorateurs, debout ceux-là, qui semblent, eux aussi provenir de l'école de Delcour. Ces anges ornent actuellement l'autel de la Ste Vierge. Ils sont en bois peint et doré. Dans le dos, ces anges ont chacun deux encoches, profondes de 0 m. 025, longues de 0 m. 15 à 0 m. 20, qui les maintenaient au tabernacle primitif.

L'une des niches du tabernacle actuel, celle de dessous, a été remplacée en 1900 par un tabernacle « Coffre-fort », à face cintrée. Sur la porte de celui-ci se trouve l'emblème du S.-C. de Jésus.

Sur le maître-autel étaient installés, il y a quelques années encore, les bustes - en bois également - de St Norbert et de St Augustin (hauteur totale de chacun d'eux: 0 m. 85). Ces saints sont coiffés de la mitre (210). Le premier rappelait que, lors de la fondation de notre église, les Prémontrés ont desservi Saint-Remacle (211); l'autre, que notre paroisse a été illustrée par des religieux et des religieuses soumis à la règle de St Augustin. Ceux-ci se dévouèrent pendant des siècles aux soins des lépreux et des lépreuses de la maison de Cornillon (212).

Le Maître-Autel et le choeur ont été, une première fois, réparés, complétés et enjolivés en 1783, sous le pastorat du Curé Olislagers (213).

Nous possédons la copie d'un relevé de compte d'alors où figurent des fournitures de bois, le montant des frais de peinture et de marbrage de cet autel; mais, les indications portées à ce document sont insuffisantes pour nous permettre de dire combien le Maître-Autel a coûté.

L'autel de la Ste Vierge est de style Renaissance, lui aussi. Rien à y signaler si ce n'est, au retable, de jolis motifs en chêne sculpté, bien caractéristiques de l'époque Louis XIV, mais qui n'ont pas tous une égale valeur. Ils sont néanmoins supérieurement traités (214).

L'autel de St Roch, quelconque, n'a absolument rien de spécial au point de vue artistique.

Jadis, chacun de ces autels latéraux était orné d'une toile représentant, l'une, la « Décollation de St Jean-Baptiste » par Fisen; l'autre, « La Descente de Croix » de Rubens.

Nous aurons au chapitre XVI du présent livre l'occasion de décrire ces tableaux.

Il est dommage qu'au point de vue de l'ensemble l'on ait cru devoir modifier ces autels pour y installer, dans une niche, les statues de la Ste Vierge et de St Roch.

Ces autels des basses nefs avaient chacun, un desservant spécial, un « recteur », car ils avaient été érigés pour la célébration exclusive des messes annuelles qui font, aujourd'hui encore, l'objet de deux très anciennes fondations, celle de la Ste Croix et celle des deux Saints Jean (215).

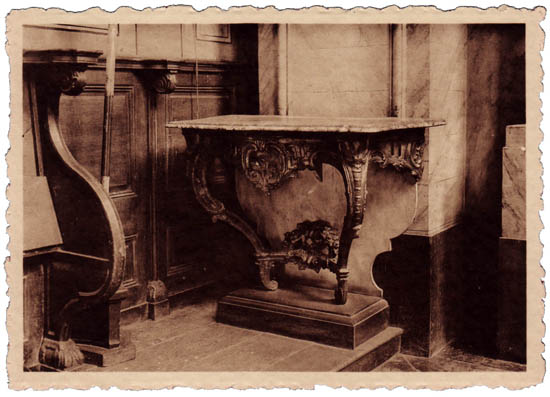

Les deux tables crédences du choeur sont en chêne sculpté et doré. Leurs tablettes, toutefois, sont, à celle de gauche, en marbre St Remy, à celle de droite - dont le marbre s'est brisé, jadis - en bois peint.

Ces crédences sont de la fin de l'époque Louis XIV ou, plutôt, du commencement de la Régence. Les coquilles n'ont plus, en effet, cette symétrie parfaite qui caractérise l'époque du Grand Roi. Elles ne sont pas encore, cependant, de style Louis XV. Elles sont dignes d'être mentionnées d'autant plus que les motifs de sculpture de chacune d'elles diffèrent complètement.

Les deux grands confessionnaux en chêne sculpté, avec leurs motifs (dorés en 1896) sont d'un ensemble Louis XIV.

Ces meubles font bon effet, mais on peut se demander s'ils n'ont pas subi dans leur décoration certaines retouches plus ou moins hétérogènes. Il y a, notamment, un peu de Louis XVI dans le panneau de chacune des portes. Ensuite, les motifs qui décorent ces confessionnaux - des guirlandes de fleurs et de fruits -semblent avoir été appliqués par après.

Les statues en bois des murs latéraux:

Nous nous arrêterons un instant devant les statues en bois fixées aux murailles de basses nefs. Elles datent toutes des premières années de la reconstruction de l'église (1713 et suivantes).

|

|

| Sainte Vierge |

Sainte Elisabeth de Hongrie |

Dans la nef gauche:

1° la Ste Vierge, que nous avons décrite plus haut.

2° St Joseph portant dans ses bras l'enfant Jésus;

3° Ste Elisabeth de Hongrie qui a grande allure avec ses habits royaux harmonieusement drapés.

Choisie comme la patronne des hôpitaux, rien d'étonnant à ce que l'on gardât, à cette sainte illustre, un culte à St-Remacle, paroisse où se trouvait, nous le savons, une léproserie importante (216).

|

| Saint Remacle et son loup |

Dans la nef droite:

1° St Remacle, revêtu de ses habits d'évêque, accompagné du loup légendaire, statue d'une ligne très heureuse;

2° St Roch, statue qui - tout comme celle de Ste Elisabeth dont nous venons de parler - avait sa place marquée dans notre église;

3° et enfin, un ange gardien aux ailes déployées, protégeant un petit enfant.

Cette statue est moins bien travaillée, semble-t-il, que les précédentes. Remarquons que le socle en bois, sur lequel elle repose, porte - sculpté - le blason « d'azur au lion d'or » du Curé de Magnery. Il est à supposer que le pasteur aura fait personnellement don de cette statue à son église.

Le Buffet d'Orgue (217) :

Le « jubé » tout en chêne, comprenant les boiseries du parvis, les portes et la balustrade, est de style Louis XIV bien caractérisé. Le buffet d'orgue, lui, ainsi que nous allons le voir, est postérieur à cette époque.

Les panneaux des portes sont simples, très sobres mais très justes à tous points de vue.

Les parties essentielles sont heureusement soulignées par des entrelacs, des petites chutes, des motifs peu compliqués mais qui produisent un agréable effet.

C'est en 1783 seulement, sous le pastorat de l'abbé Olislagers, que, pour la toute première fois, on installa des orgues à St-Remacle (218).

Ce Curé, qui eut recours à des quêtes, fit preuve d'une réelle persévérance puisqu'il collecta pendant sept années pour parvenir à couvrir la dépense.

En 1794, les orgues ayant été pillées par la populace, le successeur du Curé Olislagers, l'abbé Grégoire, les fit complètement réparer en 1801. Tout comme son prédécesseur, il eut recours, lui aussi, à des collectes dans sa paroisse et même dans celle de St-Nicolas (219).

Ce sont les orgues que l'on voit encore actuellement.

En ce qui concerne la partie ébénisterie, celle-ci fut confiée, en 1783, à un appelé Robustel qui, pour prix de son travail, reçut une somme de 1800 florins. En 1801, pour la réparation de l'instrument, le facteur d'orgues Colin demanda comme paiement 593 florins 12 sous mais, dans cette somme, figurent 45 florins 12 sous pour la reprise des tuyaux de l'ancien buffet. Il y avait 152 livres de vieil étain. Celui-ci fut compté à six sous la livre.

Les deux vases en bois qui ornent, aujourd'hui encore, les côtés du buffet, sont de 1784 et ont coûté en tout 20 florins brabant. Ils ont été fournis par un nommé Detombai. Un paroissien de St-Remacle, appelé Jadin, intervint pour une moitié dans cette dernière dépense. Jadis, une statue en bois était posée sur la partie supérieure du buffet. Cette statue, intéressante cependant, est depuis 1896 remisée dans la tour.

Dans un compte où le Curé Olislagers signale certains débours fait pour les orgues, il y a une curieuse annotation. Il remet 7 florins 3 sous et 3 liards à ce sieur Jadin avec mission de les verser à un appelé Gralle lequel irait examiner à Maestricht les orgues de l'église St-Martin.

Sept florins, trois sous et trois liards était-ce le prix de ce voyage aller et retour en diligence ou en bâteau? Peut-être. Je présume, en tous cas, que ce Gralle devait rapporter de là-bas certaines idées pour la construction des orgues de St-Remacle.

En 1914, peu avant la guerre, les orgues en tant qu'instrument ont été modifiées et complétées (220). Elles possèdent maintenant 12 registres et 11 jeux.

Aux grandes solennités paroissiales surtout, dans la modeste église où sont agenouillés - manquant d'espace - de nombreux fidèles, lorsque s'élève, lente et grave, la voix majestueuse de nos orgues, il semble que leur chant presque humain ne va pas mourir sous les voûtes séculaires mais que, doucement ailé, dirai-je, il s'échappe pour aller porter au Dieu de toute harmonie le vibrant hommage de cette foule en prières.

Nous extrairons, enfin, des listes établies par le Curé Grégoire lui-même, les noms de quelques paroissiens qui, sous son pastorat, ont offert leur obole pour la réparation des orgues.

J'ai choisi d'entre ces souscriptions celles qui me paraissaient les plus intéressantes à l'un ou l'autre titre.

L'abbé Grégoire recueillit 374 florins environ et il ajoute, non sans une certaine mélancolie, semble-t-il: « Ainsi après calcul, il se trouve que j'ai plus paié que reçu pour l'objet ci-dessus cent septante trois florins onze sous et un liard » (221).

|

Florins |

Sous |

Liards |

| Lambert Declaie (222), de Bressoux tenant de l'église |

20 |

|

|

| Servais Zeguers de Bressoux tenant de l'église |

15 |

|

|

| Jean Gilles Jadin du Fauxbourg tenant de l'église |

10 |

|

|

| Henri Dewandre de Bressoux |

4 |

11 |

|

| La Veuve Gilles Lempereur des Bruières |

2 |

8 |

|

| Jean Deflandre Censier de Robermont |

15 |

|

|

| Frère Jean, Récolet |

|

19 |

|

| Sacré Servais du fauxbourg |

2 |

10 |

|

| Le Commissaire Louis Servais |

5 |

|

|

| Les filles du Commissaire Moureau du Fauxbourg |

1 |

5 |

|

| Lambert Goffinet, Boulanger du Fauxbourg |

2 |

10 |

|

| Jean-Pierre Pirnai Brasseur de St-Nicolas Outre-Meuse |

12 |

10 |

|

| Mr Lonhienne demeurant à St-Nicolas Outre-Meuse, autrefois notre paroissien |

20 |

|

|

| Dieudonné Coclet, Maréchal au fauxbourg |

5 |

|

|

| Jean Sevanne, Censier à la Chartreuse |

5 |

|

|

| Mathieu Deflandre, Censier à Peville |

4 |

|

|

| Mr Duchesne, Receveur français à la chartreuse |

10 |

|

|

| Mr Greyer, emploié français à la chartreuse |

2 |

10 |

|

| Mr Lahaie de St Nicolas Outre-meuse |

5 |

|

|

| Gilles Collette du fauxbourg |

1 |

|

|

| Pascal Mignon, serrurier, du fauxbourg |

|

5 |

|

| La Veuve Henri Fraigneux, de Londoz |

5 |

|

|

| Nicolas Collard, charpentier de Londoz |

|

5 |

|

| Lemouche, meunier de Londoz |

|

10 |

|

| Hubert Douffet, meunier au pont de planches a Wez |

2 |

10 |

|

| Ancion, meunier a Londoz |

1 |

|

|

| Nicolas foidar, locatair au beau mur |

2 |

10 |

|

| Beder, cabartier, proche du beau mur |

|

10 |

|

| Lambert Dubois, vigneron dans le bien de baviere |

2 |

10 |

|

| Jean Goswin, fils locatair au maillet d'or des basses wez |

1 |

5 |

|

| Pascal Viteux, maitre maçon dans les basses wez |

5 |

|

|

| Toussaint Blavier, de Londoz |

2 |

10 |

|

| La Veuve Delsipexhe, Boulangere au haut wez |

|

10 |

|

| Reçu de la fille Leclerc de la barrière de Jupille, qui s'est mariée le dit jour |

5 |

|

|

| Lambert Belflamme faiseur de tonnaux au savon du fauxbourg |

2 |

10 |

|

Les stalles, en chêne, qui meublent le choeur, bien que datant de 1784, ne présentent pas le moindre intérêt artistique. Ainsi que pour les orgues, c'est grâce à la générosité des paroissiens que ces très modestes « formes » ont été construites (223).

St Eloi (près de l'autel de St Roch).

Cette statue, qui est de la fin du XIVe siècle, est en bois polychromé. Hauteur: 1 m. 35.

Le saint a de longs cheveux noirs bouclés et porte la barbe. Il est revêtu de ses habits épiscopaux et est coiffé de la mitre. Il tient sa crosse dans la main gauche et - caractéristique très rare pour la statue de St Eloi (224) - le saint tient dans la dextre un reliquaire en forme d'ostensoir. Ce reliquaire et la crosse sont de style gothique et ne forment pas corps avec la statue. La chape est rattrapée sous le bras gauche. L'échancrure de ce vêtement laisse apercevoir le surplis. La traîne de la soutane s'étale sur le sol. Sur l'enclume, qui repose à la gauche du saint, se trouve une couronne de très petites dimensions et près de l'enclume se voit un marteau.

Rien d'étonnant à ce que les paroissiens de St-Remacle, qui presque tous ont vécu des produits du sol jusqu'au commencement du XIXe siècle, aient eu pour St Eloi une dévotion très vive.

Non loin du monastère des « Dames de Robermont » (225), sur une partie du terrain occupé maintenant par le cimetière, subsista, pendant plusieurs siècles, un petit oratoire (226) où l'on vénérait la statue du saint, statue que nous venons de décrire.

De six lieues à la ronde, dit Henaux (227), l'on accourait invoquer ce thaumaturge pour les maladies des chevaux. Lorsqu'en 1817, l'on édifia la caserne de la Chartreuse, force fut de détourner une partie de la route appelée « Thier de la Chartreuse » et de démolir le pieux sanctuaire. C'est alors que l'antique statue fut transportée dans notre église (228) où, comme à Robermont, paroissiens et étrangers lui continuèrent longtemps un culte fervent. A la fête paroissiale, fermiers et paysans d'alors, venait assister, nombreux, à une messe qui était célébrée en l'honneur de leur protecteur et, détail peu connu, ils amenaient avec eux leurs chevaux (229).

Dans son ouvrage, « Les Rues de Liège » Th. Gobert écrit que la dévotion à ce saint, dans la paroisse St-Remacle, remonte à une haute antiquité puisque, en 1256, un certain Renier de Cheval fondait, au moyen d'un legs de 6 bonniers de terre, un autel en l'honneur de ce thaumaturge dans l'église même du monastère de Robermont (230).

La Fabrique de St-Remacle tint à entourer d'une certaine pompe le culte de St-EIoi. Aussi, en 1818, quelques mois après le transfert de la statue dans notre église, les Marguilliers commandèrent-ils 2000 images-bannières (231) pour être distribuées aux pieux visiteurs. Ce qui permet de supposer que le pèlerinage continuait à jouir de la faveur du public, c'est qu'un an plus tard, en 1819, on fit un nouvel achat de 1000 de ces drapelets. Les pèlerins attachaient ces petites bannières à la tête de leurs chevaux. Actuellement - mais cette tradition tend beaucoup, elle aussi, a disparaître - ils les clouent sur la porte de leurs écuries et de leurs étables.

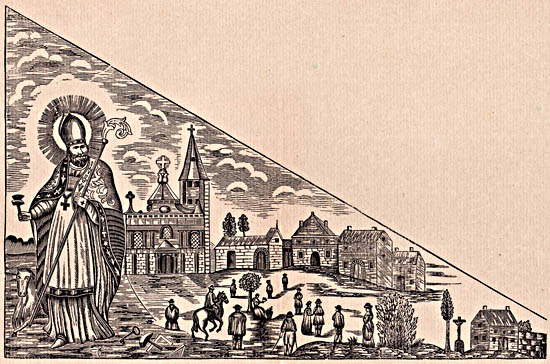

Nous donnons à la planche X une reproduction de ce drapelet qui, depuis plus d'un siècle, se vend dans la paroisse. Il est tiré d'après le cliché d'alors, un cliché sur bois, que son possesseur, M. Aug. Franck, de la paroisse, a mis très aimablement à ma disposition. Ce cliché a toujours été la propriété de cette famille et c'est à celle-ci, du reste, que la Fabrique commandait ces images, ainsi que les factures des années 1818 et suivantes en font foi (232).

Le quatrième dimanche de juin, les campagnards viennent isolément honorer St Eloi dans notre église. Il faut croire que cette tradition date, elle aussi, des premières années du siècle dernier, car à la messe de onze heures ce jour-là, et sans que l'on publie d'avis, les maquignons des environs de Liège, ceux de la Hesbaye, notamment, viennent en grand nombre vénérer leur patron et savent déposer dans son tronc une obole parfois royale (233).

Statue de St-Julien. Elle se trouve dans une chapelle attenante à l'église, chapelle située dans la rue d'Amercoeur.

Cette statue, haute de 1 m. 50, est en chêne massif et date de la fin du XVe siècle. Elle était polychromée mais elle a été dérochée en 1908 (234).

Dans une étude bien documentée sur St Julien, publiée en 1902 par feu l'abbé Deshayes, qui était aumônier des Soeurs de l'Espérance à Liège, je trouve cette intéressante description (235).

« La tête, coiffée d'un chapeau à bord relevé, laisse descendre sur les épaules les touffes ondulées d'une abondante chevelure. Un surcot, fortement découpé sur le devant, permet de voir le haut de sa chemise à plis fins et réguliers. Il descend jusqu'aux genoux; une ceinture l'entoure à la taille, et ses amples manches sont serrées au poignet. Le Saint porte des chausses, et ses souliers sont élargis en forme de battoir. Le costume se complète par une cape, munie d'un collet rabattu; largement ouverte sur le devant, cette cape est retenue à la hauteur de la poitrine par un cordon garni de floches, mais descend librement par derrière jusqu'aux talons, protégeant le corps de ce côté, comme un manteau royal. Le bras gauche et la main ouverte supportent une élégante barquette, tandis que la main droite tient une rame, laquelle repose sur sa délicate chaussure. A voir les différentes parties du costume, et les signes iconographiques, on reconnait - dit un connaisseur - le noble bourgeois gentilhomme, tel que la sculpture le représentait à la fin du XVe siècle ».

Cette statue provient de l'ancien hospice St-Julien qui était situé rue Entre Deux Ponts et qui a été supprimé lors de la Révolution française.

Transportée en 1814 dans l'église de St-Nicolas, elle fut confiée en 1860 aux Carmes déchaussés qui desservaient, à cette époque, la chapelle de Cornillon.

En 1870, à la demande de ces religieux qui allaient s'établir à Chèvremont, la statue fut transportée dans notre église. En 1889, elle fut transférée dans une petite chapelle adossée au choeur et construite spécialement pour la recevoir. C'est là qu'on l'y vénère actuellement (236).

Au pays de Liège, St Julien est surtout invoqué contre les convulsions des enfants. Le peuple de Tilleur, de Montegnée et des localités avoisinantes a, pour ce saint, une grande vénération. Les parents amènent leurs tout jeunes enfants; le prêtre le bénit puis fait la lecture de l'évangile de St Jean. L'été, ce pèlerinage est très fréquenté (mais par des pèlerins isolés), le dimanche principalement.

CHAPITRE XVI.

Les Tableaux

« De même qu'en Wallonie on parle français,

les peintres liégeois inclinent par la sobriété et la science du dessin, vers l'école française ».

J. HELBIG.

Notre église possède sept tableaux. Six sont sur toile, le septième est sur bois. Sans être des chefs-d'oeuvre, tous cependant ont droit à une mention.

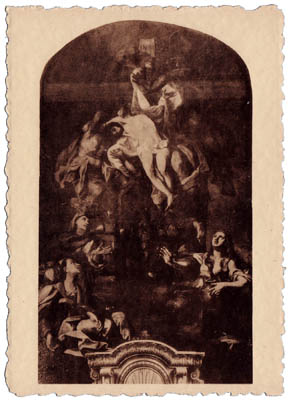

1° La « Descente de Croix » de Plumier (237), que nous avons déjà signalée. Cette toile, haute de 4 m. 34 et large de 2 m. 31, date de 1718.

Feu J. Helbig, dans son livre « La Peinture au Pays de Liège et sur les bords de la Meuse » en donne la description suivante:

« Au centre de la composition, le corps du Sauveur est descendu de l'instrument de la passion par plusieurs hommes robustes, dont les chairs jaunes et cuivrées contrastent vivement avec la blancheur du corps du Christ. A droite du tableau, la Vierge Marie est couchée sur le sol, entourée des saintes femmes suivant du regard le divin supplicié. Du côté opposé, Sainte Madeleine, aux formes athlétiques et les cheveux épars, tient le vase à parfums.

Ce tableau est d'une couleur assez vigoureuse, plus brillante que vraie; les oppositions sont un peu heurtées, et, malgré la brosse large et facile de Plumier que l'on y retrouve avec toutes ses qualités, l'ensemble est inférieur au tableau précédent (238).

Les figures sont de grandeur naturelle. Cette toile, qui a subi des retouches, est dans un état déplorable. Elle est signée: Plumier inv. et p. 1718 » (239).

Cette toile, que Plumier avait peinte expressément pour le maître-autel de St-Remacle, avait été enlevée en 1794 par les armées françaises, et transportée dans leur pays. En 1815, à la chute de Napoléon, elle a été restituée à notre Fabrique.

Ce tableau a été rentoilé et restauré en 1914 par M. Edm. Couvreux, artiste peintre à Liege (240).

2° « La Fuite en Egypte » par Bahys.

3° « Le Christ mis au tombeau » par Bahys.

Dans le choeur, à gauche, une toile représentant la « Fuite en Egypte ». Ce tableau du peintre liégeois Théod. Bahys est daté de 1673. A droite et lui faisant pendant « Le Christ mis au tombeau», du même artiste.

Ces toiles ont, toutes deux, 1 m. 60 de hauteur et 2 mètres de largeur. Elles sont loin de valoir, comme peinture, l'oeuvre de Plumier.

Examinons, en effet, «La Fuite en Egypte «. La disposition peu heureuse des personnages, l'âne vu de face, l'ange de droite qui a un air plutôt étrange, font que cette toile manque d'ordre et de perspective. Nous préférons à cette peinture l'autre tableau du même auteur, « Le Christ mis au tombeau ». Cette toile sans être d'une supériorité extraordinaire vaut mieux au point de vue de la composition. Le Christ et la Vierge ont l'expression habituelle mais l'une des saintes femmes a - et c'est dommage - une physionomie empruntée. A gauche, soutenant la tête du Christ, est agenouillé Joseph d'Arimathie. On conviendra que ses traits sont plutôt flous. Cependant, les personnes de l'arrière-plan sont assez bien groupées.

Ces deux tableaux proviennent très vraisemblablement de la précédente église. Ils ont été convenablement restaurés en 1923.

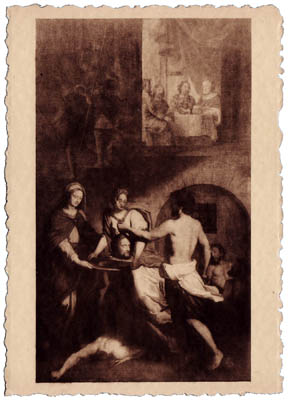

4° « La Décollation de St Jean-Baptiste » par Fisen (241), (haut. 2 m. 50; iarg. 1 m. 40).

Cette toile d'une bonne exécution date de 1720. Elle avait été commandée au peintre Fisen par le Curé de Magnery lui-même pour orner l'autel de la fondation des Saints Jean-Baptiste et Jean l'Evangéliste (242). Ce tableau est actuellement appendu dans la « fausse » fenêtre de la nef droite.

Il est malheureux de constater qu'il a subi jadis de grossières retouches. Notre Fabrique se propose de le faire rentoiler et restaurer.

Description:

Le corps de St Jean, décapité, gît à terre. Le bras gauche est étendu en avant, le bras droit est replié. Par le cou s'échappe le sang en abondance. Deux femmes tiennent un bassin dans lequel le bourreau, les jambes et le torse nus, dépose la tête du martyr. L'exécuteur porte le fourreau au côté et tient l'épée de la main droite. Cette scène se passe dans une prison. Deux compagnons d'infortune du saint, assis, à demi nus et les mains garrotées, contemplent cette scène d'horreur. Dans le haut du tableau, à la gauche du spectateur, la salle du festin. On n'aperçoit que quatre convives, quatre hommes, notamment Hérode la tête ceinte du diadème. Deux soldats descendent précipitamment l'escalier du palais pour aller exécuter l'ordre de leur maître.

Au bas de cette toile, à droite, dans un ovale, se remarque le blason du Curé de Magnery « d'azur au lion d'or » puis, sous ces armoiries, l'inscription suivante:

MATHIAS DE MAGNERY

HVIVS ECCLESIAE PASTOR

NEC NON HVIVS ALTARIS RECT (rector)

ANNO 1720. (243)

et à gauche:

E. FISEN IN IT ET PINXIT (244).

5° Une copie ancienne (et de plus petites dimensions que l'original) de la « Descente de Croix » de Rubens. Cette toile, qui se trouve dans le fond de l'église à droite, n'est ni signée, ni datée. Elle a 2 m. 05 de hauteur et 1 m. 45 de largeur.

Certaines parties de ce tableau sont assez fidèlement reproduites tant au point de vue coloris qu'au point de vue expression.

Cette toile ornait très probablement, jadis, l'autel de la fondation de la Ste Croix, devenu - il y a de nombreuses années déjà - celui de St Roch (245).

6° « St Bruno en prière ». D'un peintre inconnu. Cette toile, haute de 1 m. 75 et large de 1 m. 20 est placée dans la nef de St-Roch, près du parvis.

Transcrivons, tout d'abord, une note du Curé Laoureux (1828-1865) relative à ce tableau (246).

« Le portrait de St Bruno, de grandeur naturelle, peint sur toile, tableau placé dans le fond de cette église, près de la porte du clocher (247), m'a été donné par M. Delvaux, ancien vicaire de l'établissement de Cornillon.

Ce tableau provient du monastère de la Chartreuse; il fut confié au dit M. Delvaux par le Père Directeur de la dite maison au moment où ils durent prendre la fuite pour l'arrivée des armées pendant la révolution française.

Les amateurs et connaisseurs le trouvent bon et l'attribuent à Bertholet.

Dans « les Délices du Pays de Liège » (248), à l'article de la désignation du Monastère de la Chartreuse, il est fait mention d'un portrait de St Bruno, très estimé par les amateurs. On présume que c'est celui-ci ».

Il est certain que cette toile provient de l'ancienne Chartreuse, cependant il y a tout lieu de supposer que ce tableau n'est pas celui de Bertholet.

Dans son remarquable ouvrage « La Peinture au Pays de Liège », à la page 261, Helbig écrit: « L'une des oeuvres les plus pures et les plus distinguées (de Bertholet Flémalle) doit avoir été le tableau qui se trouvait au couvent des Chartreux, près Liège, représentant St Bruno, dont la reproduction a été l'objet d'une des meilleures planches de Natalis (pl. XXIV) ».

Or, cette gravure de Natalis représente le saint à genoux, devant une espèce de sarcophage, adorant le St-Sacrement entouré d'anges.

Voici, maintenant, la description de la toile que possède notre église:

Le saint, peint en grandeur naturelle, revêtu de l'habit blanc de son ordre, est agenouillé sur le sol d'une grotte, les mains croisées sur la poitrine; la droite tient un crucifix et une branche de lys. Il lève les yeux vers le ciel dans une attitude de recueillement et d'humilité. St Bruno a le front dégarni de cheveux et son visage n'est pas fraîchement rasé. Sur le sol, à sa gauche, se voient une mitre et une croix. A la droite du visiteur, dans le dessous de la toile, par une anfractuosité, pénètre un rayon de lumière. Derrière le saint se trouve l'entrée de la grotte, laissant apercevoir le ciel gris et un massif de rochers.

Cette toile bien conservée n'a rien de très remarquable au point de vue artistique; néanmoins, ce tableau est, pour notre paroisse, un précieux souvenir. Le visage d'ascète du saint, son habit monastique, rappellent aux fervents du passé que, pendant plusieurs siècles, les pères chartreux, ordre contemplatif d'élite, ont été les proches voisins de notre église. Et l'esprit se reporte tout naturellement alors vers la colline de Cornillon, véritable montagne sainte de Liège, au flanc et au sommet de laquelle se sont succédés sans interruption presque, les Prémontré, les Augustins, les religieuses augustines qu'illustra Ste Julienne, puis les Chartreux dont leur église - la plus belle de leur ordre en Belgique - se profilait altière et magnifique au-dessus de notre territoire paroissial.

Aujourd'hui, le bas du vieux mont abrite des religieuses carmélites (249).

Dans le choeur, que connut Ste Julienne si l'on en croit la tradition, de cet endroit d'où a rayonné de par le monde la suave Fête-Dieu, ces recluses volontaires dédaignant les joies combien discutables du monde, passent dans le recueillement et la prière une vie toute débordante d'amour pour leur divin époux, tandis qu'au faîte de la montagne se penchent sur de pauvres vieux, malades ou infirmes, avec un dévouement et une modestie qu'il faut saluer très bas, les sympathiques « Petites Soeurs des Pauvres » (250), physionomies respectées et combien populaires dans notre laborieux quartier.

7° « L'Immaculée Conception ».

Ce tableau, d'un artiste inconnu, est peint sur bois de chêne (haut. 1 m. 20; larg. 1 m.). Il se trouve près de l'autel de St Roch.

Extrayons d'une petite brochure très fouillée (251) publiée en 1903 par feu l'abbé Deshayes, que nous avons déjà cité, les notes suivantes:

« Appréciation de M. J. Helbig; ... la peinture est de la première moitié du XVIIe siècle. L'artiste n'est pas un maître de premier ni de second ordre, mais il avait le sentiment religieux, et parait avoir été pénétré du sujet qu'il a représenté. Il parait avoir été guidé par un prêtre, probablement un religieux. La peinture a beaucoup souffert. Le panneau porte au revers des traces évidentes d'incendie. Liège, le 19 juillet 1903 ».

Appréciation du Révérend Frère Auguste (de l'Ecole St-Luc à Liège):

« La Vierge, debout dans une attitude à la fois digne et modeste, est vêtue d'une robe blanche et d'un manteau gris-bleu. Du pied droit elle foule le croissant; du pied gauche elle écrase la tête du serpent tentateur qui tient en gueule la pomme maudite.

Marie a la tête ceinte d'une couronne et entourée de 12 étoiles. Elle tient de la main gauche une fleur de lys, symbole de la virginité; son bras gauche porte l'enfant Jésus; celui-ci, vêtu d'une robe rouge, penche la tête et regarde le serpent qu'il frappe au front avec la hampe d'une croix. Ces figures, entourées d'une auréole à rayons flamboyants, occupent le centre du tableau et se détachent sur un ciel lumineux. A droite de la Vierge, le docteur Jean Scotus, en habit de franciscain, se tient à genoux, élevant son regard vers Marie; il tient dans la main droite une plume d'oie et repose la main gauche sur la poitrine. De sa bouche s'échappe une inscription latine: Dignare me Laudare Te Virgo Sacrata: (252) à ses pieds gît un livre ouvert et se lit cette autre inscription:

LE DOCTEUR SUBTIL J. SCOTUS AFFIRMANT LA CONCEPTION IMMACULÉE DE NOSTRE DAME ».

En face du docteur est agenouillée la Bienheureuse Béatrix. Elle porte une gorgerette blanche, un voile noir, une robe et un scapulaire blancs; un manteau en gris-bleu. Une étoile jaune orne son front, et un petit médaillon à l'effigie de Marie, sa poitrine. Près de sa bouche, on lit l'inscription suivante: « Tota Pulchra es Maria » et à ses pieds, cet autre texte:

B. BEATRIX DE LA MAISON ROIALLE DE PORTUGAL, PREMIÈRE RELIGIEUSE DE CEST ORDRE.

Le caractère de la peinture comme celui des sculptures du cadre font classer ce tableau dans la première moitié du XVIIe siècle.

L'état de conservation du panneau en chêne de la peinture et du cadre, partie en chêne, partie en bois plus tendre, confirme l'opinion que le tout appartient à cette époque. Une preuve est donnée par les nombreuses traces de brûlures s'apercevant au dos du tableau tant sur le panneau que sur le cadre. Ces brûlures datent certainement de l'incendie du monastère, du 12 août 1649. Encore peut-on signaler l'inscription: « Tota Pulchra Es Maria Et Macula Originalis Non Est in Te Tu Gloria Jerusalem Tu Laetitia Israel, Tu Honorificentia Populi Nostri » ( Vous êtes toute belle, ô Marie! La tache originelle n'est point en vous! Vous êtes la Gloire de Jérusalem La joie d'Israël L'Honneur de notre peuple). (253), qui se lit sur le bord intérieur du cadre et qui appartient à la même époque que les inscriptions signalées plus haut. - Liège, le 21 juillet 1903 ».

Ce qui rend cette oeuvre particulièrement intéressante, c'est qu'elle proclama, bien avant que le dogme de l'Immaculée Conception n'ait été défini, que la Vierge Marie est née sans tache. C'est donc encore notre paroisse, paroisse de la Fête-Dieu et paroisse où le culte de Notre-Dame a toujours été profondément enraciné, qui a possédé pendant des siècles et qui garde ce vieux tableau, affirmation de foi, mieux, d'amour intense, envers la Madone sans tache.

CHAPITRE XVII.

L'Argenterie

« Ainsi, depuis les ustensiles quotidiens jusqu'aux plus fines orfèvreries,

les métaux prenaient vie et forme sous les mains ingénieuses des ouvriers wallons. »

G. KURTH.

Notre église possédait, au XVIIIe siècle, quelques pièces d'argenterie:

10 chandeliers,

1 couronne que l'on posait sur le tabernacle à certains jours,

1 lampe de sanctuaire,

1 reliquaire,

plusieurs calices et ciboires (l'un ou l'autre existe encore),

1 boîte aux saintes huiles,

1 ostensoir (il existe encore) auquel étaient appendues des croix d'or et de diamant,

1 second ostensoir,

2 encensoirs; 1 « navicule »,

1 couronne pour la Ste Vierge (*)

1 couronne pour l'Enfant Jésus (*)

1 sceptre pour la Ste Vierge (*)

1 croix en diamants pour la Ste Vierge (*)

et, enfin, pièce de beaucoup la plus importante, « un devant d'autel en argent massif » (254).

Malheureusement, le Curé Olislagers vendait en 1794, pour 272 florins brabant, deux chandeliers à Berrière orfèvre en Neuvice, afin de pouvoir faire réparer les toits de l'église (255). Son successeur, l'abbé Grégoire liquidait à son tour, en 1800, chez Poussot, sur le Marché, à l'enseigne du « Marteau d'or »: deux des chandeliers, la lampe, 4 croix d'or de l'ostensoir et l'une de celles en diamant, la boîte aux saintes huiles, pour 437 florins, 13 sous, 2 liards. Le produit devait être employé à réparer les dégâts causés à l'église par la tempête de novembre 1800 (256).

Quelques années plus tard, en 1806, la Fabrique imitant ses pasteurs aliénait « comme n'étant d'aucun usage » les 6 autres chandeliers d'argent, afin - notamment - de faire construire de nouveaux bancs, réparer les anciens, rebadigeonner l'église (257) et refondre les cloches (258). L'orfèvre Hubart donna pour les 6 chandeliers, qui pesaient 140 onces 1/2, six cent et trente florins (259).

Après la Révolution, on considérait comme volés, un encensoir, une « remontrance », la couronne d'argent pour le tabernacle, la navicule, deux ciboires et deux calices (260). Qu'est devenu le devant d'autel en argent massif, dont on ne parle plus? Dérobé, peut-être, lui aussi en 1794 ou bien si soigneusement caché pendant la tourmente qu'il faudra la pioche des démolisseurs, traçant la place du nouveau temple, pour le remettre, enfin, au jour.

Quelques-uns des objets anciens existant encore:

1° Le Grand Ostensoir.

La pièce la plus précieuse de notre église est incontestablement son grand ostensoir, magnifique travail d'orfèvrerie, oeuvre liégeoise, qui - à maintes reprises - a figuré en excellente place dans des expositions d'art.

La dernière fois que ce joyau a été à l'honneur, ce fut en 1905, à cette grandiose Exposition de Liège, dans le féérique palais de l'Art Ancien, apothéose de ce que l'antique cité des Princes-Evêques avait conçu et créé de plus beau. Richesses clairsemées hélas! en regard de ce que - au cours des âges - les envahisseurs, les pillards ou les iconoclastes avaient méchamment ou stupidement anéanti!

Cet ostensoir est en argent fondu, repoussé, ciselé, gravé et doré. Le pied, oblong et octogone, est décoré de deux têtes d'anges. Sur la tige, en forme de balustre, se trouvent les attributs des Evangélistes.

Cette tige est surmontée d'un second balustre plus large orné de feuilles dans le dessous, de nuages et de têtes d'anges dans le dessus. Sur ces nuages s'épanouit un soleil accompagné de deux anges debout, tenant chacun dans la main un bijou orné de neuf diamants.

Sous chaque ange, se trouve une gerbe d'épis se terminant par des feuilles de vigne et des grappes de raisin. Ces deux gerbes ont la forme de cornets d'abondance. Le soleil est surmonté d'une sphère déprimée avec têtes d'anges dans le dessous, de feuilles sur le dessus. Un joyau, orné de neuf diamants, auquel pend une perle fine, est accroché à cette sphère. Reposant sur celle-ci se voient deux têtes d'anges supportant une très gracieuse couronne sous laquelle se balance l'image du St Esprit.

Sur le plus large des deux balustres dont nous venons de parler est suspendue une magnifique croix d'or décorée d'émaux blancs et bleus représentant, d'un côté, le Christ, de l'autre, la Vierge portant l'Enfant Jésus. A cette croix pendent plusieurs perles fines. Il manque quatre pendentifs à cet ostensoir. Ceux-ci figuraient la croix et étaient en or. Ils ont été vendus en 1800, avec une autre croix à petits diamants, appartenant aussi à cette « remontrance », sur le pied de 4 florins 5 sous l'once, pour 93 florins 43 (261).

Cet ostensoir a 0 m. 85 de hauteur. Sa sphère a 0 m. 35 de diamètre. Le pied oblong mesure 0 m. 31 x 0 m. 21. Sur ce pied, côté « dos» et de gauche à droite, sur une même ligne, se lit le poinçon de la Cité de Liège: le double aigle liégeois. La date suit: 1667 (le chiffre 1 est effacé) puis, immédiatement après ce chiffre, se voit le poinçon du Prince-Evêque Maximilien-Henri de Bavière.

2° Un calice en argent doré, uni, genre Renaissance. Hauteur: 0 m. 25.

Sur le rebord du pied, il y a notamment le poinçon du Prince-Evêque Jean-Théodore de Bavière et le double aigle liégeois avec, en dessous, la date: 1744.

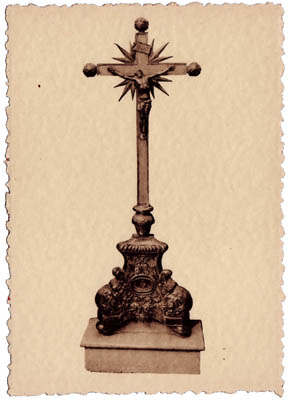

3° Un crucifix de la fin du règne de Louis XIV. (Haut. 1 m. 07, larg. 0 m. 39).

La croix et le socle qui la supporte sont en bois. Ils sont revêtus de feuilles d'argent. Le Christ est en cuivre doré. Au bas du socle, deux boules en argent doré, comme celles qui terminent les bras de la croix, ont disparu.

Sur la croix, dans le bas, se lit la date: 1719; cependant, sur le côté gauche, nous remarquons, comme poinçonnage, les armes du Prince-Evêque Joseph-Clément de Bavière et le double aigle de la cité avec, ici, la date: 1711.

Ce crucifix se trouve dans le choeur, sur la crédence de droite (côté épître). Le piédestal contient une relique de la vraie croix.

Il est très probable que cette oeuvre d'art ornait l'autel de la « Fondation de Bouxhemont» dite de « La Ste Croix » (262).

4° Bijoux anciens de la Ste Vierge.

Certains des bijoux de la Vierge ont été achetés dans le courant de l'année 1754. Des documents, que nous possédons, en témoignent. De plus, la couronne de l'Enfant Jésus, qui a fait l'objet de la même commande, porte, gravée à l'intérieur, sur un support transversal en cuivre, la date du « 28 juin 1754 ».

Il avait fallu l'autorisation expresse de l'archidiacre pour liquider les anciens joyaux et les remplacer par ceux actuellement existants.

Les deux couronnes, celle de la Vierge et celle de l'Enfant Jésus sont en argent doré. Sur leur côté « face » se voient trois pierres noires enrichies, celle du milieu d'une croix formée par six diamants, les deux autres d'un gros diamant. La hauteur de la couronne de l'Enfant Jésus est de 0 m. 15; son diamètre - pris à la base - de 0 m. 065.

Le Curé liquida une partie des anciens bijoux chez Mariotte, en Neuvice, et se procura le joyaux neufs chez l'orfèvre Murguet, sur Avroy (263).

De quelle façon naïve et partant charmante, le greffier de la « Confrairie » de la Ste Vierge (c'était cette confrérie qui s'était chargée de commander ces objets) libelle son livre de comptes: « une croix rajoutée », dit-il, « au monde du fils jesus ». C'est tout simplement délicieux (264).

Nous citerons enfin, pour être complets, quelques objets anciens en cuivre:

1° deux croix processionnelles recouvertes partiellement de feuilles d'argent. Les feuilles de l'une d'elles sont gravées. On distingue au dos de celle-ci, à l'intersection de ses bras, une vierge, haute de 0 m. 07, portant l'Enfant Jésus. D'après des connaisseurs, ce travail daterait de 1628;

2° une lanterne d'administration, de forme ronde (diamètre 0 m. 20; hauteur, anneau compris: 0 m. 42). Cette lanterne aurait été achetée, en janvier 1795, pour 5 florins, 16 sous, 2 liards par le Curé Olisiagers (265)

3° un carillon de 1777 (diamètre 0 m. 20). Il possède quatre clochettes et porte l'inscription « Santus (266) Martinus anno 1777 ».

Voici terminée la nomenclature, combien modeste, des objets « anciens » de notre église. Catalogue de pauvres gens mais qui prouve que, même chez ces pauvres gens-là, on faisait l'impossible pour doter décemment la maison du bon Dieu, cette maison de prière et de paix, qu'en ces temps de foi généreuse la communauté des paroissiens aimait de toute son âme.

Le somptueux ostensoir aura dû coûter quelques sonnants écus d'or; l'on se sera surpasse, ce jour-là, comme il convenait du reste, dans la paroisse d'où étaient parties, théories triomphales, à travers la chrétienté tout entière, ces vivantes processions du St Sacrement si fraîches et si chatoyantes de couleurs.

Acculée par la misère, la Fabrique a dû parfois, jadis, aliéner quelques-uns de ses chers souvenirs mais, cependant, elle a su religieusement conserver la plus grande partie de son humble patrimoine. Elle en a eu d'autant plus de mérite qu'il a fallu, maintes fois, les sauver ces objets, lorsqu'arrivaient, flux et reflux incessants, dans notre paroisse indéfendable, des étrangers pillards, avides de butin et de trophées.

Aujourd'hui - mieux que jadis encore, s'il est possible - gardons pieusement ces belles et saintes reliques.

CHAPITRE XVIII.

Les Cloches

« Dans le Ciel grand ouvert les belles ondes de musique s'envolaient ».

R. BAZIN.

Elles aussi, toutes trois, appartiennent au passé. N'éparpillent-elles pas, depuis nombre d'années déjà, sur la paroisse, leurs notes graves ou gaies?

Aux grandes fêtes, vous aimez à entendre leur branle-bas conviant à la prière et à la joie ceux d'un même clocher. Aux jours de deuil, leur glas mélancolique pleure nos chers disparus et dans les Sons graves, alors, qu'elles laissent tomber sur la paroisse attristée, elles semblent dire: Prières que nos sanglots! Affirmation même d'un au-delà! »

En août 1914, alarmées, elles sonnent éperdument le tocsin (267) et le son puissant et fier de leur airain semblait être, en ces journées tragiques, un « garde à vous » plein d'espérance. Traditionalistes, elles conviaient - tout comme elles l'avaient fait si souvent autrefois, pour les mêmes horreurs - les habitants du « faubourg » à la prière et à de patriotiques devoirs. Elles sonnaient encore nos chères cloches de St-Remacle quand, montant en hâte, dans les journées de fièvre du 3 août 1914, nos vaillants, soldats passaient en rangs enthousiastes et serrés près du vieux clocher qui, en ces jours-la, prenait toute sa symbolique signification.

La voix de nos cloches était le dernier salut qu'adressait à tant de ceux qui partaient pour ne jamais revenir, hélas! Liège, la Cité Ardente.

Elles se sont tues devant l'envahisseur puis l'allemand, ce bandit des grands-routes du monde, a violé - comme il violait toutes choses - leur demeure de pierre. Pour lui, fi de notre vieux dicton « Pauvre homme en sa maison est roi ». Nos reîtres; se disposaient à prendre leur âme d'airain mais l'armistice libérateur se leva, vengeant bien des outrages. Aussi quand, vaincues, les hordes d'Attila repassaient en Amercœur, s'enfuyant vers le Rhin, c'est à toute volée que nos cloches lançaient dans le ciel libéré leurs notes éclatantes et triomphales. Depuis, amies fidèles toujours, elles ont repris leur douce et sainte mission, annonçant la prière, les deuils ou les joies. Et quand je les écoute, égrenant sur le vieux faubourg - redevenu paisible - leurs sons argentins, ces strophes si vibrantes du poète Botrel, le barde de tant de belles et nobles choses, me reviennent à la mémoire:

Dans le creux de vos nids de pierre

Géantes fauvettes d'airain

Gazouillez la tendre prière

Si consolante au coeur chagrin.

Fredonnez à nos épousailles

Vos chants d'amour mélodieux

Sanglotez à nos funérailles

Le glas des terrestres adieux.

Vibrez sur la Ville et la Plaine

Sur les faubourgs et les sillons

Etouffez tous les cris de haine

Sous vos fraternels carillons.

La tour a dû jadis renfermer 4 cloches. La plus petite d'entre elles était placée quelques mètres au-dessus des trois autres, un peu sur le côté, devant un abat-son existant encore actuellement. Les entailles dans lesquelles reposaient les coussinets de cette cloche sont très visibles.

Aujourd'hui, il reste trois cloches qui sont en excellent état. La plus grande a été refondue, en juin 1806, par la veuve L. Chaudoir (268). Cette cloche pèse 1448 livres, donne le « fa » et porte les inscriptions:

ORA PRO NOBIS SANCTE HUBERTE

AD MELIOREM CONSENSUM REDUCEBAR

SUB GALESTINO PRELATO

CAROLUS JOIRIS MEA FECIT

1738(269).

Son diamètre est de 1 m. 10 environ et sa hauteur est approximativement de 1 m. 25. Un bas-relief, dont le contour reproduit des rayons formant un ovale, est absolument indéchiffrable. Un des marteaux de l'horloge - ce marteau pèse 25 livres - frappe aux heures la cloche en question.

La deuxième cloche a été refondue, elle aussi, en 1806, par cette même dame Chaudoir. Elle pèse 614 livres, rend le « la bémol » et porte comme inscriptions:

CHAUDOIR LE0DII 1769

RESTAURATA 7 JULII 1769 (270).

Elle a 0 m. 95 de diamètre et comme hauteur 1 m. 15 environ.

Il est à remarquer que le fondeur a reproduit sur les « nouvelles » cloches les anciennes inscriptions ainsi que les anciennes dates. Les deux vieilles cloches que reprenait la Veuve Chaudoir étaient ou un peu plus grandes ou un peu plus lourdes. Elles pesaient ensemble, net, 2435 livres.

L'une des cloches nouvellement fournies, s'étant soudain fêlée (271), a été refondue trois ans plus tard, en 1809, par un appelé Vandengheyve de Louvain. Il est regrettable de constater que, pour faire face à cette commande, la Fabrique d'Eglise se soit vue contrainte de liquider certains de ses objets d'argenterie (272).

La troisième cloche - la plus petite - date de 1830. Elle donne le « si bémol », « afin d'être en harmonie avec les deux autres » (273). Elle porte, en bas-relief, la statue de St Remacle avec, en-dessous, les mots « St Remacle » et ces autres inscriptions françaises:

FONDUE PAR LES FRÈRES ET NEVEU

GAULARD A LOUVAIN

ROMAIN S/M. - HAUTE-MARNE

1830.

Cependant, le devis pour la refonte de cette cloche est signé par Alexandre Gaulard, fondeur à Tongres ainsi, du reste, que les quittances (274).

Nous ignorons quel est son poids. Cette cloche mesure 0 m. 85 de diamètre et a 1 m. 15 de hauteur environ. Le second marteau de l'horloge la frappe à chaque demi-heure.

Sous la République Française, écrit le Chanoine Dans (275), l'usage des cloches pour un service religieux, fut prohibé dès le 13 octobre 1797. En outre, le Gouvernement considérant les cloches comme inutiles, céda celles des églises paroissiales à la de Lannoy en paiement de ses fournitures à l'armée, à raison de 10 sous la livre. Un mois plus tard, on commença à mettre cet arrêté à exécution.

« Aux mois d'août et de septembre 1799 », continue Daris, « Sébastien Collard descendit et transporta dans l'enceinte du palais les cloches d'autres églises de Liège; à savoir deux de St-Remacle-au-Pont » (276).

Toutes ces cloches étaient destinées au Creusot où on les convertissait en canons. Cependant, l'on peut se demander si celles de St-Remacle, bien que transportées au Palais, ont été expédiées en France. J'incline pour la négative, car une facture de 1806, signée par la Veuve Chaudoir elle-même, stipule formellement qu'elle a repris deux vieilles cloches, à St-Remacle (277).

Sous l'Empire, un arrêté approuvé le 30 novembre 1812 et signé par le Préfet du Département de l'Ourthe, alors le Baron de Micoud, règlementait avec minutie les sonneries de cloches (278).

Pendant la violente épidémie de choléra qui ravageait notre cité, en 1849, le Bourgmestre Piercot envoya aux curés de la Ville une lettre (279) où il les conviait à réduire autant que possible les sonneries pour les morts, afin de ne pas trop impressionner la population. On ne pouvait, certes, que se rallier à ce sage conseil.

En 1918, les allemands se présentèrent à différentes reprises à St-Remacle pour réquisitionner tant les cloches que les tuyaux (280) des orgues. A chacune de leurs visites, M. le Curé Jacob et M. N. Debraz, sacristain, refusèrent de leur livrer les clés. C'était d'un patriotisme bien compris.

Voici la relation de la troisième tentative de l'occupant, relation que j'ai consignée, alors, dans l'un de nos registres (281):

« 12-4-1918: Un officier, un sous-officier et deux soldats allemands se sont présentés ce vendredi à 9 heures du matin (heure belge) à la maison vicariale. Ils se sont dirigés, immédiatement, vers une porte, enclouée depuis nombre d'années, donnant dans le couloir de la tour. Quelqu'un a dû attirer leur attention sur ce point. Ils ont forcé cette porte. Personne ne les a accompagnés dans leur visite de la tour qui a duré 20 minutes environ. Il y avait quelques curieux en face de l'église et quelques paroissiens silencieux mais indignés. Nos ennemis ont ensuite essayé, mais vainement, d'ouvrir la porte de l'église, sans la crocheter cependant. A 11 h. 30, pendant le catéchisme donné aux fillettes par les Dames de l'Instruction Chrétienne, cette équipe est revenue et l'église étant ouverte, ils y ont pénétré. Les allemands ont fait sortir les Dames et les enfants puis ont crocheté la porte du jubé. Ils se sont ensuite rendus chez le sacristain et lui ont demandé si les tuyaux des orgues étaient en étain ou en plomb. M. Debraz a répondu qu'il l'ignorait ».

Mais la formidable et irrésistible pression des armées alliées, sur les rangs desquelles planait, enfin, la victoire, vint briser dans son titanesque et commun effort, la trop fameuse ligne d'Hindenburg. L'Allemagne, pressentant l'irréparable désastre, était à genoux, à la merci du vainqueur.

Les Germains n'eurent pas nos cloches. Regagnant, à marches forcées, leur « Rheinland », ils devaient même être impuissants à faire taire ces grandes voix d'airain clamant la victoire, alors que les cloches de leur empire écroulé restaient muettes de déshonneur.

CHAPITRE XIX.

L'Horloge de la Tour

« Fugit irreparabile tempus » (282).

VIRGILE.

L'horloge a été construite en 1798 par un appelé Jacques Lejeune habitant au Pont St-Julien et elle a été installée dans le clocher, en cette même année. Elle a coûté 500 florins brabant Liège.

Solide et bien ajustée, elle a accompli sa mission, sans le moindre arrêt, pendant plus d'un siècle. Ce n'est, en effet, que, peu avant la guerre, en avril 1914, qu'il a fallu pour la toute première fois en réexaminer les rouages. Ceux-ci, en excellent cuivre, ont été retournés et cette simple opération assure de nouveau à l'horloge un mouvement parfait. Cependant, par suite de la rupture du contrepoids en 1921 - qui, dans sa chute de plus de 15 mètres, a même traversé les deux planchers de la tour - l'horloge est aujourd'hui muette, mais elle reprendra sous peu, espérons-le, sa vigilante mission.

Puisse encore, chers habitants de St-Remacle, le vieux cadran de notre vieux clocher marquer, nombreuses, pour chacun de nous, pour nos familles comme pour la paroisse, des heures calmes, des heures saintes, des heures douces.

Que jamais plus, l'antique horloge ne sonne - glas désespérant - les heures tragiques de la guerre et d'une occupation étrangère, mais qu'au contraire le battement de son vieux coeur rappelle sans cesse, dans la paroisse désormais paisible, que toutes les heures de l'existence sont sereines dans l'accomplissement journalier du devoir.

Après avoir négocié la commande, la Fabrique d'église fit acter, par devant notaire, les droits et les obligations de chacune des parties: fourniseur et acheteur. Je donnerai quelques extraits de ce curieux document (283). Le lecteur pourra constater de la sorte quel soin l'on prenait, dans le temps jadis, dès qu'il s'agissait de faire un travail d'une certaine importance.

Les ouvriers de 1798 avaient été membres - généralement du moins - de ces corporations réputées (284) qui n'acceptaient dans leur sein que des artisans d'élite.

La Révolution, dans son souffle d'indépendance, impétueux et ardent, était venue brutalement dissoudre ces groupements auxquels l'Art - l'Art tout court - devait tant de merveilles.

Notre Cité, qui avait ses 32 « bons métiers », peut être fière du renom que l'ouvrier liégeois avait conquis, même chez l'étranger, pour son intelligence et sa ténacité et il est agréable de constater que leurs descendants d'aujourd'hui restent dignes de cet intéressant passé.

Le 4 mai 1798, Lejeune recevait un acompte de 300 florins, mais, conformément à l'acte que j'ai cité plus haut, le solde ne devait lui être versé qu'un an après l'installation de cette horloge dans le clocher. En outre, le premier versement de 300 florins ne pouvait être effectué avant que des experts en horlogerie ne se soient rendu compte, quinze jours après le placement de l'horloge, de l'excellence du travail.

Nos pères, nous le reconnaîtrons, agissaient certes avec une prudente circonspection!

Signalons enfin, en terminant ce chapitre, que le Curé était autorisé à prélever sur les fonds délaissés par le prince-évêque George-Louis la somme indispensable au paiement de cette commande.

CHAPITRE XX.

L'Ancien Cimetière

« ... Autrefois, même dans les villes, on enterrait les morts près des églises ».

Aug. HOCK.

Jadis, chaque église paroissiale possédait un cimetière. Avant 1782, la paroisse St-Remacle était même dotée de deux cimetières lesquels étaient séparés par la ruelle de l'Aîte (285) devenue depuis le 6 mars 1863 - et après avoir subi des agrandissements et de profondes transformations (286) - la rue St-Remacle. Un seul de ces cimetières étant utilisé au XVIIIe siècle, l'autre fut réuni à cette époque au jardin du presbytère (287).

Le premier de ces cimetières se trouvait sur l'emplacement actuel du jardin vicarial puis contournait complètement l'église (288). Le second était situé dans le vaste terrain où, en 1896, ont été édifiées cinq maisons appartenant, aujourd'hui encore, à la Fabrique. La partie du cimetière la plus reculée, somme toute - si l'on tient compte die ce que l'entrée était à proximité de a tour de l'église - se trouvait le long du vieux mur de la rue d'Amercœur.

Cette partie du cimetière était dénommée « Cimetière des Noyés », probablement parce qu'autrefois l'on enterrait dans ce terrain les cadavres d'inconnus que l'on repêchait dans l'Ourthe, près du Pont d'Amercœur (289).

A l'exception d'une croix (290) en pierres de taille, sans date ni inscription, encastrée dans l'un des murs du jardin du vicariat, il ne reste aucun vestige de ce cimetière (291).

Nous pourrions demander aux archives de nous citer les noms de quelques-uns de ces paroissiens de St-Remacle dont la poussière oubliée, dispersée, profanée allais-je dire, est pour nous une si éloquente leçon, mais le chapitre suivant « L'Ossuaire » et celui des « Registres Paroissiaux » nous donneront amplement l'occasion de remuer (que l'homme est donc peu de chose!) ce qui reste de nombreuses générations qui nous ont précédés... une infime pincée de cendres...!

Bornons-nous à reproduire ici une seule inscription d'un registre des défunts: (292)

II est gravé sur une croix de pierre dans le cimetière proche la maison pastorale, ainsi qu'il suit:

ici reposent Nicolas L'enfant dit Bernimolin et Marie Deleuze son espeuse qui trépassèrent, elle le 4 décembre 1636 et lui le 14 de febvrier 1647 »

Le Cimetière de St-Remacle, tout comme les cimetières des autres paroisses de Liège, a été désaffecté au commencement du siècle dernier. Une note manuscrite du chroniqueur liégeois Mouhin qui, nous le savons, vivait à cette époque, en fait foi (293). Le cimetière des « Noyés », à l'exception de la parcelle où l'on a élevé la chapelle de St-Julien, est affermé depuis 1815 (294).

Rappelons que jusqu'à la fin du règne des Princes-Evêques, c'est dans le cimetière que s'assemblaient les paroissiens ou des délégations de ceux-ci, lorsqu'il s'agissait de tenir certaines réunions publiques, prévues par les statuts archidiaconaux.

Le Curé annonçait, soit par affiche placée à la porte de l'église, soit au prône, qu'une assemblée aurait lieu; un « crieur » public circulait dans la paroisse et, au jour fixé, le tocsin réunissait les « manants sur le cimetière » (295).

Une curieuse requête! Nous sommes en 1799. La révolution de 89 a apporté, en vent de tempête, dans nos moeurs patriarcales, les larges idées de liberté d'opinions.

Malgré ces nouvelles doctrines, les traditions chrétiennes étaient encore, chez nous, profondément enracinées dans la plupart des coeurs. Aussi, le geste tant imprévu qu'impie, dont nous allons parler, fut-il, dans notre vieille paroisse, respectueuse malgré tout du passé, un sujet d'étonnement et de scandale.

Un habitant de Grivegnée - paroissien serait trop dire - mourait après avoir refusé les secours de la religion et ses fils faisaient enterrer le corps dans une prairie située à proximité de leur demeure. C'était, dans sa simplicité farouche, un enterrement civil, le premier dans notre paroisse! (296)

Cependant, d'autres membres de la famille, émus d'une telle audace, retirèrent le corps de cet endroit profane et le déposèrent dans l'église (la chapelle de Grivegnée, probablement) en attendant que les autorités religieuses aient statué quant à ce cas pour le moins extraordinaire.

Le Vicaire Général répondit à l'abbé Grégoire qu'il fallait enterrer le défunt dans la partie du cimetière où l'on enterrait les enfants morts sans avoir reçu le baptême.

La souscrite supplique (297) est au sujet d'un nommé guilleaume D... veuve de marie anne R... mort le 16 décembre 1799 en lieu dit tombai Lez grifnée sans donner aucun signe de catholicité puisque après que je me suis présenté plusieurs fois, sans y être appelé il a été sourd aux avis que je lui ai donné pour l'engager a recevoir les sacrements de l'église, qui pendant sa vie et surtout les derniers années Il ne cessoit de vomir des injures contre les prêtres et se moquer de ceux qu'il voioit remplir les devoirs de la religion, il avoit recommandé à ses deux fils aussi irreligieux que lui de l'enterrer dans son jardin ».

Monseigneur le très Révérend grand

Vicaire du Diocèse de Liège.

« Le sousigné expose que le nommé G... D... vient de mourir dans sa paroisse, mais, quoique baptisé et instruit dans son enfance dans la religion catholique, il a refusé à l'article de la mort de recevoir aucun sacrement, malgré les sollicitations que je lui ai fais a différentes reprises pour l'engager a cela, de plus ses deux fils l'ont fait enterrer dans une prairie au grand scandale des catholiques, mais des neveux et autres parents vraiment catholiques ayant horreur d'un tel procédé, l'ont retiré, et l'on fait déposer dans l'église pour l'y enterrer, j'ai recours à votre Seigneurie afin quelle daigne me faire connoitre, si je puis l'enterrer dans l'église avec les cérémonies attachées au culte catholique.

Quoi faisant

les très huble et soumis serviteur

j: gregoire Curé de St-Remacle au pont.

étoit écrit, sepeliatur in loco in quo sepeliuntur parvuli decedentes sine baptismo leodii hac 18 Xbris 1799 (298).

H: Rougrave vicarius generalis.»

Terminons ce sombre chapitre en publiant une lettre (299) d'un très grand bon sens, adressée en juin 1817, aux fidèles du diocèse de Liège par le Vicaire Général Barret concernant des repas, - des festins plutôt - que, dans toutes les classes de la Société, chez nous, en Wallonie, l'on donnait après les enterrements.

Le vicaire général, dans un langage clair et digne, rappelle qu'en 1613 déjà, qu'en 1729 ensuite, des voix autorisées avaient protesté, mais vainement, contre une aussi pernicieuse pratique. Or, rien n'est si difficile à déraciner que les coutumes ancestrales - même et surtout, peut-être - lorsqu'elles sont funestes. En effet, dans certaines régions du diocèse et dans certaines classes de la société, ces abus n'existent-ils pas encore de nos jours!

« Jean Arnold Barrett,

Vicaire - General - Capitulaire du Diocèse de Liège, le Siège vacant.

A Messieurs les Curés et Desservans et aux Fidèles de ce Diocese, salut dans le Seigneur.

Nos Très-Chers Frères,

Des personnes respectables nous ont porté, à différentes époques, des plaintes amères sur un abus grave qui existe dans ce Diocèse, et particulièrement dans les Paroisses Rurales, où, à l'occasion des décès ou Services funèbres, on donne des repas somptueux dans la maison mortuaire ou dans la maison pastorale, et même quelquefois dans un cabaret. Cet abus vraiment intolérable, où les familles des défunts cherchent, par vanité et une folle ostentation, à se surpasser, ne sert qu'à scandaliser le peuple et à mettre le comble au malheur des enfans, qui perdant souvent leur unique et principal appui, se croient obligés, par un faux point d'honneur, à sacrifier leurs dernières ressources dans un repas excessif par la multiplicité et la variété des mets, et souvent scandaleusement prolongé dans la nuit.

Voulant efficacement extirper un abus aussi révoltant, qui a déjà été proscrit le 29 avril 1613 par le Prélat Albergati, Nonce Apostolique, en 1618 par un Synode Diocésain, et le 3 janvier 1729 par George-Louis, Prince-Evêque de Liège;

Nous ordonnons à Messieurs les Curés et Desservans, de faire à leurs Paroissiens respectifs, les exhortations les plus fortes et les plus énergiques, afin qu'ils s'abstiennent dorénavant, pour leur avantage spirituel et temporel et l'édification publique, de ces repas à l'occasion des obsèques, et afin que les personnes aisées donnent en aumônes ce qu'elles avoient destiné à un banquet; par ce moyen les pauvres seront secourus, les Fidèles seront édifiés, l'ame du défunt sera soulagée, et ce qui servoit d'aliment à l'intempérance et à la vanité, sera distribué par les mains de la charité.

Nous obtiendrons facilement cet heureux resultat, si Messieurs les Curés et Desservans joignent l'exemple à l'exhortation, et s'ils refusent, avec constance et fermeté, de prendre part à ces festins.

Les Ecclésiastiques et les parents invités aux Obsèques sauront sans doute se contenter d'un déjeuner après y avoir assisté et ne nous persuaderont jamais qu'ils sont obligés d'y attendre le dîner. Nous avons donc la plus grande confiance que nos chers coopérateurs nous seconderont de tous leurs moyens pour arracher cette ivraie, qui expose le clergé à une critique sévère, et qui nuit essentiellement au saint Ministère.

La Présente sera publiée au Prône, le Dimanche après sa réception.

Donné à Liège, le 10 juin 1817. »

CHAPITRE XXI.

L'Ossuaire (300)

Dans ce tombeau silencieux

Il n'est rien que nuit et poussière

Levons nos fronts, levons nos yeux;

L'âme est au ciel dans la lumière.

F. COPPÉE.

Puisqu'en ce moment, nous parlons tombeaux, laissez-moi vous conduire dans le vaste ossuaire se trouvant sous la nef principale de l'église, ossuaire dont la découverte remonte seulement au 5 juin 1918. Je vais vous en conter l'histoire.

En 1896, quand on construisit la chaufferie (301) de l'église, en creusant le trou pour la prise d'air qui se trouve près de l'autel de St-Roch, on découvrit un caniveau (G) ayant, à peu près, comme dimension, la largeur des pavés des nefs latérales. Ce conduit semblait se diriger vers le milieu du temple, dans la direction des caveaux (I) qui font face au banc de communion. On n'avait pu procéder à des recherches, faute de temps, et l'entrepreneur avait en outre négligé de repérer l'emplacement de ce caniveau.

A la réflexion, je pensai que ce mystérieux conduit, dont j'avais entendu parler quand j'étais collégien, pouvait bien avoir été une prise d'air pour quelque souterrain ou même pour quelque crypte. Il était intéressant d'être fixé à ce sujet et, d'accord avec M. l'Avocat Van Ormelingen, Président du Conseil de Fabrique et le Révérend M. Jacob, Curé de St-Remacle à cette époque, j'éventrai le vieux sol de l'église.

Aidé de M. Jean Gilson, entrepreneur, munis d'un long ruban d'acier, d'un marteau et d'un burin, nous avons eu la chance, dès la première fouille, de rencontrer, fil conducteur, le mystérieux caniveau. Quelques tâtonnements ensuite, à cause d'un pilier que ce petit conduit semblait contourner et nous acquerrions, enfin, la certitude qu'il y avait, tout au moins, sous le pavement de l'église, une très vaste cave. Que pouvait-elle contenir? Peut-être ce devant d'autel en argent massif (302) que l'église possédait et que l'on ne retrouve pas, soustrait en 1794 à la rage des Autrichiens ou à la cupidité de la populace? (303).

A. La dernière marche de l'escalier en pierre qui conduisait de l'église dans l'ossuaire. Sur cette marche repose, aujourd'hui, le mur en briques édifié à l'époque où cet ossuaire a été fermé définitivement. - B. Couloir (haut. 1m 45) par où l'on amenait les cercueils. - C. Première « chambre ». - D. Muraille percée d'une baie (E) séparant les deux « chambres ». C'est cette muraille qui est reproduite pl. XIV. - F. Deuxième « chambre ». - G. Bouche d'aérage. - H. Endroit où nous avons percé la voûte de l'ossuaire pour pénétrer dans celui-ci.

Troublante énigme; délicieuses minutes que ces minutes-là!

Nous redoublons d'ardeur puis, afin d'avoir un point de repère précis pour l'avenir, nous attaquons la voûte à l'emplacement exact où se trouve l'unique grande dalle gravée de l'église, non loin de la chaire de vérité (304).

Nous nous étions mis à la besogne à 8 heures du matin; à midi, la voûte était percée et, par l'ouverture de quelques centimètres de diamètre, nous découvrîmes soudain, dans le noir, groupées en tas, des boules qui semblaient énormes. Cette étrange et macabre vision nous disait assez qui hantait ce silencieux domaine.

Quelques jours plus tard, le 12 juin, après avoir agrandi la minuscule ouverture (H), nous descendions à une dizaine de curieux dans ce vaste tombeau (305).

Notre petit groupe se composait de M. le Curé Jacob, de M. l'Avocat E. Van Ormelingen auxquels s'étaient joints nos invités, M. Jamar, l'éminent architecte liégeois, membre de la Commission Royale des Monuments, M. le Docteur Bidlot (306), M. le Docteur Cambresier (307), membre du Conseil de Fabrique, M. le Vicaire D'Ans, M. l'Architecte André Bage, M. Jean Gilson, M. Roger Delarge et moi.

Combien modeste est cette nécropole paroissiale vieille de plus de deux cents ans!

Le souterrain - cintré - occupe tout le milieu de l'église. Il prend naissance à peu près vis-à-vis de la chaire de vérité et se termine au commencement du parvis.

Le cintre d'une épaisseur de 0 m. 24 est uniformément en briques mises sur champ et a environ deux mètres de hauteur à la clé de voûte. Je dis « environ », car le sol étant profondément bouleversé par les eaux d'infiltration et, indiscutablement aussi, par des fouilles antérieures, il est impossible de donner exactement cette dimension.

Les fondations sur lesquelles repose la voûte sont en moellons.

On n'aperçoit pas la trace de l'empattement des colonnes de l'église. Le souterrain, long de 16 mètres, y compris une baie (E) et un couloir (B) dont je vais parler, a 5 m. 20 de largeur (308).

Le cintre aboutit au Sud à un mur en pierres de grès, petites et régulières, mur parallèle au maître-autel et aux caveaux construits devant le banc de communion. A huit mètres de ce mur - et lui faisant face - nous découvrons une muraille en pierres de réemploi (D) de dimensions diverses, percée en son milieu d'une baie (E) rectangulaire (309).

Cette muraille divise, en deux pièces d'inégale grandeur, le souterrain en question. D'après M. l'architecte Jamar, ce mur est un vestige - important - des fondations de l'une des églises antérieures à l'église actuelle qui, alors - j'ai tenté de le démontrer au chapitre III du présent livre était construite perpendiculairement à la route d'Aix-la-Chapelle (le choeur orienté à l'Est). Ce mur est édifié dans le prolongement du mur Nord de la tour.

Nous remarquons, encastrée, dans le mur où se trouve la baie, deux pierres de sable de réemploi, dont l'une est de style gothique, bien sculptée. On se sera décidé, par raison d'économie très probablement, à laisser subsister cet ancien mur que l'on aura aisément approprié. La baie, en effet, irrégulièrement percée, a été égalisée à l'aide de briques. L'ouverture de cette baie n'est pas au niveau du sol actuel. Elle est distante de celui-ci d'environ 0 m. 30. Nous la franchissons et aboutissons dans la seconde partie (C) du souterrain, longue celle-ci de 5 m. 80. A son extrémité, vers l'angle de droite (nous tournons le dos au choeur) et en biais dans la direction du Nord-Est se trouve un couloir (B) peu profond et étroit (310).

Ce couloir a été bouché, de l'extérieur, par de la maçonnerie en briques derrière laquelle on a tassé de la terre ainsi que l'exploration l'a révélé; le « plafond » du couloir est formé par quelques pierres de grès d'assez larges dimensions. C'est par ce couloir, qui prenait naissance dans le temple même, près du parvis, mais dont l'on ne voit cependant aucune trace de l'intérieur de l'église et qui devait être vraisemblablement fermé par une porte très épaisse faisant office de plancher ou par une dalle facile à enlever, que l'on parvenait au souterrain. On y accédait par quelques marches dont la dernière (A) est nettement visible de l'intérieur du souterrain.

Nous sommes, ainsi que je l'ai dit plus haut, dans un vaste ossuaire et j'évalue à 150 environ le nombre de crânes qui s'y trouvent.

La terre, qui couvrait le sol, a été rejetée tant par les eaux d'infiltration que par des fouilles, tout le long de la courbure de la voûte, tant à gauche qu'à droite. Sur ces talus se remarquent plusieurs crevasses profondes et sinueuses creusées par les eaux. Dans cet ossuaire, il n'y a qu'un seul squelette entier. Il est dans la tranchée centrale de la première partie du souterrain. Partout ailleurs, les ossements gisent, pêle-mêle, en petits tas; les crânes eux-mêmes sont souvent groupés. On marche littéralement sur des débris d'ossements. Nous avons découvert aussi quelques planches de cercueils qui tombent en pièces dès qu'on les soulève.

On ne voit nulle part ni croix, ni statue, ni pierre tombale, ni inscription.

Le caniveau (G) dont j'ai parlé au commencement du présent chapitre, caniveau qui m'a mis sur la trace de l'ossuaire, était bien une bouche d'aérage qui aboutissait dans le cimetière (actuellement, le jardin vicarial) à quelques mètres du sol. Cette bouche était indispensable afin de permettre la ventilation de ce vaste tombeau où parfois l'on amenait de nouveaux corps (311). Le sol du caniveau n'est pas pavé. Il est friable mais très régulier. Les côtés et le dessus de ce conduit sont en pierres de grès, très régulières elles aussi. Ce caniveau est situé à 1 m. 70 environ du sol de l'ossuaire.

Après ces fouilles de 1918, j'ai poursuivi mon étude, alors inachevée, des archives de la Fabrique et j'ai remarqué dans les registres mortuaires - principalement ceux portant les n 25 et 27 (312) - nombre d'inscriptions rédigées comme suit:

« Fuit sepultus in templo ». - « Sepulta in medio templi ».

Aucun doute n'est donc possible. Ce sont bien des paroissiens de St-Remacle qui reposent dans l'immense tombeau (313).

D'après les statuts de l'archidiaconé du Condroz, en vigueur jadis dans notre paroisse, ainsi que nous le savons, le curé était seul qualifié pour autoriser l'inhumation d'un défunt « dans l'intérieur» de l'église (314).

Le registre n° 24 (315) qui a trait à des baptêmes mais qui contient cependant, à l'a toute dernière page, une inscription mortuaire - la seule - porte: « L'an 1775, le 7 du mois d'avril est décédé au fauxbourg henri Vivroux marit de Marie Joseph Blavier et enterré le huit dans l'église ».

Il semblerait résulter de ce texte que le cercueil était mis en terre et non déposé uniquement sur le sol. Du reste, en examinant celui-ci, on remarque qu'il est coupé sur sa longueur et dans son milieu, par deux tranchées distantes, chacune, de 0 m. 20 environ, destinées à recevoir des cercueils. Sur les côtés, des fosses longues de 1 m. 80 - chiffre approximatif - sont creusées (316) perpendiculairement à ces tranchées. De cette manière, l'on pouvait, sans trop de difficultés, déposer aussi des cercueils près de la courbure de la voûte.

Dans ce cimetière souterrain où l'on apportait, de temps à autre, une nouvelle dépouille, la bouche d'aérage eut été certainement insuffisante pour assainir ce tombeau rempli de corps en décomposition, si les cercueils n'eussent pas été tous recouverts d'une couche de terre. En outre, ne perdons pas de vue que les corps, jadis, étaient rarement placés dans un premier cercueil en plomb. Exclusivement construits en bois, les cercueils restaient donc, la plupart du moins, peu de temps hermétiquement clos.

C'est en octobre 1800 que je relève la toute dernière mention d'un défunt enterré dans l'église. Je ne veux pas toutefois conclure de là que cet enfant - il s'agit d'un enfant - soit le dernier paroissien de St-Remacle qui ait été déposé dans ce souterrain (317). Celui-ci aura, probablement, été définitivement fermé en 1802. Le maire de Liège, dans une circulaire (318) datée du 28 floréal, an X, défend, en effet, aux Curés - et ce, dans un but de salubrité publique - d'inhumer dorénavant dans les églises.

Le décret impérial du 23 prairial an XII (12 juin 1804) s'opposait lui, non seulement à ce que les inhumations se fassent dans les églises, mais même dans l'enceinte des villes. Toutefois, à St-Remacle, malgré cette défense, on enterre jusqu'en juin 1806, dans le cimetière avoisinant l'église. Ce n'est qu'après cette époque qu'il est question, dans nos registres, du cimetière de Robermont.

Le manque d'inscriptions dans l'ossuaire ne doit pas nous étonner. On a dû rappeler les noms de plusieurs des morts enterrés dans le souterrain, sur les pavés de l'allée centrale de l'église, mais la circulation incessante sur ces dalles séculaires aura fait disparaître impitoyablement les épitaphes.

|