Sceau de Notger

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

C'est un beau spectacle que présente le royaume d'Allemagne au Xe siècle. Sous la conduite d'une dynastie intelligente et active, il marche à pas de géant dans les voies de la civilisation. Ce siècle qui fut, pour d'autres pays, un siècle de fer, fut pour l'Allemagne, Leibniz l'a dit avec raison, un siècle d'or (1). Et déjà Sigebert de Gembloux, le plus grand chroniqueur du XIe siècle, proclamait heureux l'âge des Ottons.

La raison que Sigebert donne de son admiration pour cette époque est aussi celle qu'a reconnue l'histoire. Quand on cherche à se rendre compte des causes qui ont produit l'étonnante prospérité du royaume d'Allemagne à une époque où les pays voisins étaient plongés dans la nuit, on s'aperçoit bientôt que les souverains qui présidaient à ses destinées ont été admirablement servis. Une pléiade de grands évêques ont été, dans les provinces, les soutiens du trône et les intelligents collaborateurs des rois.

« D'illustres prélats et des hommes doués de sagesse restauraient l'État, rendaient la paix aux églises, restituaient à la religion sa pureté première. On pouvait constater, par les faits, la vérité de cet adage d'un philosophe, qu'heureux est l'État où les rois sont des sages, où les sages sont rois. Ce n'étaient pas des mercenaires, c'étaient de vrais pasteurs qui étaient assis alors sur les sièges épiscopaux » (2).

Ces paroles contiennent l'expression d'une vérité qui a frappé les historiens du XIXe siècle autant que les chroniqueurs du XIe. « Le clergé, écrit l'un d'eux, avait seul le sens de l'intérêt public, et seul lui avait montré un véritable dévouement (3). »

« Jamais, dit un autre, l'Allemagne n'a possédé un épiscopat à ce point distingué par l'intelligence, par la culture d'esprit et par les qualités morales (4).»

Et un troisième ajoute, presque dans les mêmes termes: « Jamais plus, par la suite, l'Eglise d'Allemagne ni aucune autre n'a pu se glorifier d'un épiscopat aussi riche en prélats pieux et zélés (5).

Si l'on veut contrôler ces affirmations générales, il est facile d'en constater la justesse. On peut dire que chaque siège épiscopal, pour ainsi dire, eut alors son grand homme, et parfois plus d'un. A leur tête, il faut mentionner leur modèle et leur maitre à tous, saint Brunon de Cologne, qui aura d'ailleurs un digne continuateur dans saint Héribert. A Trèves, nous rencontrons Henri et Egbert; à Mayence, il faut mentionner Guillaume et Willigis. Les suffragants sont dignes des métropolitains. Pour ne pas sortir de la Lotharingie, nous nommerons saint Ansfrid à Utrecht, Thierry à Metz, Wicfrid à Verdun, saint Gérard à Toul. Le reste de l'Allemagne n'est pas moins riche en prélats de haute sainteté et de première valeur comme chefs d'État; il suffit de citer saint Ulric à Augsbourg, saint Wolfgang à Ratisbonne, Reginald à Eichstaett, Piligrim à Passau, saint Bernward et saint Godehard à Hildesheim, saint Meinwerk à Paderborn. Tel est le sénat épiscopal au milieu duquel Notger, évêque de Liège, tient dignement sa place.

C'est l'oeuvre collective de ces hommes qui fait la beauté du règne des rois, leurs maîtres. Ceux-ci ont eu le mérite très grand de les deviner, de les mettre en valeur, de les sertir comme des joyaux, en quelque sorte. L'épiscopat allemand a levé, si je puis ainsi parler, dans l'atmosphère de paix et de quiétude que la forte épée des princes saxons a fait régner sur l'Allemagne. Le souffle printanier qui passe sur le jeune royaume ottonien ravive la sève du vieux tronc taillé et greffe par saint Boniface et par Charlemagne; une poussée de progrès se fait sentir dans tous les domaines; la vie intellectuelle, morale et matérielle reprend au sortir de la crise qui a secoué la civilisation du IXe siècle expirant.

Les évêques allemands sont donc dignes de la confiance de la royauté qui les appelle au partage de leur autorité temporelle. Les principautés ecclésiastiques naissent autour de leurs crosses, et ils sentent peser sur leurs épaules un double fardeau. On se tromperait beaucoup si l'on se persuadait que tous ont vu avec le même plaisir cet accroissement de leur responsabilité. Plus d'un en éprouva de la répugnance, et il en fut, comme Ulric d'Augsbourg, qui demandèrent à être soulagés. Il ne manquait pas d'esprits, au XIe siècle, qui blâmaient le cumul des attributions religieuses et politiques, et un écrivain quelque peu officiel a cru devoir répondre à leurs objections (6). Plus tard, il est vrai, on s'habitua à la nouveauté; les évèques s'accomodèrent de leur rôle de princes, et, plus d'une fois, le prince prima l'évêque au grand détriment de l'Église et de la religion.

Il n'en fut pas ainsi dans ce siècle d'or de la monarchie allemande. Les caractères du prince et du prélat se fondaient harmonieusement dans le même homme. Beaucoup d'évêques de ce temps ont été des saints; plusieurs ont l'auréole, beaucoup d'autres la méritent. Nous les connaissons surtout comme princes, parce que leur activité extérieure est celle qui a le plus frappé leurs contemporains. Mais quand on veut, guidé par les indications trop parcimonieuses des biographes, pénétrer dans l'intimité de ces hommes de gouvernement, on rencontre à la base de toute leur existence la conception chrétienne du but de la vie et des devoirs qu'elle impose à l'homme ici-bas.

Il est frappant de voir combien, la tâche civilisatrice se présentant la même partout, la carrière, l'activité de ces hommes sont identiques dans leurs grandes lignes. Tous agrandissent et protègent la propriété ecclésiastique, bâtissent et restaurent des églises, pourvoient aux besoins des pauvres par d'abondantes fondations charitables, ont au plus haut degré l'amour des études, multiplient les écoles et vont jusqu'à enseigner eux-mêmes, protègent les arts et parfois les cultivent. Tous font la guerre aux abus, soumettent les factieux, fortifient leurs villes, abattent les châteaux-forts des pillards ou en bâtissent d'autres pour les tenir en respect, ont la passion de la justice et sont zélés pour le service du roi. Leur souvenir s'imprime profondément dans la mémoire populaire; on leur fait des légendes pour ainsi dire dès leur vivant. Et, d'autre part, les écrivains s'emparent de leur vie, et la biographie épiscopale s'élève à la hauteur d'un genre littéraire.

Notger est une des figures à la fois les plus intéressantes et les moins connues de cette famille ecclésiastique. Il fut pour la dynastie des Ottons un agent fidèle aux jours de la prospérité, un conseiller sûr dans les moments de crise, un défenseur courageux aux heures mauvaises. Par lui, la monarchie allemande trouva pour un siècle, dans la principauté de Liège, son plus solide boulevard en Lotharingie.

Mais le rôle joué par Noter dans l'empire ne nous révèle qu'un aspect de sa physionomie. Il nous intéressera davantage encore si nous l'envisageons comme fondateur de l'état liégeois. Ici, il ne travaille pas en sous-ordre et, en quelque sorte, pour le compte d'autrui. Il est souverain; c'est son initiative que nous rencontrons partout, ce sont ses idées originales et civilisatrices qui trouvent leur expression dans cette ville qu'il crée, dans cet état dont la trame s'ourdit sous ses mains. La scène, sans doute, n'est pas si vaste que celle de l'Empire, mais l'intérêt n'est pas diminué par les proportions du cadre: il semble même que, pouvant plus facilement embrasser du regard le tableau, on le comprenne mieux et on l'admire davantage.

La difficulté, pour un livre qui veut faire revivre cette physionomie, c'est de fondre en une seule figure historique les traits du feudataire impérial et ceux du chef d'État. Je m'y suis employé comme j'ai pu. Si, dans mon exposé, le chef d'État apparait plus souvent que le feudataire, c'est d'abord la nature de mes matériaux qui l'a voulu ainsi; Notger, comme chef d'État, a attiré l'attention de l'histoire; Notger, comme feudataire, n'a laissé sa trace que dans quelques diplômes. C'est ensuite la proportion même des deux rôles qu'il a rempli. Dans l'Empire, il est au quatrième ou au cinquième rang; à Liège, il occupe le premier. Là, il apporte son concours à une tâche commune, dont le programme ne lui appartient pas; ici, il exécute, pendant un long règne, un plan qui est le sien, et qui nous donne la vraie mesure de sa valeur.

Notger cependant est inconnu, que dis-je? il est méconnu. Si, au dernier siècle, quelques Liégeois ont fait, dans une certaine mesure, réparation à sa mémoire, ç'a été seulement pour la laver d'une accusation infamante, et leur voix n'a pas eu d'écho à l'étranger. Les titres de gloire de Notger restent plongés dans l'oubli, et les légendes calomnieuses continuent de circuler. Sous ce rapport, il y aura quelque plaisir pour le lecteur à voir reparaitre graduellement, dans ces pages, la figure authentique d'un grand homme qui peut se dire le créancier de l'histoire.

|

CHAPITRE II

L'ÉTAT LIÉGEOIS AVANT NOTGER

De tous les royaumes issus du morcellement de l'héritage de Charlemagne, la Lotharingie était celui qui contenait le plus d'éléments de vitalité, et ce fut au contraire, grâce à un concours de circonstances tragiques, le plus éphémère et le plus malheureux. Sa dynastie nationale s'éteignit avec son premier roi (869). A partir de cette date, elle est ballottée entre la France et l'Allemagne, qui, tantôt, essayent de se l'arracher l'une à l'autre, tantôt, se la partagent, jusqu'à ce qu'enfin, en 879, elle reste à l'Allemagne seule. Grâce à la tendresse du roi Arnoul pour son fils Zwentibold, qu'il voulait mettre à la tète d'un royaume, la Lotharingie retrouva son autonomie nationale en 895. Mais cette seconde phase d'indépendance nationale fut encore plus courte que la première: Zwentibold périssait dès 900, en luttant contre les grands révoltés, et le pays était de nouveau rattaché à l'Allemagne en 911. Peu après, il se jetait encore une fois dans les bras de la France, lorsque l'extinction des Carolingiens d'Outre-Rhin fournit à l'aristocratie un prétexte pour changer de suzerain. Mais la France ne devait pas garder longtemps une possession qui avait été de sa part l'objet de tant de convoitises: dès 924, le roi d'Allemagne, Henri I, devenait le maitre de la Lotharingie, et, cette fois, le pays entrait définitivement dans l'orbite du plus puissant des royaumes francs. Les Carolingiens de France ne s'y résignèrent pas facilement; jusqu'à la fin, comme on le voit par les tentatives désespérées du roi Lothaire, ils rêvèrent de regagner ce qu'ils appelaient alors l'héritage de leurs pères, ce que leurs successeurs devaient appeler les frontières du Rhin. Ce fut peine perdue: la Lotharingie demeura à l'Allemagne.

Mais le sentiment national était resté vivace dans le pays, et ses nouveaux maîtres surent le respecter. Alors qu'en 879, lors de sa première annexion à l'Allemagne, il n'avait été pour celle-ci qu'un accroissement de territoire, qu'une province de plus, il n'en fut pas ainsi après la mort de Zwentibold. La restauration de l'indépendance, si précaire qu'elle eût été sous ce roi, avait ravivé le patriotisme dans l'ancien royaume de Lothaire; on ne voulait pas renoncer à ce titre, et les nouveaux souverains respectèrent les susceptibilités de nos ancêtres en leur laissant l'apparence de l'autonomie. Le royaume de Lotharingie garda donc, de 900 à 911, sa chancellerie propre et ses plaids nationaux distincts de ceux de l'Allemagne; et il en fut de même de 911 à 923, pendant les quelques années qu'il fut, pour la dernière fois, rattaché au royaume de France (7).

Cette situation ne se maintint pas, il est vrai, à partir d'Henri I; toutefois, pendant tout le Xe siècle et pendant une bonne partie du XIe, la Lotharingie resta un royaume dans la pensée ou dans le langage de ses enfants et de ses voisins. Elle est le royaume de Lothaire pour la plupart des chroniqueurs contemporains, et l'usage est ici un indice trop significatif pour qu'on puisse n'en pas tenir compte: il atteste tout au moins qu'on a gardé la conscience de certains caractères nationaux propres, qui ne permettent pas de voir dans notre pays un simple prolongement de l'Allemagne (8).

Il n'en faut pas douter: c'est sur ce sentiment national que s'appuya la famille de Régnier au Long Col, au cours de ses incessantes rébellions contre les souverains français et allemands. Quand on voit cette maison, dont l'ambition était si grosse de menaces pour la liberté et pour le patrimoine de tant d'autres, soulever à diverses reprises, contre les rois, un ensemble si imposant de forces, n'en faut-il pas conclure qu'elle disposait d'un mobile assez puissant pour contrebalancer toutes les jalousies et toutes les inquiétudes qu'elle devait inspirer? Et ce mobile, quel pouvait-il être, sinon ce que nous avons le droit d'appeler le patriotisme lotharingien?

C'est cet esprit national, souvent fourvoyé, il est vrai, ou mis au service d'ambitions personnelles, qui fut toujours le grand danger de l'autorité des rois d'Allemagne en Lotharingie. Il régnait spécialement dans la partie occidentale du pays, celle que le partage de 870 avait assignée à la France, et qui d'ailleurs, à plusieurs égards, se distinguait nettement de l'orientale. Somme toute, la Lotharingie orientale et la Lotharingie occidentale appartenaient à deux groupes ethniques différents: la première était germanique et la seconde romaine (9), et malgré les efforts de la politique pour ignorer ou pour pallier cette opposition nationale, elle s'affirmait en dehors de la vie officielle avec une force croissante (10). Tant qu'on n'en était pas venu à bout, tant qu'on n'avait pas donné une autre direction au puissant courant, les rois d'Allemagne n'étaient chez nous que des conquérants étrangers, dont l'autorité était toujours menacée par « l'indomptable barbarie » des provinces occidentales du royaume de Lothaire (11).

Les rois firent ce qu'ils purent; ils imaginèrent de s'attacher les grands du pays par des mariages (12), mais cela ne réussit point. II fallut l'arrivée de saint Brunon pour sauver la situation. Otton le Grand fut bien inspiré le jour où il confia à son frère, avec la chancellerie du royaume d'Allemagne, le gouvernement de cette orageuse et turbulente Lotharingie. Les dix années (955-965) pendant lesquelles, sans titre officiel d'ailleurs (13), l'archevêque de Cologne tint en mains les rênes du pays furent décisives pour l'avenir de celui-ci. Brunon sut concilier à la dynastie, par sa douceur, et dompter, par sa fermeté, un peuple habitué aux révolutions et ennemi de ses maîtres. II mit fin au schisme funeste de la Lotharingie romane et de la Lotharingie germanique, en renversant l'axe du partage de cette vaste contrée, et en la divisant géographiquement en Haute et en Basse. Ce partage fut décisif; à partir de ce jour, mises chacune sous l'autorité de ducs différents, la Haute et la Basse Lotharingie n'eurent plus rien de commun entre elles. Le Lothier, qui correspond à la Basse, et la Lorraine, qui est le nom de la Haute, suivront désormais des destinées différentes.

Pour longtemps, l'opposition nationale entre les populations de race diverse que chacune contenait dans son sein cessa de se faire sentir. Mais ce n'était pas encore assez. Même réduite dans ces proportions, même désorientée par ces combinaisons nouvelles, l'autorité ducale pouvait rester redoutable, et la suite le fit bien voir. Que d'embarras ne causèrent pas aux Ottons les remuants descendants de Régnier au Long Col! Mais, s'il ne put entièrement les brider, Brunon sut leur donner des contrepoids. En face de ces grandes familles laïques qui étaient la terreur des rois, il plaça les puissances ecclésiastiques, dont la fidélité ne se démentit pas. Il y avait en Lothier trois sièges épiscopaux: ceux de Cambrai, de Liège et d'Utrecht. Brunon voulut qu'ils fussent autant de citadelles impériales. Il devint l'âme de cet excellent épiscopat qui présida pendant la plus grande partie du Xe et du XIe siècles aux destinées du pays. Maitre de la chancellerie du royaume allemand, il y formait sous ses yeux les hommes de valeur qui devaient ensuite, sur les sièges épiscopaux, travailler avec lui à consolider la dynastie, le royaume, la religion. Formés et façonnés à son école longtemps après qu'il aura disparu, les évêques de l'époque ottonienne y apprendront l'amour des lettres, le dévouement à la famille royale, le sens des choses publiques (14). Et c'est ainsi que de la Lotharingie, qu'il avait trouvée si barbare, Brunon fit une province pacifique et civilisée (15).

Le diocèse de Liège se ressentit particulièrement de la sollicitude de ce grand homme. A deux reprises, il y plaça des hommes lettrés et austères qui sortaient de son entourage et dont le caractère lui inspirait toute confiance. Le premier ne parvint pas à se maintenir, et l'on peut dire que son échec fut le seul insuccès de la carrière politique du saint. Mais l'insuccès ne fut pas de longue portée, et ce sont encore des hommes selon le coeur de Brunon qui, après sa mort, continueront à Liège l'oeuvre à laquelle il avait consacré sa vie.

L'histoire de saint Brunon est, de la sorte, comme l'introduction de celle de Notger: on ne comprendra bien celui-ci qu'en se rappelant le milieu d'où il est sorti et les influences qui ont formé sa personnalité. D'autre part, on ne se rendra bien compte du rôle joué par le premier prince-évêque de Liège que si l'on connaît le domaine dans lequel va s'exercer son activité. C'est pourquoi l'aperçu que nous venons de présenter de la carrière lotharingienne de saint Brunon sera suivi logiquement d'un coup d'oeil sur l'histoire de l'état liégeois avant Notger.

L'État liégeois n'est pas seulement ecclésiastique par son caractère, il l'est aussi par son origine. II doit sa naissance au diocèse dont il faisait partie, et dans lequel, petit à petit, s'est constitué son domaine temporel. Ce diocèse, qui avait pour tête la ville de Tongres, était identique, au point de vue territorial, avec la cité romaine du même nom, qui était elle-même l'une des subdivisions de la seconde Germanie. Qui connaît les frontières du diocèse peut tracer exactement celles de la civitas. Celle-ci était immense, ayant été formée de la réunion des territoires de plusieurs peuplades dont les unes, comme les Éburons, avaient été exterminées par les Romains, et dont les autres étaient trop petites pour constituer chacune une cité à elle seule. Le diocèse ou la cité de Tongres - c'est tout un au point de vue territorial - comprit donc, jusqu'en 1359, année de son morcellement, toute la Belgique orientale jusqu'à la Semois inférieure avec des parties considérables des provinces limitrophes, c'est-à-dire du Brabant septentrional, du Limbourg hollandais, de la Prusse rhénane et du Grand-Duché de Luxembourg. Il s'étendait du nord au sud, de Bois-le-Duc à Bouillon, et on aura tracé ses confins en y comprenant Berg-op-Zoom, Bois-le-Duc, Venlo, Ruremonde, Wassenberg, Aix-la-Chapelle, Eupen, Stavelot, Saint-Vith, Bastogne, Bouillon, Chimay, Thuin, Nivelles, Louvain, Arendonek, Eeckcren. On peut préciser quelques points. A l'est, la limite passait entre Stavelot et Malmedy, entre Aix-la-Chapelle et Borcette; à l'ouest, elle passait entre Thuin et Lobbes, entre Nivelles et Bornival, entre Louvain et Hérent, entre Arendonck et Turnhout. Au nord, le diocèse était limité par le cours de la Meuse (16). Neuf diocèses se partagent aujourd'hui le vaste territoire sur lequel régnait la crosse de saint Servais et de ses successeurs (17).

De bonne heure, la libéralité des rois francs, des évêques eux-mêmes et des fidèles avait fait passer dans le patrimoine de l'église de Tongres des fractions considérables de ce beau domaine. Au Xe siècle, l'église de Liège possédait encore dans ses archives des actes qui attestaient ces largesses, celles de saint Remacle notamment (18).

II est fort probable que des évêques qui possédaient leur patrimoine dans le pays, comme saint Monulfe (19), saint Jean l'Agneau (20), saint Lambert (21), peut-être encore saint Perpète et saint Domitien (22), et d'autres saints personnages issus de riches familles hesbignonnes, comme saint Trond, saint Bavon, saint Chrodegang de Metz, n'ont pas oublié dans leurs libéralités le diocèse de Tongres. Nous en dirons autant des rois mérovingiens. Ils s'intéressaient à ce pays, qui était pour eux la terre des aïeux; ils y avaient, dans la giboyeuse Ardenne, des villas royales où ils aimaient à résider, comme Longlier (23) et Bessling (24), qu'ils visitaient souvent à la saison des grandes chasses, et nous connaissons le séjour que deux d'entre eux ont fait dans la ville de Maestricht (25), qui était pour lors la résidence des évêques. C'est un prince de cette dynastie, Sigebert II, qui a donné à saint Remacle, évêque de Tongres, les vastes solitudes où il bâtit les abbayes de Stavelot et de Malmedy (26). Qui ne voit qu'une donation de cette importance en laisse deviner bien d'autres qui nous sont restées inconnues? Le crédit dont on sait que saint Lambert jouissait auprès du roi Childéric II et de ses successeurs n'a pas laissé de profiter à son église (27). Ce ne sont pas ici de simples conjectures au XIIIe siècle, on possédait encore à Liège le diplôme par lequel le roi Clovis III (691-695), à la demande du saint, avait confirmé à l'église de Tongres ses possessions avec la jouissance de l'immunité (28). Or, un domaine territorial considérable, soustrait par l'immunité à l'intervention des officiers royaux, qu'était-ce autre chose qu'une principauté ecclésiastique en germe?

Les Carolingiens ne se montrèrent pas moins généreux envers l'église de Tongres que les Mérovingiens. Plus encore que ceux-ci, ils étaient attachés à la Belgique orientale, qui était le berceau de leur famille et le centre de leurs propriétés territoriales. Leurs libéralités étaient consignées dans un grand nombre de diplômes conservés, à côté de ceux des descendants de Clovis, dans les archives de l'église cathédrale. Au dixième siècle, elle pouvait exhiber encore ceux de Pépin le Bref, de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire I et de Charles le Gros, et il s'en faut que cette énumération fût complète (29). Les actes de Pépin et de Charlemagne étaient perdus dès le XIIIe siècle, à l'époque où l'on compila le cartulaire de l'église de Liège, puisqu'ils n'y ont pas été transcrits; toutefois, il est à remarquer que l'on connaissait encore, en 1250, un diplôme de Charlemagne pour l'évêque Agilfrid (30). Les actes de Louis le Débonnaire ont disparu également (31). De Charles le Gros enfin, le cartulaire de Saint-Lambert n'a conservé qu'un acte de 884 par lequel il donne à l'église de Tongres la terre de Maidières au pays de Charpeigne, avec les serfs qui lui appartiennent à Tongres et à Liège (32).

Mais, si les documents visés par Otton II ont entièrement disparu (sans doute parce qu'ils étaient écrits sur papyrus), les archives de Saint-Lambert ont conservé un certain nombre d'actes émanés de rois carolingiens dont il n'est point parlé dans les diplômes des Ottons.

Cette nouvelle série s'ouvre par la riche donation de l'empereur Arnoul, qui, en 888, confirma à l'église de Liège la possession de la grande abbaye de Lobbes, avec le château de Thuin et 153 villages, et elle se continue au cours des années suivantes par d'autres libéralités importantes (33). En 894, Charles le Simple restitue à l'évêque Francon la terre d'Arches (Charleville) dans le Porcien (34). En 898, le roi Zwentibold lui fit don de Theux (35). Vers ce même temps, Gisèle, fille du roi Lothaire II, lui donna l'abbaye de Fosse (36). En 908, Louis l'Enfant lui confirma la possession du droit de monnaie et de tonlieu à Maestricht. (37) En 908-915, Charles le Simple lui accorda l'abbaye d'Hastières et lui confirma la possession de celle de Malines (38). En 915, le même roi lui concéda le forestum de Theux, complétant ainsi la donation de Zwentibold (39). Enfin, en 952, Otton Ier ajouta à toutes ces richesses la donation de l'abbaye d'Aldeneyck (40).

Le domaine territorial de l'église de Liège formait un vaste ensemble de terres non pas contiguës, à la manière d'un État moderne, mais disséminées et isolées, comme le sont d'ordinaire celles qui constituent les patrimoines privés. Et cela n'a rien d'étonnant, puisqu'en somme il s'était constitué comme ces derniers, par des donations, par des achats et par des échanges. Ce qui faisait l'unité de ce domaine épiscopal, c'était, outre la personnalité du propriétaire, la situation juridique spéciale qui lui était assurée. Cette situation était désignée par le nom d'immunité. L'immunité était un privilège très précieux, dont un grand nombre de terres ecclésiastiques et quelques laïques jouissaient dès l'époque mérovingienne. II consistait, comme on sait, en ce qu'aucun officier public, ni le comte ni aucun de ses agents, ne pouvait entrer dans le domaine immunitaire sous quelque prétexte que ce fût, soit pour juger des procès, soit pour lever des amendes, soit pour prendre des fidéjusseurs, soit pour exercer le droit de gîte, soit pour percevoir des impôts. C'est l'immuniste lui-même, ou l'agent choisi par lui, qui procédait à tous ces actes de la vie publique. Nous avons des formules du VIIe siècle qui nous montrent que tous les droits enlevés par les actes d'immunité aux agents royaux sont conférés aux propriétaires exemptés. Et il n'est pas douteux que les évêques de Liège n'aient été de très bonne heure au nombre de ces derniers. Non seulement cela résulte de l'existence du diplôme de Clovis III, mais les actes impériaux qui, sous Notger, viennent confirmer les droits de nos évêques, le font avec des expressions empruntées aux plus anciens documents qui conféraient l'immunité. II est manifeste qu'ils se bornent à copier des documents de l'époque mérovingienne (41).

L'évêque de Liège était donc, depuis quelques siècles au moins, un grand seigneur immuniste. Entre lui et le souverain, il n'y avait personne. Il était lui-même, dans ses terres, l'officier royal, et il exerçait sur toute la population qui dépendait de lui les pouvoirs de ce dernier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent de son choix (42). La juridiction que son immunité interdisait à tout autre officier royal, c'est lui qui l'exerçait. Son pouvoir judiciaire faisait partie de sa qualité d'immuniste (43).

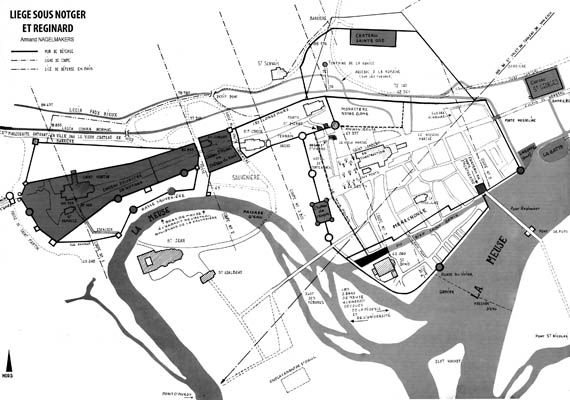

Cette situation était belle; toutefois, elle était bien loin d'être exempte d'ennuis et même de dangers. En un temps d'anarchie et de violence, les richesses de l'église tentaient beaucoup de gens, et comme il n'y avait personne pour la défendre, elle était à la merci de tous les déprédateurs. La vie même des évêques n'était pas toujours protégée. Coup sur coup, deux évêques de Tongres, saint Théodard et saint Lambert, périrent pour avoir voulu défendre contre les pillards l'intégrité du patrimoine ecclésiastique (44). Mais la mort de saint Lambert devait amener un changement considérable. L'extraordinaire affluence des fidèles autour de son tombeau, donna en peu d'années à la modeste bourgade de liège une importance suffisante pour lui valoir le premier rang dans le diocèse. Treize ans après la mort du saint, son successeur Hubert y transférait le siège de l'évêché.

C'était là une détermination grave. Elle fut exécutée d'une manière solennelle et en quelque sorte avec le caractère d'un véritable exode. Quelles raisons saint Hubert avait-il d'abandonner les deux chefs-lieux du diocèse, non seulement la vénérable ville de Tongres, qui en était le siège officiel, mais la belle Maestricht, où s'élevaient de si nobles sanctuaires, et où la tombe de saint Servais semblait avoir à jamais fixé la résidence de ses successeurs? S'il est permis de chercher ailleurs que dans une inspiration de la piété l'origine de la migration de saint Hubert, je ferai remarquer qu'à Liège, les évêques étaient chez eux, sur un sol qui leur appartenait, tandis qu'à Maestricht, dont ils ne possédèrent jamais que la moitié, ils avaient pour voisins gênants et souvent pour rivaux et pour ennemis les comtes francs. Cette considération ne doit pas être restée indifférente à saint Hubert. A Liège, il put désormais exercer en toute liberté l'autorité presque illimitée attribuée à l'évêque sur la vie sociale de ses diocésains. Il fut, dans une certaine mesure, le créateur de la ville de Liège, et l'on voit vaguement, sous lui, s'ébaucher la principauté future (45).

Les conditions d'existence du diocèse et du domaine ecclésiastique ne se modifièrent pas d'une manière essentielle sous le règne de Charles-Martel. L'église de Liège, comme toutes les autres, dut donner en fief une quantité de ses biens, et gagna à ce prix un certain nombre de vassaux. D'autre part, la dynastie carolingienne, qui s'appuyait sur la grande propriété et sur l'Église, ne cessa de favoriser celle-ci, confirma ou multiplia ses immunités, lui fit des concessions territoriales. L'église de Liège possédait des diplômes d'immunité qui lui avaient été concédés par tous les rois carolingiens depuis Pépin le Bref et son frère Carloman (46) jusqu'aux deux Lothaire et à Charles le Gros (47). Elle prenait donc de plus en plus, et par ces concessions réitérées du pouvoir souverain, et par les inféodations auxquelles elle avait dû se prêter, le caractère d'une institution féodale, reflétant ainsi dans son mode d'existence les conditions générales de la société dont elle faisait partie. Et ni les troubles qui éclatèrent après la mort de Louis le Débonnaire, ni les partages réitérés mais précaires de la Lotharingie, ni les terribles ravages des Normands ne changèrent rien à la situation territoriale des évêques. On voit au contraire progresser leur influence, et la royauté se dépouiller de plus en plus en leur faveur.

Dès le Xe siècle, nous trouvons l'église de Liège en possession de privilèges nouveaux, qui accentuent sa marche lente et graduelle vers la souveraineté. Nous avons déjà vu qu'en 908, en vertu d'une donation de Louis l'Enfant, elle possédait à Maestricht le droit de tonlieu ou de marché et celui de monnaie (48). Nous savons aussi qu'à une date que nous ne pouvons préciser, elle avait reçu également le droit de tonlieu et de monnaie à Huy (49). Ce droit régalien n'était pas de ceux qui faisaient partie, jusqu'alors, des concessions d'immunité: il appartenait essentiellement au pouvoir souverain, et Charlemagne se l'était toujours réservé. C'est Louis le Débonnaire qui donna le premier l'exemple de l'abandonner (50), et peut-être est-ce à ce prince que l'église de Liège devait celui qu'elle exerçait à Huy. Il faut noter ici l'étroite connexité qu'il y avait entre les droits de marché, de tonlieu et de monnaie. Abandonner à un évêque celui de marché, c'était lui céder les redevances payées au prince du chef des transactions commerciales, et c'est ce qu'on appelait droit de tonlieu. C'était lui céder aussi la police du marché et le droit de punir les infractions, en d'autres termes le droit de ban. C'était, enfin, lui donner la haute main sur une institution dont ne pouvait se passer aucun marché, à savoir, l'établissement qui transformait en numéraire les métaux servant aux transactions commerciales, et qui remplissait en l'espèce l'office d'une vraie banque d'échange (51). Sous le nom de droit de marché, il faut donc comprendre en général ce triple droit de tonlieu, de ban et de monnaie, qui, sans être toujours exprimé complètement dans les concessions de marché, n'en est cependant pas séparable (52).

Qui ne voit qu'un pareil droit dépassait de beaucoup la portée de l'immunité? Par celle-ci, un grand propriétaire était déclaré seul intermédiaire entre la population de son domaine et le souverain. Par le droit de marché, au contraire, une partie essentielle des droits du souverain était détachée du pouvoir royal et livrée au concessionnaire. Aussi voyons-nous qu'en 908, pour enlever à l'officier royal de Maestricht, c'est-à-dire au comte Alboin, une portion aussi considérable de ses attributions, le roi crut devoir commencer par prendre son consentement (53).

Au moment donc où s'éteignait la dynastie carolingienne, les évêques de Liège, comme un grand nombre de leurs collègues allemands, n'étaient plus de simples immunistes, et, s'ils n'étaient pas encore de vrais princes, ils tendaient sans relâche à le devenir. Déjà ils étaient en voie de supplanter l'autorité comtale dans les principales villes de leur diocèse: Maestricht, Huy et probablement Tongres. Leurs droits domaniaux d'une part, leurs naissantes attributions politiques de l'autre, constituaient une double autorité sur laquelle se posait le prestige de leur dignité religieuse. Quand on les voit, déjà sous Hartgar (841-855) et sous Francon (856-903) marcher contre les Normands à la tète de leurs propres troupes, et remporter des victoires sur ces redoutables envahisseurs (54), ce ne sont plus seulement des pasteurs, ce sont des princes qu'on reconnait en eux.

Aussi l'élection d'un évêque de Liège était-elle une affaire dont personne ne se désintéressait, et qui, le cas échéant, prenait les proportions d'un intérêt international. Ce fut le cas lorsque mourut l'évêque Etienne en 920. II y eut deux candidats en présence, alliés l'un et l'autre aux plus puissantes familles de France et d'Allemagne. L'un, Hilduin, était parent des comtes d'Arles et de Provence; l'autre, Richaire, abbé de Prüm, avait pour frères les fameux comtes Gérard et Matfried, qui, en 900, avaient triomphé du roi Zwentibold. Toute la Lotharingie prit parti dans cette querelle, qui bientôt se transforma en une rivalité de nations, l'Allemagne appuyant Hilduin et la France Richaire. C'est ce dernier qui l'emporta, parce qu'il avait pour lui le souverain du pays, alors Charles le Simple, et qu'il fut reconnu par le pape. Mais la lutte si âpre et si longue qui s'était livrée pour la possession du siège épiscopal entre les deux factions prouve bien que dès lors l'évêché était un pouvoir qui ne laissait plus personne indifferent (55).

L'avénement des rois d'Allemagne en Lotharingie accéléra le développement de ce pouvoir temporel qui, depuis plus d'un siècle, se formait peu à peu autour du siège épiscopal de Liège. Incessamment en lutte avec la maison de Régnier au Long Col et avec ses nombreux adhérents, la royauté trouvait dans les évêques ses meilleurs appuis, ses plus fidèles serviteurs. Aussi Liège devint-il, avec Cambrai et Utrecht, la citadelle où le pouvoir impérial avait ses arsenaux et ses refuges. Les évêques accompagnaient l'empereur dans ses expéditions; nous rencontrons Rathier et Eracle à la suite d'Otton I en Italie, et nous lisons dans un document de 980 que l'église de Liège envoie à l'armée impériale, cette année, un contingent de soixante hommes d'armes vêtus de la cuirasse ou broigne (56). Les deux évêques dont il vient d'être question ont bien déjà l'air de princes: des émeutes éclatent contre eux; le premier est renversé et chassé par les grands, et du second il est dit qu'il fut tellement doux qu'il ne punit pas les coupables (57). Et, dès les premières années de son règne, Notger peut affirmer son autorité souveraine à Liège: on nous dit qu'il punit avec la dernière sévérité les perturbateurs qui avaient troublé la vieillesse de son prédécesseur Eracle (58). Tous ces faits attestent que la principauté ecclésiastique de Liège n'est pas née tout d'un coup, qu'elle s'est formée à la longue, sous l'action du milieu ambiant, et que les diplômes d'immunité qu'elle reçut des Ottons consacrent plutôt qu'ils ne créent leur autorité territoriale.

Rendons-nous, si possible, un compte exact de cette situation, à la veille des faits qui vont donner un cachet officiel à l'existence de la principauté. Nous verrons que l'église de Liège est un grand propriétaire immuniste qui, comme tous ses semblables, a donné en fief une bonne partie de ses terres: celles-ci ont dès lors cessé de faire partie de son domaine direct pour aller enrichir la classe déjà nombreuse des vassaux de l'église. Le mouvement féodal qui déterminait ces aliénations de territoire était si intense que, dès le IXe siècle, la royauté chercha à en modérer les excès. C'est ainsi qu'en 884, Charles le Gros, en faisant don d'une terre à l'église de Liège, stipulait qu'elle ne pourrait jamais être donnée en fief (59). Mais il était impossible de remonter le courant, pour la raison qu'il était universel, et qu'il y avait pour l'église autant d'avantages que d'inconvénients à y céder. Si, en effet, d'une part, elle se voyait privée de la jouissance de plus d'un domaine par les laïques avides auxquels elle était obligée de l'inféoder, de l'autre, c'est l'inféodation seule qui lui procurait les vassaux formant son armée. Aussi voyons-nous les églises, à cette époque, travailler à se procurer le plus grand nombre possible de vassaux, et celle de Liège, au commencement du XIe siècle, continuait de faire de même (60). Dès la seconde moitié du Xe, ces vassaux ecclésiastiques, sous le nom de milites, apparaissent fréquemment dans nos textes. Chaque diocèse, chaque abbaye a les siens, en nombre plus ou moins considérable selon l'importance de ses propriétés territoriales. Les uns sont des hommes libres qui se sont fait céder des terres ecclésiastiques en fief pour s'enrichir et à qui l'église n'ose pas les refuser (61): pour eux, le vasselage et le serment de fidélité prêté au saint (62) ne sont guère que des formalités, ou du moins ne représentent pas leur vraie relation avec lui. Les autres, au contraire, sont des hommes non libres sur lesquels l'église exerce une autorité plus réelle, et dont elle fait des vassaux pour avoir en eux des défenseurs. L'armée épiscopale était ainsi composée d'un double élément, que les chartes ont soin de distinguer: les premiers sont les hommes libres (liberi homines), les propriétaires d'alleux qui se font accorder des fiefs; de l'autre, ce sont des gens de l'église (homines de familia, ou hommes ecclesiastici, ou ministeriales) (63). Mais ces deux catégories, si distinctes à l'origine, tendent à se fondre rapidement; dès le XIIIe siècle elles n'en forment plus qu'une seule, celle des barons et chevaliers. Tous seront nobles sans distinction d'origine, ennoblis par le fief et par le service militaire qu'il implique.

Disséminés sur toute l'étendue du domaine ecclésiastique ou groupés dans les villes et les bourgades, ces vassaux formaient l'élément militaire de la nation. Exclusivement préoccupés de leurs intérêts de caste, ils étaient pour l'évêque aussi dangereux qu'utiles. Ils aimaient à intervenir dans toutes les affaires publiques, principalement dans les élections épiscopales, pour favoriser les candidats desquels ils attendaient des augmentations de bénéfices (64). Ils ne cessaient d'en réclamer, de s'en faire accorder par l'évêque de gré ou de force (65). Les chroniqueurs du temps ne tarissent pas sur leurs exactions, leurs rébellions. A Cambrai, où le pouvoir épiscopal fut de tout temps désarmé vis-à-vis d'eux, les évêques eurent beaucoup à souffrir de leur insolence. Bérenger et Ansbert durent recourir l'un et l'autre à la protection du comte de Flandre (66); quant à Theudon (972-976), il fut littéralement mystifié par eux, et son pontificat lui devint tellement insupportable qu'un beau jour il se sauva pour retourner dans sa chère Cologne (67). Il n'allait pas si mal partout, mais partout les vassaux ecclésiastiques étaient prépondérants dans les diocèses, et tout pouvoir avait besoin de leur adhesion (68).

Ce qui faisait la force et l'audace de tous ces vassaux vis-à-vis de leurs suzerains, c'est que, depuis un siècle environ, ils étaient retranchés et protégés contre tout venant. Au cours des invasions des Normands, le besoin de la défense avait fait surgir partout, sur les hauteurs abruptes, dans les plaines marécageuses, des châteaux-forts qui, en cas de détresse, servaient de refuge non seulement au seigneur, mais à toute la population des environs, souvent même à des monastères entiers qui s'y réfugiaient avec les châsses de leurs saints. Le danger passé, le pays se trouva hérissé d'une multitude de bastilles qui, après l'avoir défendu contre l'ennemi, protégèrent désormais les feudataires contre leurs voisins et contre leur prince. La puissance de l'aristocratie féodale s'en trouva accrue démesurément, et rien ne contribua plus à détraquer les rouages de l'administration, à modifier les cadres des divisions territoriales. Aussi le mouvement de construction de châteaux-forts, loin de se ralentir après la période des invasions, continua-t-il avec plus d'entrain que jamais. Pendant un siècle environ, de 880 à 980, il surgit de terre une multitude de donjons féodaux (69). Non seulement chaque seigneur voulait avoir le sien, mais certains en possédaient un bon nombre (70). On peut dire que dans les Pays-Bas, et en particulier sur les bords inférieurs du Rhin et de la Meuse, ce sont les châteaux-forts qui sont les clefs de toutes les situations politiques (71). C'est là que se passent à peu près toutes les scènes de la résistance des vassaux à leurs suzerains. Régnier au Long Col à Durfoz, Giselbert à Harbure et à Chèvremont, les fils de Régnier à Boussoit, Baudouin IV à Gand, tiennent tête aux rois et aux empereurs (72).

Ces rois, qui bâtissaient eux-mêmes nombre de châteaux, n'avaient pas de plus grand souci que d'abattre ceux de leurs vassaux. Le mot d'ordre de la royauté du Xe siècle, comme celui des révolutionnaires du XVIIIe siècle, c'est guerre aux châteaux! Dès 864, par le capitulaire de Pitres, Charles le Chauve avait ordonné à ses comtes de détruire les châteaux-forts de leurs circonscriptions et défendu d'en bâtir de nouveaux (73). Et cette politique fut celle de tous les princes qui entendaient régner: du roi Lothaire, que nous voyons abattre un château-fort sur la Chiers (74); de son fils Louis V, qui somme l'archevêque de Reims de détruire ses châteaux de Mouzon et de Mézières, bien que situés en terre d'Empire (75), de saint Brunon qui, préposé au gouvernement général de la Lotharingie, ne trouva pas de moyen plus efficace pour y rétablir l'autorité royale que dc faire abattre les châteaux (76). Ce qui prouve jusqu'à quel point les mesures prises par saint Brunon entraient dans le vif des difficultés politiques, c'est qu'elles déterminèrent en Lotharingie un soulèvement général, auquel s'associèrent même ceux des vassaux qui avaient été jusqu'alors les plus fidèles (77).

Les évêques se firent les agents énergiques de la politique royale, dont, en l'occurence, les intérêts se confondirent avec les leurs. Tout en bâtissant des châteaux là où ils le pouvaient, ils ne cessèrent de travailler à abattre les bastilles féodales.

C'est certes une page bien curieuse de l'histoire du temps, celle qui nous montre ces princes crossés et mitrés qui montent à l'assaut des donjons, en attendant que, plus heureux, ils trouvent dans la création des Trêves-Dieu un emploi non moins efficace, mais plus digne d'eux, de leur zèle pastoral. La plupart des évêques de ce temps sont des briseurs de bastilles; je citerai notamment Adalbéron II de Metz (78), Adalbéron de Reims (79), Rothard de Cambrai (80).

Or, les bastilles ne manquaient pas au pays de Liège. Elles hérissaient les hauteurs abruptes du Condroz et de l'Ardenne, elles abondaient dans les plaines marécageuses de la Hesbaye (81). Les prédécesseurs de Notger, enserrés de toutes parts dans le cercle de fer qu'elles traçaient autour d'eux, avaient été littéralement à la merci des châtelains, et, si les annales de ce temps étaient plus explicites, elles nous feraient assister à bien des scènes de violence et d'iniquité impunies. En 933, Richaire se crut assez fort pour entreprendre de mettre à la raison un de ces rebelles, et il alla en personne démolir le château qu'un certain Bernard avait bâti à Arches (aujourd'hui Charleville), dans le comté de Porcien, sur une terre appartenant à l'église de Liège (82).

Mais, pour un ou deux succès de ce genre, que l'annaliste n'aurait pas enregistrés s'ils ne se présentaient à lui comme des faits extraordinaires et exceptionnels (83), que de rencontres dans lesquelles l'autorité du roi et celle de l'évêque, son représentant, étaient foulées aux pieds! L'édit de saint Brunon ne fut certainement pas exécuté, ou ne le fut que d'une manière partielle dans le diocèse de Liège, s'il en faut juger par l'exemple que voici. En 955, un certain comte du nom d'Etienne, dans lequel on s'accorde à voir un ascendant de la maison de Chiny, avait bâti le château de Mirwart sur une terre que l'abbaye de Saint-Hubert revendiquait comme sienne (84). Mirwart, malgré l'édit de 939, resta debout; Ie comte Etienne se contenta de dédommager l'abbaye pour le tort qu'il pouvait lui avoir causé, et c'est seulement au milieu du XIe siècle que la forteresse fut détruite au cours de la lutte entre le duc Godefroi IV et l'empereur Henri III (85), pour être d'ailleurs rebâtie quelques années ensuite.

Les féodaux étaient donc à peu près les maîtres des terres épiscopales, et il est naturel qu'ils aient considéré la dignité épiscopale elle-même comme une proie qui leur était réservée. Ce qui se passait vers cette époque à Rome, où, depuis le milieu du IXe siècle, la tiare pontificale était livrée à toutes les rivalités de l'aristocratie, se retrouvait en petit dans les diocèses. Il y avait longtemps qu'à Liège les grandes familles du pays se transmettaient l'une à l'autre les insignes épiscopaux. Walcaud sortait d'un riche lignage de la Famenne (86): Hartgar était certainement de haute naissance; Francon appartenait à la noblesse et avait fréquenté l'école du palais; Etienne, son successeur, était apparenté aux Carolingiens.

A partir du jour où la Lotharingie fut rattachée à l'Allemagne (923), il n'en alla plus ainsi. La dynastie était forte et avait conscience de ses droits; elle se rendait compte de l'importance politique des évêques, et elle se réserva de les choisir elle-même. Ce furent alors des personnages étrangers au pays, ou du moins à son aristocratie, qui occupèrent successivement le siège de saint Lambert. Les rois en pourvurent tour à tour Hugues, abbé de Saint-Maximin de Trèves, Farabert, abbé de Prüm dans le même diocèse, Rathier, né, il est vrai, dans le pays, mais issu de petite noblesse.

Comme on peut le croire, les grands ne se résignèrent pas à être évincés de cette manière systématique. Profitant des troubles qu'avait suscités en Lotharingie la révolte du duc Conrad (954), ils déterminèrent un soulèvement à Liège pendant l'absence de l'évêque, et ils introduisirent à sa place Baldéric, un parent de Régnier au Long Col et du duc Giselbert (955). Le coup était d'une hardiesse sans pareille, et il trahissait l'intention de faire retomber toute la Lotharingie sous le joug de cette famille puissante qui avait tant de fois trahi le souverain et balancé son autorité. Toutefois, aux prises avec des difficultés presque inextricables, et tremblant qu'une attitude plus résolue ne poussât les séditieux à quelque mesure désespérée, Brunon crut prudent de céder: il sacrifia à regret Rathier et laissa Baldéric prendre possession du siège (87), après avoir obtenu des grands la promesse qu'à ce prix ils défendraient avec zèle les intérêts de l'Église et ceux de l'empereur (88). L'épiscopat de Baldéric fut digne, au surplus, de son origine: il livra le diocèse à ses parents, à son oncle, Régnier de Hainaut, surtout, et l'on se souvint longtemps à Lobbes des déprédations et des violences de ce dernier (89).

La mort précoce de Baldéric, arrivée le 20 avril 939 (90) fut pour l'archevêque de Cologne l'occasion d'une revanche impatiemment attendue: il en profita jour donner l'évêché de Liège à un de ses compatriotes saxons, le savant Eracle, prévôt de l'église. de Bonn. L'aristocratie lotharingienne, qui venait d'être humiliée dans la personne de Régnier au Long Col, arrêté comme coupable de haute trahison, ne put ou n'osa s'opposer à la nomination, et, de nouveau, la royauté eut sur le trône pontifical de Liège un sujet fidèle à la place d'un vassal remuant. Eracle, il est vrai, ne connut guère de sa haute position que les angoisses et les épreuves. Savant distingué pour son époque et professeur admirable, il ne parait pas avoir possédé au même degré les qualités de l'homme de gouvernement. Il vit les terres de son église pillées et confisquées par les grands seigneurs sans pouvoir s'opposer à leurs déprédations, et, privé de ses revenus, se trouva plus d'une fois dans la détresse. Il faillit même partager finalement la destinée de son prédécesseur et ancien maître Rathier: un jour, déchainée sans doute par les grands, une émeute furieuse assaillit son palais épiscopal sur le Mont Saint-Martin, à Liège; les tonneaux (91) de cave furent défoncés, et des flots de vin de Worms rouge coulèrent jusque dans la Meuse, qui baignait le pied de la colline. Telle fut la première émeute dont l'histoire de la ville de Liège fasse mention. L'évêque, ajoute le chroniqueur, supporta patiemment ces épreuves et ne chercha pas à tirer vengeance des rebelles: apparemment, il y avait dans cette longanimité autant d'impuissance que de vraie mansuétude.

De tout ce qui vient d'être dit, on peut déduire quelle était vers le milieu du Xe siècle la situation des évêques de Liège. Ce sont des grands seigneurs entourés de toute une armée de vassaux à fidélité incertaine, désarmés comme princes et comme évêques, et dont le pouvoir a plus d'éclat que de solidité. Ils sont à la merci de leurs grands: sont-ils choisis sans l'aveu de ceux-ci, on leur rendra la vie impossible. On se permettra tout vis-à-vis d'eux, on dépècera graduellement le patrimoine de leur église, on leur substituera, si l'on peut, des usurpateurs laïques qui, comme Albéric l'a fait à Rome, géreront à leur gré le patrimoine de leur église.

Assurément, ce ne sont pas là des conditions favorables à l'éclosion d'une puissance ecclésiastique, et si l'on avait dû, à cette époque, pronostiquer l'avenir du pays de Liège, on se le serait figuré plutôt sous l'aspect d'une interminable anarchie féodale de laquelle aurait émergé, finalement, la prépondérance de quelque grand seigneur laïque. Il fallait, pour changer la tournure des événements, une force capable de réagir puissamment et de donner à la politique royale un appui solide dans le Lothier. Cette force s'appelait Notger.

|

NOTGER AVANT L'ÉPISCOPAT

Sceau de Otton I

Nous ne savons presque rien de l'origine et de la jeunesse de Notger (92). Son histoire ne commence, à proprement parler, que le jour où, dans la pleine maturité de l'âge, il monta sur le siège épiscopal de Liège. Des témoignages contemporains parfaitement dignes de foi nous apprennent qu'il était né en Souabe (93), et son biographe ajoute qu'il était de noble extraction (94). Il n'y a pas lieu de révoquer en doute ce dernier renseignement: à l'époque où vivait Notger, ce n'est guère qu'à titre exceptionnel que des hommes d'origine plébéienne revêtaient les insignes pontificaux (95), et les chroniqueurs avaient grand soin de relever la noblesse du sang de leurs héros (96).

A Liège même, il n'y eut à cette époque que Durand (97) et Wazon (98) qui fussent de petite naissance, et l'on s'émerveilla longtemps de voir la crosse épiscopale dans les mains de Durand (1021-1025), qui était d'origine servile et qui avait eu pour seigneur le prévôt de sa propre cathédrale (99).

Mais, si la noblesse de Notger n'est pas douteuse, la généalogie que lui ont forgée divers chroniqueurs peu dignes de foi doit être reléguée dans le domaine des fables. (100) La manie cyclique, si je puis m'exprimer ainsi, qui a porté les poètes épiques de tous les temps à rattacher entre eux les héros populaires par des liens de parenté, nos chroniqueurs, dont les procédés ressemblent sous beaucoup de rapports à ceux des poètes, en ont été possédés aussi, et nul n'y a plus largement payé son tribut que le bon Jean d'Outremeuse, auteur responsable de toutes les fictions qui depuis cinq siècles font de l'histoire du pays de Liège un champ de broussailles. Bornons-nous à constater que la famille de Notger nous reste totalement inconnue: elle était noble et elle habitait la Souabe, voilà tout ce que nous avons le droit d'affirmer.

Ce n'est que par les conjectures que l'on peut arriver à fixer très approximativement la date de la naissance de Notger, aucun document ne nous fournissant à ce sujet la moindre indication. Mort en 1008, après trente-six ans d'épiscopat, il était, selon toute apparence, un homme d'âge mûr quand il devint évêque, et il n'est pas téméraire de lui attribuer une quarantaine d'années en 972, ce qui reporterait sa naissance aux environs de 930. II y aurait lieu de reculer notablement cette date, si l'on devait reconnaître Notger dans le Notkerus notarius qui, le 7 avril 940, à Quedlinburg, procéda à la place de l'archichancelier à la récognition d'un diplôme d'Otton I voue l'abbaye de Saint-Gall (101). Mais il est à peine besoin de faire remarquer qu'à ne donner à ce notaire qu'un âge de 25 ans - chiffre bien minime pour l'importance des fonctions qu'il r'emplit - il faudrait, si on voulait l'identifier avec l'évêque de Liège, faire naître celui-ci en 915 et le faire mourir à 92 ans. Or, si l'on réfléchit que jusque dans les dernières années de sa vie, Notger déploya une activité presque juvénile, qu'il fit son dernier voyage d'Italie en 997, qu'il y remplit des missions importantes et qu'on le trouve encore en 1007 au plaid impérial de Mayence, on sera d'accord pour reconnaître que cette conjecture est hautement improbable. Le notaire Notkerus qui a rédigé le diplôme du 7 avril 940 n'est qu'un notaire de circonstance qui ne reparaît plus dans la chancellerie d'Otton I; tout indique que son rôle est purement local, occasionnel, et ce n'est pas s'aventurer que d'attribuer la paternité de l'acte qui porte son nom à Notger le médecin, surnommé Grain de Poivre, qui, en 940, florissait à l'abbaye de Saint-Gall (102).

On ne sait où le futur évêque de Liège fit ses études. Une source à peu près contemporaine laisse entendre que ce fut à Saint-Gall, puisqu'elle dit que Notger fut moine et même prévôt de cette maison (103). Mais quelque valeur qu'il faille attribuer aux Annales de Hildesheim, ce renseignement est fort sujet à caution. Anselme (104), qui a ici une bien autre autorité, ne sait rien des fonctions monastiques remplies par Notger avant son épiscopat, et il est peu probable qu'il aurait omis de signaler une circonstance si importante à son point de vue. Quant au Vita Notgeri, il contredit implicitement les Annales de Hildesheim en nous apprenant que Notger, ayant brillé dans ses études dès ses plus tendres années, mérita d'être transféré de l'école au palais des empereurs (105). On ne peut guère nier qu'Anselme et l'auteur du Vita aient été mieux renseignés au sujet de la jeunesse de leur héros qu'un auteur qui écrivait à une assez bonne distance et de Saint-Gall et de Liège, et qui, n'ayant pas le même intérêt à se renseigner d'une manière exacte sur le point qui nous occupe, a fort bien pu se tromper ici. Selon toute apparence, il aura confondu l'évêque de Liège avec l'un des trois personnages de Saint-Gall qui ont rendu le nom de Notger célèbre dans l'histoire littéraire du moyen-âge (106). Entre ce nom et celui de leur abbaye, il avait comme une association d'idées qui évoquait naturellement l'un quand on rappelait l'autre, si bien que prononcer le nom de Notger, c'était faire penser à Saint-Gall. Encore au XVIe siècle, nous voyons que le plus illustre érudit monastique du temps, Tritheim, s'y est laissé prendre; il confond totalement l'évêque de Liège avec l'abbé Notger-le-Bègue, et, greffant une erreur chronologique sur cette confusion de personnes, il fait mourir ce double personnage en 850 (107)! Si une telle confusion a pu être faite par un homme à qui son érudition fournissait tant de moyens de contrôle, à combien plus forte raison ne s'explique-t-elle pas chez l'annaliste de Hildesheim, qui ne disposait pas de ces moyens d'information et que personne ne pouvait corriger en temps utile!

Mais, si nous devons renoncer à croire avec les Annales de Hildesheim que Notger a été prévôt de Saint-Gall, pouvons-nous conserver une partie quelconque de son information et admettre tout au moins que Notger a fait ses études dans cette célèbre maison? Je crois que rien ne serait plus contraire aux règles d'une bonne critique. Si le renseignement est le résultat d'une méprise, il disparait tout entier (108). Qu'après cela on admette, pour des raisons purement internes et d'ailleurs peu probantes, que Notger a étudié à Saint-Gall (109), je ne m'y opposerai pas, encore bien qu'on puisse croire avec la même vraisemblance que c'est à Reichenau ou dans n'importe quel autre monastère de la Souabe.

S'il n'est nullement établi que Notger ait jamais été moine à Saint-Gall, il est absolument faux qu'il ait été écolâtre de Stavelot. C'est Fisen qui a le premier avancé cette assertion, soutenant même que, d'abord moine à Saint-Gall, Notger fut appelé ensuite à Stavelot, où il dirigea les écoles pendant huit ans, et que de là il retourna à Saint-Gall pour prendre en mains la direction de l'abbaye (110). Je crois savoir où Fisen a pris ce petit roman, que Mabillon, sans se prononcer sur le fond, a précisé en ajoutant, par voie de conjecture chronologique, que dans ce cas Notger aura été appelé à Stavelot par l'abbé Odilon (111). Fisen a trop bien lu son Tritheim. Celui-ci avait, par erreur, attribué à Notger la première Vie de saint Remacle, écrite au IX siècle; Fisen, constatant que cette Vie a été écrite à Stavelot, en a tiré la conclusion que Notger avait été moine de cette abbaye (112). La conclusion est très naturelle, mais la prémisse était fausse. Notger n'étant pas l'auteur de la première vie de saint Remacle, les déductions de Fisen croulent avec l'hypothèse de Tritheim (113).

Ce qui parait probable, c'est que Notger n'a jamais été moine. Aucun trait monastique ne reparaîtra plus tard dans sa physionomie. Ses fondations religieuses seront toutes exclusivement réservées au clergé séculier; ce grand bâtisseur ne fondera pas un seul monastère, il ne terminera pas même celui de Saint-Laurent, laissé inachevé, aux portes de sa ville épiscopale, par son prédécesseur immédiat, et l'on verra que c'est par erreur qu'on lui a attribué la fondation des prieurés clunisiens de son diocèse. Et lorsque, plus tard. il voudra connaître le charme de ces heures bénies dans lesquelles l'âme se dérobe à toutes les préoccupations du monde pour ne vivre qu'en Dieu, ce n'est pas derrière les murailles d'un monastère, c'est dans le cloître de sa chère collégiale de Saint-Jean, à Liège, qu'il se retirera. S'il a été assis, dans son enfance, sur les bancs de quelque école monastique de la Souabe, ce n'a dû être que pour y faire ses premières études.

On ne sait comment il attira sur lui l'attention de l'empereur ou peut-être de saint Brunon (114), qui l'appela ou le trouva à la chancellerie impériale. Il n'est pas le seul exemple d'un clerc passant du cloître au palais, pour échanger ensuite le palais contre un siège épiscopal. La chancellerie allait même prendre dans leur cellule des moines, comme Boson, moine de Saint-Emmeram de Ratisbonne, qui après son service à la chancellerie, fut nommé ensuite, en 970, évêque de Mersebourg (115). Le second successeur de Notger, Walbodon, eut une carrière semblable à celle de Boson: sa jeunesse s'était écoulée à l'ombre du cloître de Saint-Martin d'Utrecht, où il s'éleva même aux fonctions de prévôt; l'empereur Henri III l'arracha malgré lui à ce doux nid pour l'attacher à sa chancellerie, et lorsqu'en 1018 le siège épiscopal de Liège fut devenu vacant, il l'y fit monter (116).

La chancellerie impériale était si bien le vestibule de l'épiscopat qu'Anselme croit devoir dire que lorsque Wazon y entra, il le fit sans intention d'acquérir un évêché (117). Et comme il n'y était resté que neuf mois, les courtisans voulurent s'opposer à sa nomination, alléguant qu'il ne méritait pas un tel honneur, puisqu'il n'avait jamais peiné à la cour du roi (118).

Notger, à la chancellerie, fut le collègue de Willigis, le futur archevêque de Mayence, de l'intrigant Giselbert de Mersebourg (119) et du célèbre Gerbert d'Aurillac, le futur pape Sylvestre II, l'une des plus fortes têtes de ce siècle. La chancellerie exigeait des hommes sûrs et des esprits cultivés: Notger s'y distingua, c'est Otton III qui l'atteste (120), et les fonctions épiscopales que lui confia Otton I sont la preuve éloquente que ce prince fut content de ses services.

Nous ne savons d'ailleurs pas autre chose de cette part de la carrière de Notger. Il en serait autrement si l'on pouvait se fier à une indication d'Ughelli. D'après cet érudit, chapelain impérial, qu'il nomme Norticherus, fut, en 954 détaché par l'empereur Otton I d'auprès de sa personne; pour aller à Gaëte apaiser un conflit qui avait éclaté entre l'évêque Bernard et une partie de la population. Le document sur lequel Ughelli s'appuie est une lettre des ouailles de Bernard à leur évêque, dans laquelle elles rappellent qu'Otton I avait délégué, en qualité de missus, son chapelain, un clerc du nom de Norticherus, qui vint à Gaëte, à Traetto et Argenti, et devant lequel fut jugé tout le débat (121). Plusieurs historiens (122) ont vu dans ce personnage le futur évêque Liège. Mais il est établi aujourd'hui que le diplôme auquel Ughelli donne la date de 954 est en réalité de 999 (123). Il faut donc biffer de l'histoire de Notger le seul épisode qui nous donnât l'espoir de jeter quelque lumière sur les premières années de sa carrière publique (124).

C'est seulement en gravissant les marches du trône épiscopal de Liège que le grand homme dont nous retraçons l'existence devait émerger des ténèbres du Xe siècle. Au témoignage de nos sources, il passa directement de la chancellerie impériale sur le siège épiscopal (125), et il est parfaitement superflu de réfuter ici Jean d'Outremeuse, qui croit savoir qu'il fut d'abord chanoine de Saint-Lambert et que pendant deux ans il remplit les fonctions d'archidiacre de Campine (126).

Le siège avait été laissé vacant le 28 octobre 971 par la mort de l'évêque Eracle (127). On sait comment, en pareille occasion, les choses se passaient dès le temps d'Otton I. Le clergé de l'église veuve portait la crosse du défunt à l'empereur (128), et celui-ci faisait choix, pour lui succéder, d'un personnage à son gré. D'ordinaire il le prenait parmi les clercs de sa chancellerie, qui, attachés à sa personne et initiés à sa politique, lui semblaient présenter des garanties supérieures. Il faisait ensuite connaître son choix à l'église intéressée, et celle-ci s'empressait d'élire à son tour l'homme qui était déjà l'élu du roi. Parfois, sans attendre que le souverain lui manifestât sa volonté, le clergé de l'église veuve se réunissait, faisait un choix canonique, et envoyait prier le souverain de le ratifier (129). A prendre à la lettre les paroles du Vita Notgeri, on serait tenté de croire que c'est ce dernier procédé qui a été suivi pour l'élection de Notger. C'est, dit-il, à la demande du clergé et du peuple et par la faveur du prince que Notger passa du palais impérial au siège épiscopal de Liège. Mais les formules de ce genre étaient en quelque sorte de style, et pouvaient fort bien se concilier avec le cas d'une désignation royale antérieure, suivie d'une élection pro forma par le clergé et le peuple du diocèse. Ceux-ci, en effet, après avoir procédé à l'élection, en demandaient encore la confirmation au roi, tout comme s'ils n'avaient pas connu les intentions de celui-ci. Il est d'ailleurs bien peu probable que, si l'église de Liège avait eu l'entière liberté de son choix, elle eût jeté les yeux sur un étranger, qu'elle ne connaissait pas et dont peut-être elle ignorait même l'existence. Il y a donc lieu de croire que lorsqu'elle apprit le nom de l'évêque qu'on lui destinait, elle s'empressa de se conformer à la volonté royale en portent sur lui ses suffrages.

Ce fut au mois d'avril 972 que Notger fut consacré évêque dans l'église de Bonn, par les mains de son métropolitain Géron de Cologne. Toutes les sources sont unanimes sur l'année (130), et cette date s'accorde avec les autres témoignages. En premier lieu, avec la date de la mort d'Eracle, que nos documents, comme on vient de le voir, placent au 28 octobre 971. En second lieu, avec le chiffre de 36 ans de pontificat que les deux meilleures sources de l'histoire de Notger attribuent à ce prélat (131). En effet, Notger étant mort le 10 avril 1008, il a bien gouverné 36 années si l'on fait commencer son pontificat au printemps de 972. En troisième lieu, avec le témoignage, concluant à coup sûr, de Notger lui-mène, qui, le 19 juin 980, écrivant à l'abbé Womar de Gand, dit être dans la neuvième année de son pontificat (132). Cela est absolument exact si nous faisons courir la première année du pontificat de Notger à partir d'avril 972, et ne l'est plus si nous admettons une autre année.

Les Annales de Lobbes ont voulu nous apprendre le jour précis de la consécration, et elles le font en ces termes: 972. Dominus noster Notkerus mense aprili octavis paschae et 9 kalend, maii apud Bonnam a domino Gerone archiepiscopo instituitur Leodicensium episcopus.

Cette indication est contradictoire. En 972, l'octave de Pâques tombait le 14 avril et non le 23 (9 kal. maii), comme le veulent les Annales de Lobbes. C'est en 971 qu'elle coincide avec le 23 avril. L'erreur est facile à expliquer. L'annaliste, qui semble avoir puisé à de bonnes sources, y a lu que Notger fut consacré en 972, le jour de l'octave de Pâques. En cherchant dans sa table pascale le jour du mois qui correspondait à cette indication liturgique, il aura, par mégarde, lu une ligne trop haut, et sera tombé sur le jour qui correspond à l'octave de Pâques 971. Voilà l'explication toute simple d'une difficulté qui était, dans tous les cas, le résultat d'une erreur, et qui disparaît si l'on parvient à découvrir l'origine de celle-ci.

Est-il besoin, après cela, de réfuter longuement l'opinion des érudits qui, dans le témoignage des Annales de Lobbes, se sont attachés surtout à la date du 23 avril, et qui, voyant qu'elle ne concorde qu'avec 971, ont imaginé de placer en cette dernière année le couronnement de Notger? Nous ne le pensons pas, bien que cette date ait rallié le suffrage de plusieurs érudits (133). Pour l'adopter à notre tour, il nous faudrait corriger tous les annalistes qui font mourir Eracle en 971, et placer sa mort en 970; il nous faudrait ensuite donner un démenti à toutes les sources qui nous racontent l'avénement de Notger. Qui ne voit qu'au lieu d'un tel tissu de conjectures il est bien préférable de suivre les sources pas à pas, comme fait Foullon (134).

Nous concluons donc, en ne faisant subir à notre principale source qu'une modification très-légère, que Notger a été consacré à Bonn, le 14 avril 972, jour qui coïncidait cette année avec celui de l'octave de Pâques.

Le nouvel évêque de Liège héritait d'une situation troublée. Le pontificat de son prédécesseur avait été attristé par l'émeute. Lui-même, nouveau venu et étranger dans le pays, il ne savait pas la langue d'une moitié de ses ouailles (135), et, quant à l'autre, il ne pouvait s'adresser à elle que dans le dialecte haut-allemand, fort différent du thiois parlé dans les Pays-Bas. Il appartenait d'ailleurs à une peuplade qui était l'objet, de la part des autres Allemands, de lazzi sans nombre. Les Souabes avaient chez les Allemands du Nord la réputation que les Gascons ont en France: hâbleurs avec l'esprit en moins et une certaine lourdeur en plus. Anselme écrit en termes formels, au début de la notice qu'il consacre à Notger: « C'était, à la vérité, un Souabe, mais, pour le reste, un homme des plus distingués (136) ». Et l'on entendra plus tard un seigneur liégeois, en querelle avec son évêque, lui reprocher sa mauvaise foi de Souabe » (137).

Mais même s'il n'eût pas été Souabe, il était étranger, et ce défaut devait lui être difficilement pardonné par une noblesse remuante et ambitieuse qui voulait voir dans la dignité épiscopale l'apanage de ses cadets, et qui, dans les vingt dernières années, avait chassé un évêque et troublé le pontificat d'un autre.

|

CHAPITRE IV.

PREMIERE ANNÉE D'ÉPISCOPAT.

La carrière de Notger ne s'annonçait pas riante, on vient de voir pourquoi.

Etranger comme Eracle, et, comme lui, représentant au milieu d'une aristocratie turbulente le pouvoir impopulaire de la royauté, il pouvait s'attendre à passer par des expériences semblables à celles de ses prédécesseurs. Mais Notger possédait à un degré éminent les qualités qui avaient manqué à Rathier et à Eracle. II se distinguait du premier par un tact et par une prudence qui conjurèrent plus d'un conflit, et du second, par une énergie de fer qui avait raison des résistances les plus déterminées. Au surplus, s'il rencontra des difficultés, ce fut surtout dans le début de sa carrière, lorsqu'il eut à recueillir l'héritage quelque peu dangereux d'Eracle, puis encore après la mort d'Otton II (983), pendant les quelques années si orageuses qui ouvrirent le règne d'Otton III.

Son épiscopat n'aurait pas été si merveilleusement fécond en oeuvres de paix, s'il avait été constamment troublé par l'anarchie féodale, et si le grand bâtisseur et le grand pédagogue avait dû souvent échanger la truelle ou la férule contre l'épée.

Planter et arracher, tel fut, selon l'énergique expression d'une de nos sources, le programme du pontificat de Notger, et ce programme fut rempli (138). Notger déploya une grande énergie dans la répression des abus et dans la soumission des rebelles.

« II fut, dit Anselme, terrible pour les riches orgueilleux, redoutable pour les hommes factieux et iniques ». (139) - « Par la vigueur de sa justice, dit de son côté l'auteur du Vita Notgeri, il brisa l'obstination de ceux qui avaient troublé les jours d'Eracle, et leur infligea de justes châtiments, jusqu'à ce qu'il eut obtenu leur correction complète. Il avait deux armes dans la main: l'anathème spirituel et la répression par la force; il les mania l'une et l'autre » (140). Enfin, l'auteur du poême anonyme résume en quelques mots sa carrière de justicier « Tous ceux qui troublaient l'ordre étaient d'abord frappés de l'anathème et exclus de la communion; s'ils refusaient de s'amender, ils devaient partir pour l'exil. Les incorrigibles étaient ou pendus, ou mutilés. Il était sans pitié pour les parjures, les voleurs, les brigands; nul d'entre eux ne pouvait paraître devant lui (141). »

On le voit, nos sources sont d'accord sur l'énergie déployée par Notger dans sa lutte contre les perturbateurs, et, si ceux-ci ne sont pas désignés plus expressément, c'est parce que personne, au moment où écrivaient ces auteurs, nul ne pouvait s'y tromper. Il s'agissait de membres de l'aristocratie. Anselme, qui les désigne comme des riches orgueilleux, ne laisse pas de doute à cet égard, et l'auteur du poème anonyme, en parlant de séditieux qui sont d'abord frappés d'anathème et ensuite envoyés en exil, est au fond d'accord avec Anselme. Et lorsque le même auteur fait allusion à la peine de la hart ou de la mutilation réservée aux coupables, il vise apparemment la tourbe des individus de bas étage que les grands avaient à leur service, et qui organisaient les émeutes comme celle qui fit tomber Rathier, ou celle qui menaça du même sort l'autorité d'Eracle. En somme donc, malgré le vague et l'imprécision peut-être intentionnelle de leurs expressions, nos sources principales ne laissent pas de lever discrètement le voile qui couvre la partie la plus orageuse et la plus délicate de la carrière de Notger: ses luttes pour forcer les grands seigneurs à reconnaîttre l'autorité du prince légitime, et à respecter les droits de l'Eglise et ceux de la population désarmée (142).

Un épisode plus fameux dans la légende que dans l'histoire nous fait connaître le nom d'au moins un des châteaux-forts dont l'évêque de Liège parvint à se débarrasser pour la plus grande sécurité des habitants de sa ville : c'est celui de Chèvremont. Situé à sept kilomètres en amont de Liège, dans la pittoresque et profonde vallée de la Vesdre, ce château était bien le plus redoutable voisin de nos princes. On voyait, des portes de la ville, sa sombre silhouette se profiler à l'horizon, et plus d'un évêque de Liège eût pu dire ce qu'au rapport de Suger, Philippe I, roi de France, disait à son fils Louis VI en lui montrant la tour de Montlhéry: « Voilà une tour qui m'a fait vieillir dans les inquiétudes; jamais elle ne m'a permis de goûter une vraie paix (143) ». Du haut de la montagne inaccessible dont les parois descendaient presque verticalement dans la rivière, et abordable seulement par l'isthme étroit qui, du côté du nord, la rattachait au plateau, le château de Chèvremont se dressait comme une menace perpétuelle à l'horizon. Cette vaste et puissante forteresse n'était pas antérieure à l'époque mérovingienne; selon toute apparence, elle avait été bâtie par Pépin de Herstal; au VIIIe et au IXe siècle, elle portait encore le nom de Château-neuf (Novum Castellum). Dans son enceinte était comprise une église Sainte-Marie, desservie par un corps de chanoines réguliers; les rois francs, à partir de Pépin, se plurent à l'enrichir: de leurs libéralités (144). Grifon y fut enfermé en 741 par son frère Carloman (145); l'empereur Lothaire I y résida en 854 et Lothaire II en 862 (146). Dans les premières années du Xe siècle, Chèvremont, (c'est le nom qui dès lors vient remplacer l'appellation de Château-neuf) (147) passa aux mains des ducs de Lotharingie, qui prirent dans nos contrées la place des rois et occupèrent leur domaine. En 922, le château est occupé par le duc Giselbert (148), et, après sa mort tragique en 939, nous y voyons sa veuve réfugiée. Quelque temps après, les derniers tenants de la cause de Giselbert en étaient expulsés par le comte Immon, qui, parait-il, garda la place et qui, révolté à son tour, y tint bon en 960 contre saint Brunon (149). Comme, peu de temps après, il se réconcilia avec l'empereur, et qu'on avait appris à connaitre à la fois et son habituelle fidélité et le danger qu'il y avait à l'aliéner, nous devons croire qu'il aura conservé la paisible possession de ses biens, et que Chèvremont ne lui aura pas été enlevé. Nous savons qu'il vivait encore en 908: c'est donc à tout le moins jusqu'à cette date que le château sera resté entre ses mains (150).

La forteresse passait pour imprenable, et non sans raison, car les flancs abrupts de ses rochers et les parois massives de ses murailles avaient bravé plus d'un annemi. En 882, les moines de Stavelot, fuyant la fureur des Normands, y avaient trouvé un refuge avec les reliques de leur saint (151). En 922, le duc Giselbert y avait tenu tête au roi Charles le Simple (152), en 939, il y avait soutenu l'effort des armées du roi Otton le Grand (153), et depuis lors, comme on vient de le voir, les armes royales l'avaient vainement assiégé à plusieurs reprises: on n'avait pu s'en rendre maitre que par la ruse (154). Telles étaient les annales militaires de la redoutable forteresse (155).

Dès son avènement, nous voyons Notger se préoccuper de ce qu'on pourrait appeler la question de Chèvremont; je crois en trouver la preuve dans le fait suivant. Il était à peine depuis quelques mois sur le siège de saint Lambert qu'un acte impérial, daté de Pavie le 1er août 972, faisait don à l'église Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle de l'abbaye de Chèvremont, c'est-à-dire de l'église annexée au château et comprise dans son enceinte (156). L'intention ici est transparente. L'octroi de l'abbaye de Chévremont à une église étrangère, s'il n'équivalait pas à la sentence de mort du château, en était au moins le prélude. Notger n'avait pas perdu son temps, et ce simple diplôme, où son nom n'est pas même prononcé, témoigne éloquemment, et de son crédit auprès de l'empereur, et de la singulière énergie de sa volonté. Pour le reste, il pouvait attendre, et préparer tranquillement le coup suprême qu'il se proposait de porter à la bastille féodale.

Une autre difficulté, et d'un caractère beaucoup plus urgent, réclama toute la sollicitude de Notger dès les premiers jours de son avènement: c'était la situation critique de l'abbaye de Lobbes. Cette grande maison monastique, qui faisait partie du diocèse de Cambrai, relevait au temporel des évêques de Liège, depuis la donation que l'empereur Arnoul en avait faite, en 888, à l'évêque Francon. Elle avait un domaine immense, qui comprenait en 868-869, lorsque fut dressé son polyptyque, un total de 174 villages, avec le château de Thuin qui lui servait de forteresse et de refuge (157). Ses abbés se glorifiaient d'avoir eu, au VIIIe siècle, le rang et le titre d'évêques (158). Livrée successivement, pendant le IXe siècle, à des abbés laïques de famille princière, elle avait vu sa prospérité religieuse et matérielle déchoir en même temps sous des chefs aussi indignes que Hubert, beau-frère de Lothaire II, Carloman, fils de Charles-le-Chauve, et Hugues, bâtard de Lothaire II (864-885). Les évêques de Liège, devenus les héritiers de ces déprédateurs sans conscience, n'avaient qu'en partie fermé les plaies. Se considérant, de par la donation du roi, comme les abbés du monastère, ils l'avaient gouverné par des prévôts, et pris pour eux la moitié de ses revenus (158). Cette situation dura environ un siècle, et, au témoignage des écrivains du lieu, elle fut désastreuse pour la discipline et pour la prospérité de l'abbaye.

Tout fut à vendre sous des prélats comme Richaire et Farabert, qui, bien qu'ayant été moines eux-mêmes, gouvernèrent dans un sens bien peu monastique (159). Les choses en vinrent à un état de crise aiguë lorsque l'évêque Baldéric I eut envoyé de Gembloux le prévôt Erluin, qui, déjà suspect à cause de son origine étrangère et de son accointance avec le comte Régnier de Hainaut, se rendit bientôt odieux aux moines de Lobbes par sa sévérité outrée. Erluin, vénéré comme un saint à Gembloux, faillit laisser la vie sous les coups de ses religieux exaspérés, qui lui arrachèrent les yeux et lui coupèrent la langue. Ces choses se passaient vers 958 (160). Instruit par de pareilles expériences, et pacifique en toutes choses, Eracle avait rendu à Lobbes ses abbés, et cet acte, en y affermissant l'autorité, y avait ramené le calme (161). L'abbé Alétran avait eu un règne paisible et prospère, et l'abbatiat de son successeur Folcuin avait commencé sous les meilleurs auspices, lorsque le retour au pays d'un ancien moine de la maison, le fameux Rathier, déchaina de nouveaux orages. L'évêque détrôné voulut se refaire un petit royaume dans ce coin de terre qui avait été l'abri de sa jeunesse; il y eut bientôt son parti, il parvint, à ce qu'il parait, à gagner Eracle lui-même, et l'abbé Folcuin n'eut plus qu'à céder le terrain à son remuant rival, qui s'installa aussitôt à Lobbes comme dans son héritage (162).