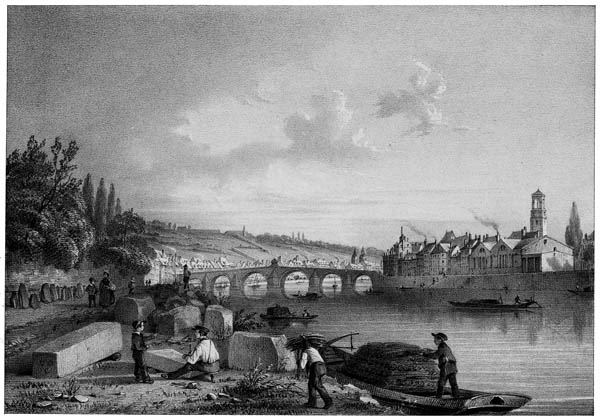

Le pont des arches à Liège

Le gouvernement a repris l'administration de la Meuse le 1er janvier 1840,

Il a voulu que cette reprise fût précédée d'un rapport général sur la situation de cette rivière.

C'est ce rapport que nous publions ci-après.

Au 1 janvier 1840, il y a eu précisément vingt ans que l'État avait cessé d'administrer la Meuse.

La loi fondamentale de 1815, avait consacré un chapitre spécial à la direction des eaux, ponts et chaussées; elle portait

Art. 218: « Si parmi les ouvrages... , il s'en trouve dont la direction peut être confiée aux États des provinces, soit à cause d'un intérêt moins général, soit pour raison d'utilité ou de convenance tirée de la chose même, elle leur est attribuée, soit exclusivement, soit concurremment avec la direction générale.

Art 219. Le roi, après avoir entendu les États des provinces, et sur l'avis du conseil d'État, détermine quels travaux sont remis sous la direction des États et fixe en même temps le mode de pourvoir aux frais de leur entretien.»

C'est en vertu de ces dispositions qu'un arrêté royal du 17 décembre 1819 avait confié l'administration de la Meuse aux trois provinces que cette rivière traverse.

Cet acte n'emportait pas cession; le gouvernement s'était réservé la faculté de reprendre l'administration de cette rivière, s'il le jugeait convenable (§ 3 de l'art. 1er). Le principe du code civil qui déclare les rivières navigables dépendances du domaine public (art. 538), était donc resté intact.

En proposant, en novembre 1838, des allocations pour des travaux à faire, dans le cours de 1839 à l'Escaut, la Lys et la Meuse, le gouvernement crut devoir y mettre pour condition la reprise de ces rivières, à partir du 1er janvier 1840, l'année 1839 étant nécessaire à la transition administrative.

Les Chambres se sont associées à cette pensée: les rivières navigables ont ainsi repris un caractère national. (Loi du 31 décembre 1838.)

Il y a plus:

L'Escaut et la Meuse ne sont pas seulement du domaine public, quant à la Belgique; ce sont des rivières du domaine européen, en quelque sorte. Comme le Rhin, l'Escaut et la Meuse font l'objet des traités de 1815. (Annexe XVI de. l'acte général du Congrès de Vienne.) L'art. 5 des dispositions spécialement relatives à la navigation du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, porte: « Les États riverains des rivières spécifiées (ci-dessus) se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la manière que cela a été arrêté à l'art. 7 pour le Rhin. » La disposition qu'on rappelle est conçue en ces termes: « Chaque État riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle â la navigation. » L'État belge doit donc aux nations étrangères la garantie d'une bonne administration de l'Escaut et de la Meuse. Cette garantie existait-elle sous le régime de l'arrêté de 1819, et jusqu'à quel point le gouvernement précédent avait-il pu charger les provinces des obligations que le droit des gens impose à chaque État riverain?

Le rapport que nous publions n'est, en quelque sorte, que l'introduction à l'étude d'art, qui reste à faire.

Bruxelles, le 5 février 1840.

ARRÊTE MINISTÉRIEL DU 11 AOUT 1839.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,

Vu la loi du 31 décembre 1838, d'après laquelle l'État doit reprendre, à partir du 1er janvier 1840, l'administration de la Meuse;

Considérant qu'il importe que cette reprise soit précédée d'un rapport général sur la situation de cette rivière,

ARRETE:

Le sieur Guillery, ingénieur de 2e classe au corps des ponts et chaussées, est chargé d'une étude générale de la Meuse; le rapport qu'il nous adressera, comprendra deux parties principales:

La 1re consacrée à la description de la rivière (sa situation, tant en Belgique qu'en France et en Hollande, les améliorations projetées ou effectuées, etc.);

La 2ème partie consacrée à l'administration et à la navigation (règlements, tarifs, mouvement de la navigation, objets transportés, etc.).

Il annexera à ce rapport, pour la rédaction duquel il se mettra en relation, tant avec MM. les gouverneurs qu'avec MM. les ingénieurs en chef des trois provinces, les textes des règlements, tableaux et autres pièces.

Les services provinciaux continueront à subsister, ainsi que les services spéciaux à Liège.

Expédition du présent arrêté sera adressée à MM. les gouverneurs des provinces de Limbourg, de Liège et de Namur, à M. l'inspecteur-général des ponts et chaussées, à M. l'inspecteur Vifquain et à M. l'ingénieur Guillery.

Bruxelles, le 11 août 1839.

NOTHOMB.

|

TEXTE DU RAPPORT DU 23 DÉCEMBRE 1839.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Conformément à la loi du 31 décembre 1838, l'État doit, à partir du 1er janvier 1840, reprendre l'administration de la Meuse, et vous avez jugé qu'il fallait que cette reprise fût précédée d'un rapport général sur la situation du fleuve. Chargé de ce travail par votre arrêté du 11 août dernier, je me suis appliqué à répondre à vos vues en relevant minutieusement les faits, quant au fleuve en lui-même, aux travaux exécutés ou conçus, aux péages imposés à différentes époques, en un mot eu égard à tout ce qui semble devoir donner une idée exacte des facilités ou des entraves qu'a successivement rencontrées la navigation. Je vais tâcher, Monsieur le Ministre, de resserrer en peu de pages ceux de ces faits qui constituent par leur ensemble l'état actuel d'une voie de communication du plus grand intérêt pour trois provinces et pour le pays tout entier.

DESCRIPTION DE LA MEUSE.

La Meuse prend sa source dans le département de la Haute-Marne, à sept lieues de Langres et à une lieue de Montigny; son élévation au-dessus du niveau de la mer est de 456 mètres. Formée de deux ruisseaux qui, coulant à travers les vallées de Récourt et d'Avrécourt, joignent leurs eaux à Fort-Fillières, elle ne prend son nom qu'auprès du village de Meuse, et ne commence à être navigable qu'à Verdun, après avoir reçu divers affluents, le Mouzon à Neufchàteau (1), le Vair au-dessus de Vaucouleurs, le Deuil au-dessous, et le Méholle à Void. Jusque-là, dans un espace de 175,000 mètres, le manque d'eau s'oppose à une navigation régulière: de nombreuses usines en détournent abondamment pour leur usage; aux environs de Neufchâteau, à Bazoilles, elle se perd et disparait durant près de six mois de l'année, par les infiltrations du sol, pour ne se remontrer qu'à Noncourt, à une lieue et demie plus loin; et de Domremy à Verdun, elle s'éparpille, pour ainsi dire, par la multiplicité-des bras et des sinuosités de son cours. Les gués et Ies pertuis naturels offrent des chutes où souvent les bateaux se brisent à la descente, et qui rendent la remonte impossible. La largeur du fleuve est, dans cet espace, de 25 à 50 mètres, selon les lieux. Sa pente générale, qui est de 0,00151674 m, sort des limites dans lesquelles un cours d'eau est navigable.

Une partie si défectueuse, si impropre à la navigation, devait donner lieu à plus d'un projet.

Le plus ancien parait être celui du Maréchal de Vauban, qui regardait comme facile de réunir la Meuse à la Moselle, par un canal de Pagny à Toul (2).

En 1720, De Bavilliers, ingénieur, proposa sa jonction à la Saône par le Vair; mais cette proposition ne fut point accueillie.

En 1738, un sieur Bresson demanda la même jonction, en partant d'un point encore plus élevé, de Neufchâteau par le Mouzon, et ne fut pas plus heureux.

En 1751, le roi Stanislas, malgré le crédit dont il jouissait à la cour de Louis XV, échoua dans ce même projet, par les intrigues d'une corporation puissante qui en fit suspendre l'exécution.

En 1783, dans un ensemble de propositions très vastes, relatives à la Meuse, se trouvait comprise sa canalisation depuis Verdun jusqu'au confluent du Vair.

Enfin, aujourd'hui encore, l'administration des ponts et chaussées prépare des études dans le but de joindre le bassin de la Meuse à celui du Rhone, au moyen d'une canalisation depuis Verdun jusqu'au village de Pagny et au delà.

A Verdun, où le volume d'eau est d'environ 16 mètres cubes, la Meuse porte déjà des bateaux de 45 mètres de long sur 5m,50 de large, ayant un tirant d'eau de 1m,20. En amont de cette ville, on ne rencontre que de petits bateaux connus sous le nom de bateaux de Verdun. De plus grands descendent parfois quand les eaux sont hautes, mais ils ne remontent jamais. Un pont, des murs d'eau, un port, quelques ouvrages d'entretien, quelques revêtements sur les rives, indiquent déjà l'importance que prend le fleuve et l'attention protectrice que, dés ce point, mérite le batelage.

Ce n'est toutefois qu'à Sedan qu'une véritable navigation s'établit; le eaux de la Meuse, grossies par celles du Chiers, ont un volume d'environ 0 mètres cubes (3), et les conditions de leur cours sont dès-lors à peu près les mêmes qu'en Belgique. Depuis Verdun, dans un parcours de 68,000 mètres, aucun genre d'amélioration n'a été réalisé ni même projeté; mais à Sedan, il existe un canal passant par les fossés de la place et qui a pour effet de couper un coude long et dangereux. Projeté en 1788, commencé en 1789, bientôt interrompu par les événements politiques, ce canal, qui a 577 mètres de long, a été repris en 1806 et achevé en 1810. Une écluse, placée à son extrémité d'aval rachète une chute de 1m41; à l'extrémité d'amont est une porte de garde (4).

A partir de cette ville, la Meuse devient d'une importance extrême pour nos relations commerciales.

En la quittant, elle passe successivement à Donchery, au-dessous duquel elle reçoit le Bar et le canal des Ardennes, qui la réunit à l'Aisne, et par l'Aisne à l'Oise et à la Seine (5); à Mézières, au confluent du Vence, un peu au-dessus de celui du Sermonne; à Charleville; à Monthermé, au confluent de la Semoy; à Revin; à Fumay, un peu avant de recevoir le Viroin; à Han et à Givet, où la Blanche, en amont de la ville, l'Heuille, dans la ville même, viennent y jeter leurs eaux. A près de 3,000 mètres au-dessous de Givet, le ruisseau de Jaspe forme la séparation de la France et de la Belgique.

De Sedan au pont de Jaspe, le développement de la Meuse est de 141,000 m.; sa largeur est de 60 à 100 mètres, et sa pente générale de 0m,00039.

Les difficultés de son cours dans cette longue étendue devaient provoquer des projets d'amélioration, et quoiqu'il y en ait eu, on peut s'étonner qu'il y en ait eu si peu.

En 1783, il en parut un qui indiquait les perfectionnements réclamés par la navigation depuis Verdun jusqu'à Givet; mais il n'eut aucune suite.

II en fut de même d'un mémoire publié en 1794, par M. Lecreulx, officier du génie, et ce n'est que dans ces dernières années qu'on a songé sérieusement à mettre la main à l'oeuvre; mais aussi les études profondes qui ont été faites viennent d'être couronnées d'un plein succès par l'adoption du projet des ingénieurs des ponts et chaussées. Au moyen des travaux actuellement même en voie d'exécution, une navigation permanente est désormais assurée jusqu'à notre frontière, tandis que précédemment, périlleuse en toute saison, elle était à peu près interrompue dans les mois de juin, de juillet, d'août et de septembre.

Une loi de 1837 affecte 7,500,000 Fr. à ces travaux, dont le but est d'abréger le temps et les frais de la navigation, de la rendre praticable à l'époque des plus basses eaux, et de faire disparaitre les dangers auxquels elle était exposée en tout temps. On y est parvenu par des dérivations, par des barrages, par des chenaux avec digues submersibles, et en enlevant du fond de la rivière les roches qui gênaient toujours la marche des bateaux et quelquefois les brisaient.

Ainsi, une dérivation à Villette, en aval de Sedan, par une longueur de 1,700 mètres, remplace un détour de 8,000 mètres; celle de Mézières, confiée au génie militaire de la place, supprime par 600 mètres un détour de 6,000 mètres; celle de Revin, de 560 mètres, dont 213 mètres en canal souterrain creusé dans le roc, rachète 5,000 mètres de détour; d'autres dérivations, celles de Mont-Cy, de Dame-de-Meuse et de St-Joseph, ont surtout pour effet de suppléer à un mauvais fond, et celle de Han, en amont de Givet, la plus considérable de toutes, a 2,000 mètres, avec souterrain de 500 mètres dans le roc.

Les quatre dérivations de Villette, de Mézières, de Revin et de Han, suppriment à elles seules 30,000 mètres de détours.

Les chenaux, en rétrécissant le cours du fleuve, maintiennent les eaux à une plus grande hauteur. Tels sont ceux de Dom-le-Mesnil, de Monthermé et de St-Louis, en aval de Monthermé. Ils sont tous calculés pour qu'il y ait constamment et partout 1 mètre d'eau à l'étiage, avec une vitesse de 1 mètre par seconde.

Les frais sont également atténués par la diminution du développement de la ligne navigable. Les deux coupures de Donchery et de Mézières suppriment 3 fr. de péage par bateau.

Par suite des améliorations effectuées dans ce parcours d'environ 29 lieues de 5,000 mètres, le chemin de halage est tenu partout à 3 mètres ou 3m,50 au-dessus des basses eaux, et sa largeur, de 4 mètres en déblai, est de 5 mètres en remblai. Sa conservation est garantie par de forts pérés, d'une construction solide et à l'épreuve des eaux. Tels sont ceux de Monthermé, d'Haibes, en aval de Fumay, et autres déjà faits ou dont l'exécution est décidée sur tout le cours du fleuve.

Jusqu'à ces derniers temps, les ouvrages sur la Haute-Meuse se bornaient aux ponts, aux quais, aux ports de Mézières, de Charleville et de Givet, et à quelques pérés pour soutenir le chemin de halage. Il y a deux ans à peine qu'un pont suspendu, en fer, a été construit à Monthermé, aux frais de la commune, et c'est seulement depuis les grands travaux entrepris par l'État, que d'autres communes montrent le désir de remplacer leurs bacs par des passerelles.

Entrée en Belgique au pont de Jaspe, commune d'Agimont, la Meuse reçoit l'Hermeton auprès d'Hastières-Lavaux; la Lesse, au pont St-Jean à Anseremme, en amont de Dinant, qu'elle laisse sur sa rive droite; le Molignée, à Warnant; le Burnot, à Rivière; le Bocq, à Yvoir, et la Sambre à Namur, qu'elle laisse sur sa rive gauche. Dans cette longueur de 49,000 mètres, la largeur varie de 80 à 120 mètres, la vitesse moyenne est de 0m,75, et la pente générale de 0m,00031.

A partir du pont de Jaspe, on ne trouve plus aucune trace de travaux d'amélioration, et, à compter de cette limite, le fleuve est encore ce que naguère il était en France, d'un parcours très difficile pour les bateaux de grande dimension. Un pont (6), des murs de quai, deux ports à Dinant; un port en amont de cette ville, à Froidvau; le pont (7), les quais, le port, à Namur; le port à Jambe, en aval de cette dernière ville; des pérés et des réparations partielles au chemin de halage: tels sont les ouvrages dus au zèle de la province et des communes. Leurs ressources ne leur ont pas permis de faire plus; aussi la navigation éprouve-t-elle de graves contrariétés dans cette partie de la Meuse. A la vérité, elle n'y est jamais entièrement interrompue, mais pendant quatre mois, très souvent pendant cinq, en juin, juillet, août, septembre et octobre, elle a de nombreux obstacles à surmonter et de longs retards à subir, de Givet à Dinant et de Dinant à Namur, où le manque d'eau met à nu les barrages naturels de gravier ou de roc, et multiplie les gués et les courants. Il y a presque nécessité, à cette époque de l'année, de renoncer à l'usage des grands bateaux, qui ne naviguent plus alors que très péniblement, même avec de faibles charges, et de recourir à l'emploi de petits bateaux plats, d'une construction légère, insuffisants pour les besoins du commerce. C'est malheureusement au nôtre que cet état de choses est le plus préjudiciable, c'est à nos diverses exploitations, à notre batelage, qu'il se fait le plus rigoureusement sentir, et les entraves sont pour nous d'autant plus défavorables, que les quatre cinquièmes des transports entre Givet et Namur, se font en remonte.

La Meuse, en Belgique comme en France, à cause de sa pente inégalement répartie, se compose de biefs ou bassins dans lesquels l'eau, souvent très profonde, présente à la navigation une grande facilité, et de barres en gravier ou en roc, à peine recouvertes d'un courant rapide. Ainsi, en face des premières maisons d'Agimont, au-dessous du pont de Jaspe, le chenal navigable est d'une assez bonne profondeur; mais il n'a guère que la largeur de deux bateaux, et, à la première île, il devient périlleux par les pierres dont il est encombré, après s'être élargi jusqu'à l'île d'Hermeton, il se resserre entre deux bancs de gravier, où il augmente de vitesse, puis s'ouvre davantage jusqu'à la seconde île, en aval de laquelle le gravier vient de nouveau le rétrécir. Au-dessous du confluent de l'Hermeton, est encore un courant assez fort, où les bateliers, dans des temps déjà anciens, ont construit un barrage isolé qui ne maintient l'eau que très imparfaitement, il est vrai, mais à l'aide duquel il y a néanmoins 0m,80 et 0m,85 de hauteur d'eau dans le chenal navigable. De même, en amont d'Hastières-Lavaux, un faux bras a été barré par un bateau rempli de pierres que les bateliers ont submergé en cet endroit.

A la suite d'un long et beau bief, on arrive au courant de Ranle, en amont de Waulsort; là, le chenal est étroit, mais l'eau est profonde, et c'est surtout aux roches sur lesquelles elle coule qu'est dû le courant. On en rencontre bientôt un autre, vis-à-vis du château de Waulsort; un peu au-dessous, le chenal navigable, creusé sous le gouvernement français à 1 mètre de profondeur, sur une longueur d'environ 500 mètres, s'est conservé jusqu'à cette heure en bon état.

De Waulsort au château de Freyr s'étend un magnifique bassin où l'eau a 4 et 5 mètres, et qui se termine à la pointe de l'île Moniat en un courant rapide causé par les roches dont le fond de la rivière est garni; la hauteur d'eau y est de 1 mètre, 1m,50, 1m,70: il suffirait d'ôter les roches pour avoir 2 mètres et plus.

De là au pont de Dinant l'eau est profonde et abondante. En aval du pont se trouve le plus rapide et le plus mauvais courant, celui de la Tour de Leffe. Un peu plus bas est le courant d'Houx, également très rapide. En aval, le chenal devient profond, mais il est encore rempli de roches, et jusqu'à Poilvache il est étroit et difficile, malgré l'abondance- de l'eau.

En face d'Anhée, un banc de gravier oblige à quitter la rive droite pour n'y revenir qu'à Moulin, quoique le chenal ait d'ailleurs 1m,40 et 1m,70, même en cet endroit. Il se rétrécit à Yvoir, où il forme un coude sur un mauvais fond; et à Fidevoye, au-dessous du confluent du Bocq, il est obstrué par un banc de gravier et de roches. II continue entre le gravier jusqu'au-dessous du château d'Hun, et à Rouillon, où il a de la profondeur, il est séparé de la rive droite par une multitude de roches. Un peu en aval, il est divisé en deux par un banc de gravier; bientôt après, il se reforme et se poursuit avec une bonne profondeur jusqu'en amont de Burnot, au courant de Frappecul, à partir duquel il a de l'eau en abondance.

Au-dessous de Profondeville, on retrouve le gravier en amont de l'île de Tailfer. De ce courant jusque vis-à-vis du château de Fooz, le chenal est profond et assez large, même lorsqu'en aval du château il est partagé et affaibli par une île. Au-dessous de ce point, le lit du fleuve forme un coude qui entame chaque année la rive gauche et contrarie le passage des bateaux. Enfin, en tête de l'île de Wépion, existe un courant de peu d'étendue, à partir duquel on ne rencontre plus, jusqu'au pont de Namur, que le courant de la Plante, qui est du reste un des plus forts.

Aux difficultés de ces courants, dans lesquels la hauteur n'est guère que de 0m,50 à 0m,60 dans les basses eaux, et de 0m,90 à 1m,10 dans les eaux moyennes, se joignent celles qui proviennent de l'état du chemin de. halage; changeant plusieurs fois de rive, obligeant les chevaux à traverser des bras assez larges, souvent éloigné du chenal navigable, toujours trop bas ou trop étroit, quand il n'est pas l'un et l'autre, il est encore à construire dans la plus grande partie de ce parcours.

Le mal date de loin, il est depuis longtemps connu, et de vives plaintes se sont maintes fois fait entendre; il ne parait pas pourtant que l'on se soit mis en peine d'y chercher un remède. Du moins aucun document antérieur à 1826 ne donne à supposer, avant cette époque, l'existence du moindre projet d'amélioration.

En 1826, M. De Puydt eut le dessein de canaliser la rivière dans cette étendue de 49,000 mètres, de la frontière à Namur; des plans et profils des ouvrages furent établis, des devis estimatifs furent dressés, et un avant-projet présenté à l'approbation du gouvernement resta sans effet, peut-être seulement à cause des événements politiques de 1830, en supposant que les stipulations du traité de Vienne eussent permis d'admettre sans restriction un projet qui augmentait sensiblement le péage (8).

Vers le même temps, la compagnie française, concessionnaire du canal des Ardennes, autorisée par le gouvernement français à faire faire des études pour l'amélioration de la navigation jusqu'à nos frontières, offrit au gouvernement des Pays-Bas de se charger du même travail en Belgique. Elle avait compris que son entreprise ne lui serait, que d'un faible avantage, que peut être même elle lui deviendrait onéreuse, si de semblables travaux n'étaient pas continués sur notre territoire, mais ses offres furent rejetées et les améliorations ajournées (9).

La conviction de la compagnie française sera partagée par toutes les personnes au fait de la matière, et le conseil général du département des Ardennes, ignorant encore le projet que vous avez conçu, a, dans sa dernière session, émis le voeu que des arrangements fussent pris, entre la Belgique et la France, pour la continuation des travaux en cours d'exécution de Sedan à Givet.

Cet aspect, si peu encourageant pour la navigation, que présente la Meuse belge jusqu'à Namur, se reproduit encore, à quelques différences près, de Namur à Liège, pendant un cours de 67,000 mètres, durant lequel la largeur est de 100 à 140 mètres, le volume d'eau d'environ 60 mètres cubes, la vitesse moyenne de 0m,40, et la pente générale de 0m,000196.

De Namur, la Meuse passe à Samson, où elle reçoit le ruisseau du même nom; à Huy, où elle reçoit la Méhaigne au-dessus de la ville, et le Hoyoux dans la ville même; de là elle se rend à Liège, où elle reçoit la Liege (lire Légia) à gauche et l'Ourthe à droite, par plusieurs bras (10).

Quoique l'on doive regarder comme des travaux importants même ceux qui se renferment dans l'enceinte et aux abords des villes, qu'un pont (11), un port et des quais à Huy, les quais, les ports en amont et en aval du pont des Arches, à Liège (12), soient d'évidents avantages, les distances entre les villes ont un grand développement et là, il n'y a pas vestige d'un projet d'amélioration.

(12) Le pont des Arches, construit en 1038, sous le règne de l'évêque Réginard, s'est écroulé en 1409; rétabli en 1446, il a été emporté en 1643 par une crue d'eau extraordinaire, dont la hauteur, il y a peu d'années, était encore marquée sur un des piliers de l'église St-Barthélemy, à Liège. Sa reconstruction, commencée le 17 octobre 1648, a été terminée en 1657, et a coûté 315,954 for. 14 sols et 3 liards. Pour subvenir aux frais d'un travail si considérable, il fut établi un impôt de dix liard, par tonne de bière, qui, en très peu de temps, couvrit la dépense. L'architecte se nommait CORNELIS PESSERS.

Les archives de la province de Liège renferment un projet de pont destiné à mettre en communication les villages de Jemeppe et de Seraing. Ce projet, qui n'a pas reçu d'exécution, date des premières années de ce siècle, et est dû à M. POTET, architecte des travaux publics. Il s'agissait d'un pont en bois, qui se composait de 6 piles et de 2 culées, couvertes par un plancher d'environ 12 mètres de large; les travées avaient 34m,60, excepté celles des deux extrémités, de 17m,30 chacune; il y avait deux voies, avec plates-bandes en fer pour recevoir les roues des voitures; deux trottoirs étaient ménagés sur les côtés et garantis par des garde-fous; les piles eussent été en bois ou en pierre le projet laisse le choix et en présente de l'une et de l'autre espèce.

Depuis, un projet de pont en fer a été proposé pour le même endroit, en face des établissements de M. John Cockerill.

Ce passage de la Meuse a toujours été très fréquenté: c'est un des points où les relations entre le Condroz et la Hesbaye sont les plus actives. En 1381, un pont de bois avait été construit à Jemeppe, magna suburbanerum et rusticanorum condrosorum commodo - FOULLON, tom. 1er, pag. 446.

|

Dès le pont de Namur, un peu en aval, est un fort courant, où l'eau n'a pas plus de 0m.50 de profondeur, sur une largeur de 5 à 6 mètres de part et d'autre, le gravier n'est recouvert que de 0m,30 à 0m,35 d'eau. A la suite de quelques courants moins rapides et d'iles qui diminuent la hauteur du chenal navigable, vient le courant de Samson, le plus fort de tout ce parcours, entretenu et augmenté par les attérissements dus au ruisseau qui s'y décharge; puis le courant d'Andenne, et celui d'Andenelle, causé par les piles ruinées d'un pont romain; et, après le beau bassin de 10 à 15 mètres de profondeur, qui remplit l'intervalle du confluent de la Méhaigne au pont de Huy, on arrive successivement au courant en aval de ce même pont; au courant de Loyable, en face d'Ampsin, où le chenal navigable passe de la rive gauche à la rive droite; au courant de Flône, où l'eau n'a pas moins de 1m,40 de profondeur, mais qui, resserré par les attérissements d'un faible ruisseau, est le passage le plus étroit de tout le cours de la Meuse en Belgique; au courant de la Mallieue, étroit aussi, mais profond de 0m,85 à 0m,90; ensuite, par une belle eau, au courant de Chokier, en aval du village, également étroit, également rapide, mais assez profond; enfin au courant du Val-St-Lambert, à partir duquel la navigation ne rencontre plus jusqu'à Liège que de faibles obstacles; mais, comme au delà de Namur, le halage ne se fait qu'avec de grandes difficultés, surtout en remonte, et par les mêmes motifs.

Une société de bateaux à vapeur destinés au transport des voyageurs et des marchandises entre Liège et Namur, s'est formée il y à deux ans; elle a, sans succès, tenté quelques draguages. Cette opération, effectuée dans le dessein d'approfondir le chenal navigable, en enlevant le gravier et en détruisant les barrages naturels, n'a pas empêché le gravier de revenir et les barrages de se reformer aux mêmes endroits; elle a eu, en réalité, pour résultat contraire à celui qu'on voulait obtenir, de faire baisser les eaux dans des passes où leur hauteur était déjà insuffisante, et de rendre ainsi la navigation plus difficile dans les basses eaux.

Ce n'est que dans la traverse même de Liège, en amont et en aval, que l'on parait, même à des époques déjà anciennes, s'être occupé des moyens de faciliter la navigation et de prévenir les inondations presque périodiques qui désolent les deux rives. Sans parler des pilotis, des digues, des pérés et autres ouvrages exécutés et entretenus dans les derniers siècles pour la défense des rives ou pour le halage (13), l'évêque Notger, dès le onzième siècle, pour assainir le quartier d'Outre-Meuse et dessécher les marais à travers lesquels passait la Chaussée-des-Prés, fit faire une importante dérivation. La Meuse, comme quelques-uns le prétendent, passait-elle alors au pont d'Amercoeur? Est-ce son lit actuel qui fut creusé et élargi par Notger? Ou, comme d'autres l'affirment, l'ancien canal d'Avroy était-il lui-même cette dérivation? Les ouvrages et les monuments historiques laissent cette controverse indécise; néanmoins peut-être, à la configuration du terrain, à la composition du sol, qui présente le gravier presque à fleur de terre, peut-on reconnaitre que la direction naturelle du fleuve est de Fragnée par le pied de la Chartreuse; comme d'ailleurs il est constant que le quartier de l'est n'a été délivré des eaux que par la dérivation de Notger, on peut conjecturer que le pont des Arches est sur cette dérivation. Cela expliquerait la multitude de bras par lesquels I'Ourthe se rend aujourd'hui dans la Meuse.

Quoi qu'il en soit, qu'elle qu'ait été l'origine du canal qui, par le quai d'Avroy, la Sauvenière et la rue actuelle de la Régence, se dirigeait des Augustins vers l'extrémité du quai des Jésuites, en aval de l'Université, son existence était aussi favorable à la navigation, que les tournants en amont du pont des Arches lui sont contraires, des constructions successives ayant fait dévier le courant, oblique aujourd'hui à l'axe longitudinal de ce même pont. Des règlements du XVIIe siècle sur les barques de Huy (14), qui partaient alors du pont d'Avroy, les anciens plans de la ville, qui présentent des bateaux à voile sur ce canal, attestent le soin que nos pères mettaient à le conserver et l'entretien dont il était l'objet; car il fallait de fréquents curages, vu le peu de pente des Augustins à l'Université, 0m,26 sur une longueur de 1,800 mètres (15).

(15) Si la navigation de la Meuse est devenue si difficile dans la traverse de Liège, cela tient â ce que, depuis cinquante ans, elle a cessé d'être l'objet des mêmes soins que par le passé. Précédemment le fleuve était maintenu en bon état par des curages, il était entretenu à grands frais, ainsi que les autres rivières du pays de Liège. LOUVREX, tom. III, p. 13,235, etc. - Mandement pour l'entretien des rivières d'Ourthe et de Vesdre, ainsi que pour la construction et l'entretien du chemin de halage. Ibid., tom. III, pag. 235. Edit du 28 mai 1725, par lequel il est défendu de laisser des bois sur le rivage d'Avroy, attendu que ce bois amasse des fanges et graviers contribuant à remplir le canal qui conduit de l'eau au quartier de l'ile. Ibid., tom. III, pag. 18. - Le 14 juin 1658, dans un règlement sur la rivière d'Ourthe, il est défendu d'en gâter le cours; ordre est donné d'ôter les irigus et autres immondices qui pourraient nuire à la navigation, et de nettoyer la rivière. Ibid. - Mandement sur les rivières de Demer, Stymer, Beeck et autres. Ibid. - Règlement de 1659 et de 1705 sur la police de la ville de Liège. Ibid., tom. III, pag. 8 et suiv.

La négligence a eu de funestes suites: le canal d'Avroy ne s'est comblé peu à peu que parce que les attérissements en amont du pont des Arches, en diminuant une pente déjà très faible, ont rendu tout écoulement impossible, et ces attérissements sont eux-mêmes causés par le défaut de curage, et aussi par les emprises pour l'université, qui ont rejeté le courant sur la rive droite, obliquement au pont des Arches.

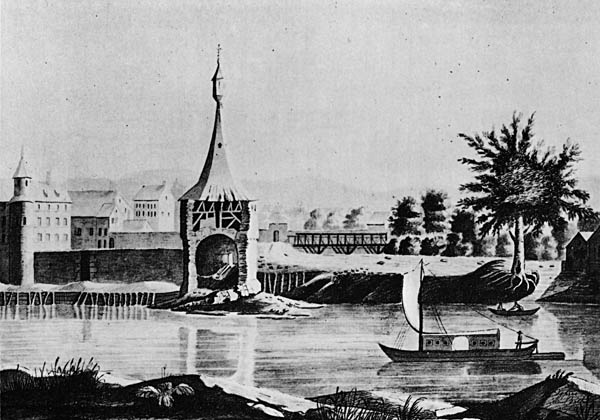

1819 - Bethune - La tour en Beche emportée par les pluies.

La Meuse en cet endroit, refoulée sur la Tour en Bêche par les construction, de sa rive gauche, qui forment un véritable épi, ne ressemble plus guère à ce qu'elle était quand elle s'étendait jusqu'à la rue du Merry, qu'un de ses bras allait se jeter au-dessus du pont des Jésuite., qu'elle battait le derrière des maisons de la rue Sur-Meuse, la rue Sur-Meuse-à l'eau n'étant qu'un chemin de halage, fait à l'époque de la reconstruction du pont des Arches. Aussi a-t-il fallu, en 1446, changer la direction qu'avait l'axe du pont de 1038; du prolongement de la Chaussée-des-Prés jusqu'à la rue du Pont, il a été dirigé du même point de la rive droite vers la rue Neuvice; en 1648, sur la rue Neuvice même, et aujourd'hui la culée de la rive gauche devrait être reportée encore plus en amont.

|

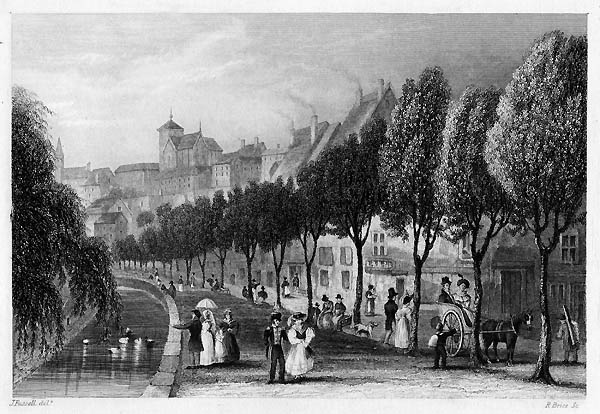

Sous le gouvernement français, on avait eu l'intention de corriger ce défaut de pente, source de frais continuels et d'interruption dans le passage des bateaux. A cet effet, les ingénieurs du département de l'Ourthe avaient présenté un projet d'amélioration qui consistait, d'une part, dans un redressement du coude des Augustins, à partir d'un point au-dessous de la chapelle du Paradis, avec chemin de halage le long des maisons derrière St-Jacques jusqu'au rivage des Croisiers, et, d'autre part, dans un prolongement du canal; l'eau qui l'aurait alimenté eût donné le moyen de transformer la promenade d'Avroy en un vaste bassin offrant une gare des plus sûres et des plus utiles, dont le manque est une privation coûteuse pour le batelage. On doit regretter que les événements de 1814 aient mis à néant un travail qui eût été pour Liège un bienfait inappréciable, et pour la navigation un avantage qu'elle ne peut plus se promettre.

C'est maintenant dans cet ancien bras de la rivière, trop longtemps négligé, que viennent dégorger les immondices de plusieurs égouts de la ville, et leur séjour sans écoulement y occasionne des exhalaisons pestilentielles, cause des plus vives plaintes. Pour remédier à un inconvénient si grave, le conseil communal fit, en 1828, un appel au savoir des gens de l'art connaissant les localités; mais de neuf projets d'amélioration qui lui furent remis, aucun ne parut susceptible de conduire aux résultats désirés. Alors le canal était couvert sur la place de la Comédie, il l'était aussi dans la rue de la Régence, et l'on ne pouvait plus chercher qu'à obtenir une chasse d'eau qui en permît le curage. Toute grande et importante amélioration était devenue impraticable.

En 1829, M. Beaulieu, architecte de la ville, avait conçu l'idée d'une belle dérivation, par suite de laquelle le lit actuel de la Meuse, rétréci depuis le quai d'Avroy jusqu'au bout du quai St-Léonard, devenait un immense bassin, un port des plus faciles pour le commerce, et un excellent abri pour les bateaux. Liège eût été par là un centre commercial beaucoup plus important encore qu'elle ne peut l'être dans d'autres conditions. Cette dérivation commençait à 330 mètres environ au-dessus de la chapelle du Paradis, elle se poursuivait en ligne droite par le pont d'Amercoeur, et venait aboutir en aval de la fonderie de canons. La dépense, qui montait approximativement à fl. 600,000 des Pays-Bas, serait bien plus considérable aujourd'hui, que des constructions nouvelles et dispendieuses occupent le terrain que la dérivation devait parcourir.

Ce projet doit sa naissance aux recherches demandées pour l'assainissement du canal de la Sauvenière (16); beaucoup d'autres projets l'ont précédé et suivi dans l'intervalle de peu d'années.

| (16) La rive gauche du canal d'Avroy, a été changée en promenade publique sous l'administration du baron Micoud, préfet de l'Ourthe, qui fit construire le quai de la Sauvenière.

Le pont des Jésuites, jeté sur son extrémité d'aval, datait de l'an 1596: il a été démoli en 1827. Le pont d'Avroy, qui joignait les quartiers du centre avec le faubourg St-Gilles, a été détruit aussi dans ces dernières années.

|

En 1826, des discussions s'élevèrent dans le sein du conseil communal de Liège, relativement aux plaintes des bateliers sur les difficultés du halage depuis les Augustins jusqu'à Cheravoye; on décida dès-lors la construction d'un chemin de halage de 10 mètres de largeur; mais, d'année en année, cette décision se modifia. Bientôt on voulut un quai qui fût en même temps chemin de halage et promenade publique ouverte à la fois aux piétons et aux voitures; puis, en 1836, on imagina de prolonger au delà des Augustins le quai que l'on avait projeté, de manière à opérer un redressement du coude que fait la rivière en cet endroit. C'était à peu près revenir, sauf une gare, au projet précédemment proposé par les ingénieurs français. Les travaux reçurent même un commencement d'exécution; mais les réclamations spécieuses, quoique peut-être peu fondées, auxquelles ils donnèrent lieu, les firent presque aussitôt suspendre, et, à cette occasion, divers projets furent soumis au conseil communal et au gouvernement, tous ayant pour but une dérivation de la Meuse, de la chapelle du Paradis au nouveau pont actuellement en démolition. Ces projets datent de 1837; présentés par MM. Chevron, Franck, Renoz et Van Keerberghen, ils ont passé sous les yeux du conseil des ponts et chaussées, juge compétent des mérites particuliers à chacun d'eux.

Le pont des Arches a été longtemps le seul qui joignit les deux parties de la ville séparées par la Meuse; cependant le quartier de l'est s'étant agrandi, des usines de tout genre s'y étant formées, il a fallu penser à rendre plus faciles des communications devenues plus fréquentes, et le passage d'eau de la Boverie a été remplacé par un pont dont le projet remonte à une douzaine d'années. Il avait d'abord été question d'un pont en fer; mais en 1834 un pont en pierre a été préféré et définitivement adopté. Il est fâcheux que la mauvaise qualité des matériaux et les vices de construction aient obligé le gouvernement à en ordonner la démolition, au moment même où le passage venait d'en être ouvert au public. Sa reconstruction, décidée en principe, doit commencer incessamment (17).

Le chemin de fer a nécessité aussi l'établissement d'un pont à Fragnée. Les grandes dimensions de cet ouvrage vraiment monumental ont permis d'y tracer trois voies, une pour recevoir les rails, une seconde pour les voitures ordinaires, et la troisième pour les piétons (18).

Au nombre des projets en rapport avec la Meuse, également importants pour la navigation intérieure et les relations avec le dehors, il faut compter celui de la société du Luxembourg, entrepris en 1828, et destiné à joindre la Meuse à la Moselle, par un canal de Liège à Trèves. Ce bel ouvrage, suspendu par la révolution, n'a point encore été repris (19).

En aval de Liège, et jusqu'à Venloo, la Meuse retrouve ses allures naturelles, l'art ne les a presqu'en rien altérées, et la navigation, dans cette partie du fleuve, éprouve ou les mêmes obstacles que dans la partie supérieure de son cours, ou des obstacles analogues, et, de plus, elle est astreinte à de longs circuits, par suite des empiétements perpétuels du fleuve sur ses rives, bien différentes ici de ce qu'elles sont plus haut; élevées depuis Charleville, bornées par des collines escarpées et resserrées jusqu'au-dessous d'Argenteau, elles s'abaissent dans le Limbourg. La vallée, qui s'élargit à Tilleur, et de plus en plus jusqu'à Liège, se resserre de nouveau à Jupille, et s'ouvrant une dernière fois à Wandre, elle se change peu après en une vaste plaine, où la Meuse étend son cours sinueux et des plus irréguliers jusqu'à Venloo.

Au-dessous de Visé (20), elle reçoit la Berwinne, en aval de laquelle la rive droite appartient à la Hollande; elle traverse Maestricht, dont le rayon stratégique, de 2,400 mètres, enclave une partie de sa rive gauche; dans la ville, où elle passe sous un beau pont composé de neuf arches (21), elle reçoit le Jaer, et c'est de Maestricht que part le canal de Bois-le-Duc. Au-dessous de cette ville, son volume d'eau est de 75 mètres cubes, et sa vitesse moyenne de 0m,35. De là, elle se rend à Maeseyck, devient, un peu plus bas, à Kessenich, hollandaise par ses deux rives, et passe à Stevenswert, à Ruremonde, à Venloo, à Gennep, à Grave; puis elle se réunit au Wahal au fort St-André (22), à l'est de l'île de Bommel, le quitte pour former cette île, passe à Heusden, où se détache à gauche le bras appelé Vieille-Meuse, et rejoint le Vahal à droite à l'ouest de l'île. Enfin, prenant le nom de Merwe depuis Gorcum jusqu'à Dordrecht, elle passe à Rotterdam, où elle a plus d'une demi-lieue de large, et se jette dans la mer du Nord à la Brielle. Ses affluents, depuis Maestricht jusqu'à son embouchure, sont la Geule, la Gelen, l'Ittervoord, la Roer, le Swalm, le Niera et l'Aa (23).

De Liége à Eysden, au point où la rive droite devient hollandaise, la distance est d'environ 19,000 mètres, et la pente générale de 0m,00038.

De ce point à Venloo, sur une distance de 105,000 mètres, la pente générale est de 0m,00035.

Dans son cours de Liège à cette dernière ville, la Meuse demande de grands travaux d'amélioration et d'entretien. Son fond de sable et de gravier, des plus fermes jusque vers Maestricht, se mêle plus bas et de terre et de vase, et les hautes eaux viennent tous les ans changer sa direction première. Déjà en 1818 et en 1825, le gouvernement avait appelé à son aide les lumières d'hommes spéciaux, et en 1837, M. de Sermoise, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a fait un travail complet sur les moyens de régulariser le cours du fleuve et de préserver ses rives dans toute l'étendue de la province de Limbourg. Il énumère les causes qui le font dévier de sa route, qui donnent lieu à l'ouverture d'un grand nombre de faux bras, et indique les endroits à rectifier ou à améliorer, notamment en aval de la Naye, près de Visé, en amont de Smermaes; en aval de la prise d'eau, à Hocht; en amont du hameau de Herbericht; en aval d'Uyckhoven; en amont de la maison nommée le Hall, à Cotheim; à Mechelen; au port d'Urmond; en amont du chàteau d'Obbicht; en amont de la Vieille-Meuse, à Stockheim; au village de Grevenbicht; en amont de la maison dite de Koock; à Visserwert; vis-à-vis de Heppener; en aval de Roosteren, etc.

« A côté des obstacles, dit M. de Sermoise, et des causes de destruction qu'on a déjà signalées, viennent se ranger les empiétements que, pendant bien des années, quelques propriétaires ont faits; ils ont, par des plantations ou des fascinages, tourmenté le cours de la rivière; ils en ont diminué la section transversale, refoulé les eaux vers la rive opposée, qui, souvent n'étant pas aussi bien entretenue, a dû succomber à la fin. »

Les travaux que propose cet ingénieur sont nombreux et de diverses espèces. Les principaux consistent en dérivations; en barrages perpendiculaires au courant, en épis et éperons de chasse; en pérés simples, ou avec enrochement, ou sur pilotis; en fascinages, etc. Il estimait que la dépense monterait à fr. 2,003,078-66 polir les dérivations, à fr. 1,702,741-53 pour les autres ouvrages, en tout à fr. 3,705,820-19.

Il est certain que l'entretien des rives entamées par les hautes eaux, est une nécessité des plus urgentes, et elle a été sentie par le gouvernement hollandais, qui, dès cette année, vient de sauver d'une ruine imminente le village de Maasbracht, en amont de Vessem, par l'exécution d'un revêtement en fascinage (24). D'autres communes auraient eu besoin des mêmes ouvrages de défense; mais le système du gouvernement hollandais est de venir au secours de celles qui entrent selon leurs moyens dans la dépense, et de ne rien faire pour celles qui ne consentent pas à s'imposer de minces sacrifices, même lorsqu'il s'agit de leur conservation.

Il est à observer que les empiétements annuels de la Meuse se font principalement sur sa rive droite, où elle est poussée par les vents d'ouest, qui règnent la plus grande partie de l'année, et surtout dans la mauvaise saison (25).

Il résulte de là que la Belgique a comparativement peu de travaux de défense à exécuter, que les plus nombreux, les plus importants, concernent la rive hollandaise, et qu'ainsi les dépenses de première construction et d'entretien ne seraient pas très élevées. D'un autre côté, plus la Hollande s'applique à défendre sa rive, plus il importe de défendre la nôtre, qui serait d'autant plus aisément endommagée que la rive droite opposerait une plus forte résistance aux envahissements du fleuve.

Des dispositions réglementaires prises dès 1818, dans le Limbourg, renouvelées en 1825 et approuvées par arrêté royal du 13 novembre de la même année, qui mettaient à la charge des communes riveraines tous les ouvrages défensifs, sont demeurées sans effet, quoique la province s'engageât à venir en aide aux communes, lorsque l'étendue des travaux ou la situation de la caisse communale le requerrait. Ce serait donc se tromper gravement que de compter sur les communes, même sur les provinces, pour des travaux d'intérêt général, quand on en voit de si peu soucieuses d'exécuter des ouvrages que leur commande non l'espoir d'avantages éloignés, mais le simple sentiment de leur sécurité présente.

Si jusqu'à Venloo la Meuse exige de grands travaux et de grands frais, elle peut sans inconvénient être à peu près abandonnée à elle-même en aval de cette ville, et tout te soin qu'elle demande se borne à quelques travaux d'entretien. Là, son régime bien établi se continue d'une manière régulière, son cours se rectifie, les plus basses eaux y ont au moins 1m,40 et même 1m,50, et en toute saison elle admet des bateaux de 47m,50 de long, sur 7m,50 de large, avec un tirant d'eau de plus d'un mètre, et du port de 250 tonneaux.

C'est de Venloo que devait partir le grand canal du Nord, destiné à joindre l'Escaut à la Meuse et la Meuse au Rhin (26). Les travaux, décrétés le 9 thermidor an XI, commencés en 1808, ont été abandonnés en 1813, par suite des événements politiques (27).

RÈGLEMENTS ET PÉAGES.

Quelque difficile qu'ait toujours été la navigation de la Meuse, son importance pour les provinces qu'elle traverse n'en a pas moins obligé le commerce à se servir de cette grande voie de communication. Utile dans tous les temps pour les marchandises dont les frais de transport par terre eussent empêché ou restreint l'usage, indispensable pour les matières pondéreuses, telles que les pierres, les minerais, la houille, et aujourd'hui d'une nécessité absolue pour l'industrie croissante de trois provinces, pour ses relations au dedans et au dehors, ce fleuve a été soumis, selon les époques, à des règlements et à des péages qui n'ont pas toujours été assez protecteurs.

La navigation de la Meuse, quant aux règles générales, est assujettie en France aux dispositions de l'ordonnance de 1669; les droits, jusqu'à ces derniers temps, étaient réglés en conformité de la loi du 30 floréal an X, étendue à toutes les rivières françaises par l'arrêté du 8 prairial an XI, et rendue applicable à la Meuse par les décrets impériaux du 10 brumaire an XIV. La quotité du péage, le nombre des bureaux de perception, ainsi que leur emplacement, sont indiqués par le tableau suivant.

Tarif des droits de navigation sur la Meuse française.

(Loi du 30 floréal an X et décret impérial du 10 brumaire an XIV.)

DESIGNATION

de l'espèce de bateaux

en largeur |

Droits à payer à la remonte et à la descente

Stenay

Francs |

Sedan

Francs |

Meziere

Francs |

Fumay

Francs |

Givet

Francs |

|

| De 2m40 et au-dessous |

| 2m40 à 2m70 |

| 2m70 à 3m10 |

| 3m10 à 3m40 |

| 3m40 à 3m70 |

| 3m70 à 4m10 |

| 4m10 à 4m30 |

Flotte, bois flottants et

trains de bois,

par 0m30 de longueur |

|

| 0,60 |

0,40 |

0,30 |

0,70 |

0,35 |

| 1,90 |

1,15 |

0,90 |

2,30 |

1,20 |

| 4,40 |

2,60 |

2,10 |

5,20 |

2,70 |

| 6,25 |

3,75 |

3,00 |

6,90 |

3,60 |

| 7,50 |

4,50 |

3,60 |

8,30 |

4,30 |

| 8,75 |

5,25 |

4,20 |

9,80 |

5,10 |

| 10,10 |

6,00 |

4,80 |

11,50 |

6,00 |

| 0,15 |

0,10 |

0,80 |

0,15 |

0,10 |

|

OBSERVATIONS

Les voitures et coche d'eau, et autres bateaux destinés uniquement aux transport des voyageurs payaient 5 francs par bureau.

Nota. Le décime par franc devait être ajouté aux droits.

On voit qu'il y avait sept classes de bateaux déterminées par la largeur, et que les droits perçus dans ces bureaux l'étaient pour la navigation ascendante et descendante, en amont de chacun d'eux.

Un décret impérial du 22 janvier 1808, sur la largeur nécessaire au chemin de halage, déclare l'art. 7, titre 28, de l'ordonnance de 1669, applicable à toutes les rivières de l'empire, et depuis lors, rien n'avait été innové ni dans les péages, ni dans la police du fleuve. Mais une loi récente, du 9 juillet 1836, change tout le système suivi pendant trente années. Le gouvernement français ne s'est pas contenté de perfectionner le lit de la Meuse et des autres fleuves il a compris aussi qu'il devait alléger les charges de la navigation, en asseyant mieux le péage et en le diminuant.

Le 23 mai 1834, les chambres françaises ont adopté une loi qui modifie, pour la Basse-Seine, les droits introduits par la loi du 30 floréal an X, et qui décide qu'au 1 septembre de la même année le droit sera perçu d'après la charge réelle des bateaux, à raison de centimes et demi à la remonte, et de 2 centimes à la descente, par distance de 5 kilomètres et par tonneau de 1,000 kilog. Par là on a mis un terme, en ce qui concerne la Basse-Seine, à l'abus évident de l'ancienne loi, par laquelle il arrivait que des bateaux très larges payaient plus que d'autres d'une moindre largeur, qui étaient cependant d'un plus fort tonnage. A cette occasion, la question de la suppression entière des droits de navigation a été soulevée dans les débats législatifs, et l'on a soutenu que les vrais principes d'économie politique exigeaient cette suppression; qu'il y aurait profit pour l'État à favoriser tes transports par eau; que les routes ne seraient plus détériorées par les objets d'un grand poids, dont la navigation se chargerait avec bénéfice pour tous; que si, par cette mesure, l'État perdait deux millions de francs que lui rapportent les péages sur les fleuves et sur les canaux, il gagnerait en échange plus de dix millions sur les frais d'entretien des routes.

A dater du 1er janvier 1837, le principe adopté pour la Basse-Seine est devenu la règle des péages pour la Meuse et d'autres rivières, en conformité de la loi du 9 juillet 1836. L'art. 1er de cette loi dispose que le droit sera imposé par distance de 5 kilomètres, en raison de la charge réelle des bateaux, en tonneaux de 1,000 kilogrammes, ou du volume des trains en décastères;

l'art. 2, que le nombre des tonneaux imposables sera déterminé, au moment du jaugeage des bateaux et pour chaque degré d'enfoncement, par la différence entre le poids de l'eau que déplacera le bateau chargé et celui de l'eau que déplacera le bateau vide, y compris les agrès, le degré d'enfoncement étant indiqué au moyen d'échelles métriques incrustées dans le bordage extérieur du bateau; l'art. 3, qu'il y aura deux classes de marchandises, et que celles qui seront soumises au droit fixé pour la 2e classe, sont: 1° les bois de toute espèce, autres que les bois étrangers d'ébénisterie ou de teinture, le charbon de bois ou de terre, le coke et la tourbe, les écorces et les tans; 2° le fumier, les cendres et les engrais de toute sorte; 3° les marbres et les granits bruts ou simplement dégrossis, les pierres et moellons, les laves, les grès, le tuf, la marne et les cailloux; 4° le plâtre, le sable, la chaux, le ciment, les briques, tuiles, carreaux et ardoises; 5° et enfin le minerai, le verre cassé, les terres et ocres. Toutes les marchandises, autres que celles qui viennent d'être désignées, sont imposées à la 1ère classe du tarif, dont voici l'extrait:

Tarif des droits de navigation.

(Loi du 9 juillet 1836.)

| Bassins |

Fleuves, rivières et

canaux auxquels

s'applique le tarif.

Rivières

|

| Quotité de la taxe par tonneau et par distance. |

A LA DESCENTE

Marchandise de |

A LA REMONTE

Marchandise de |

|

| 1 classe |

2 classe |

3 classe |

4 classe |

|

|

TRAINS

PAR DECASTERE

ET PAR DISTANCE

|

| Meuse |

Meuse |

| 2 cent. |

1 cent. |

2,5 cent. |

1,25 cent. |

|

5 cent. |

Les autres dispositions expliquent et complètent la loi dont le mode d'exécution a été réglé par ordonnances royales du 15 octobre de la même année et du 27 octobre 1837.

La loi du 30 floréal an X avait créé les droits de navigation intérieure, et leur produit formait, pour chaque rivière, un fonds spécial exclusivement affecté à son entretien. La spécialité de cet impôt a été supprimée en 1814, et, depuis lors, des sommes bien plus considérables que celles qu'il produisait, ont été consacrées aux travaux de la navigation intérieure, ainsi qu'on en peut juger par les allocations relatives à la Haute-Seine, à la Moselle et, plus récemment, à la Meuse. Chaque rivière, depuis l'an X, avait un tarif particulier, et non seulement de bassin à bassin, mais, dans un même bassin, de rivière à rivière, le tarif, ses bases et le mode de perception n'avaient souvent rien de commun. La loi du 9 juillet 1836 a eu pour but de ramener, autant que possible, tous les tarifs à un taux et à des bases uniformes, en prenant ces bases dans la distance parcourue et dans le poids de la marchandise. Il est remarquable que, dans la discussion de cette loi, comme acheminement à l'abolition de tout droit sur la navigation intérieure, le ministère français ait adhéré à la proposition faite par la commission de la chambre des députés, de diminuer d'environ un million de francs le produit de cet impôt.

En Belgique, les péages ont subi de nombreuses variations.

Sous le gouvernement des princes-évêques, les bateaux venant de France payaient un droit à leur entrée dans le pays de Liège, au bureau d'Hermeton (28); ils payaient aussi le tonlieu à leur passage à Namur, au pont de Huy (29), au pont des Arches et à Maestricht.

Ce droit de tonlieu, qui était une taxe sur les marchandises, date des époques les plus reculées; on le voit mentionné dans des actes du Xe siècle, entre autres dans un diplôme de Louis, fils de l'empereur Arnulph, de l'an 908, en faveur de l'église de Liège (30); au XVe siècle, dans une cession en date du 1er juillet 1469, faite par le prince-évêque, Louis de Bourbon, au duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire, pour en jouir, lui, ses hoirs et ayant-cause, pendant le terme de trente ans, du droit de tonlieu sur les bateaux et marchandises, et sur tout ce qui passait sous le pont des Arches, droit qui s'élevait au trentième des biens et marchandises, et dont les sujets du duc de Bourgogne étaient seuls exemptés; au XVIe siècle, dans un concordat du 4 août 1546, entre le pays de Liège et l'empire (31); au XVIIe siècle, notamment dans un acte du 7 août 1657, portant que le péage sur et sous le pont des Arches avait été affermé pour 23,000 fl. au sieur soub-mayeur Prosset; mais que les bourgeois ayant fait du bruit à cette occasion, MM. les bourgmestres et le conseil de la cité s'empressèrent de surroguer au lieu et place dudit péage, un impôt de dix liards sur chaque tonne de bière, en sus des dix liards déjà imposés pour la construction dudit pont (32).

Le tonlieu s'est conservé jusqu'à la réunion de la Belgique à la France.

Indépendamment des droits d'entrée et des tonlieus, les bateaux qui descendaient la Meuse étaient contraints d'acquitter des droits de sortie et de passage. De Liège à Gorcum, il y avait:

A Lixhe, bureau de péage du prince de Liège;

A Nawagne, bureau de droit d'entrée de l'Autriche

A Urmond, bureau de droit d'entrée et de sortie de l'électeur palatin;

A Ruremonde, bureau de droit de sortie de l'Autriche;

A Kessel, bureau de droit d'entrée de la Prusse;

A Well, bureau intermédiaire de la Prusse;

A Gennep, bureau de droit de sortie de la Prusse;

A Catwyck, tol de la princesse de Hohenzollern;

A Catwyck, bureau de déclaration d'entrée en Hollande;

A Grave, tol hollandaise et bureau pour le paiement des droits, d'après la déclaration faite à Catwyck;

A Ravenstein, forte tol de l'électeur palatin, dont le péage était suspendu à certaines époques de l'année;

A Maas-Bommel, tol seigneuriale;

A Batenburg, tol seigneuriale, doublée à certaines époques;

A Bommel, tol seigneuriale.

En remonte, il fallait encore acquitter un droit au bureau de Coronmeuse (33).

Il serait difficile de savoir aujourd'hui quel était au juste la quotité du droit dans chacun de ces bureaux (34); mais quelle qu'elle fût, la multiplicité des péages n'aurait pas été tolérable, si les bateliers n'avaient eu l'adresse de s'y soustraire par la fraude et par leur connivence avec les receveurs, et c'était une entrave des plus onéreuses pour la navigation. Le batelage cependant était l'objet d'une protection spéciale de la part des princes-évêques, qui s'opposaient, dans le pays de Liège, aux vexations des châtelains voisins du fleuve. Un édit de 1733 défend au comte d'Arberg, seigneur de la Rochette, d'exiger aucun péage pour la navigation sur la Vesdre (35). Une vigilante sollicitude entourait les bateliers de la même protection dans le comté de Namur. Un placard de Philippe IV, de l'année 1656, défend à tous les officiers publics de prendre ou exiger aucune chose sur bateaux, chariots, chevaux, personnes et marchandises, passant par rivières, ponts, etc. et ce à peine de privation de toutes charges, au regard des gouverneurs, commandants ou officiers, de trois traits de corde au regard des soldats, etc. (36).

Lors de la réunion à la France, tous les droits établis sur la Meuse belge furent abolis, et le décret du 10 brumaire an XIV supprima les péages qui existaient encore à cette époque sur la Meuse hollandaise jusqu'à Mooch, au-dessous de Venloo. Pendant plus de dix ans, de 1795 à la fin de 1805, la Meuse fut affranchie de tout droit, et les bateliers, soumis, comme les autres industriels, à un simple droit de patente, ne cessèrent de jouir de cette liberté qu'en 1806.

Le décret du 10 brumaire, dont un extrait publié à Liège le 11 janvier 1806 par le préfet du département de l'Ourthe, l'a été à Namur et à Maestricht dans le même mois, ayant appliqué à la Meuse les dispositions de la loi de floréal, les péages furent perçus, à partir du 1er février suivant, aux bureaux établis par un second décret du 10 brumaire an XIV. Les bureaux étaient, pour nos trois provinces, à Dinant, à Namur, à Huy, à Liège, à Maestricht, à Ruremonde et à Venloo. Le droit était calculé sur la distance, et les distances étant inégales, le tarif fut réglé en conséquence. En voici le tableau:

Tarif des droits de navigation sur la Meuse belge.

(Loi du 30 floreal an X et décret impérial du 10 brumaire an XIV.)

DESIGNATION

de l'espèce de bateaux

en largeur |

Droits à payer à la remonte et à la descente

Dinant

Francs |

Namur

Francs |

Huy

Francs |

Liege

6 maisons |

Liege

Coronmeuse |

Maestricht |

Ruremonde |

Venloo |

|

| De 2m40 et inf. |

| 2m40 à 2m70 |

| 2m70 à 3m10 |

| 3m10 à 3m40 |

| 3m40 à 3m70 |

| 3m70 à 4m10 |

| 4m10 à 4m30 |

Flotte, bois flottants et

trains de bois,

par 0m30 de longueur |

|

| 0,30 |

0,35 |

0,45 |

0,50 |

0,50 |

0,95 |

0,40 |

0,65 |

| 1,00 |

1,10 |

1,40 |

1,75 |

1,50 |

3,00 |

1,25 |

1,75 |

| 2,25 |

2,50 |

3,00 |

3,85 |

3,30 |

6,60 |

2,75 |

4,40 |

| 3,00 |

3,30 |

4,10 |

5,25 |

4,50 |

9,00 |

3,75 |

6,00 |

| 3,60 |

3,95 |

4,95 |

6,30 |

5,40 |

10,80 |

4,50 |

7,20 |

| 4,25 |

4,70 |

5,75 |

7,35 |

6,30 |

12,60 |

5,25 |

8,40 |

| 5,00 |

5,50 |

6,90 |

8,75 |

7,50 |

15,00 |

6,25 |

10,00 |

| 0,80 |

0,10 |

0,12 |

0,15 |

0,12 |

0,20 |

0,10 |

0,15 |

|

OBSERVATIONS

Les voitures et coche d'eau, et autres bateaux destinés uniquement aux transport des voyageurs payaient 5 francs par bureau.

Nota. Le décime par franc devait être ajouté aux droits.

Le gouvernement français disposant des recettes en vertu de la loi du 30 floréal, se chargeait de l'entretien des rivières, et, dans le département de l'Ourthe, même lorsqu'il n'en était indemnisé par aucun péage, il dépensait annuellement de 20 à 25,000 fr. pour cet objet, si l'on en juge par les allocations de l'an XI, de l'an XII et de l'an XIII, qui ont été de 20,000 Fr. pour chacun des deux premières années, et de 25,000 Fr. pour la dernière (37).

A cette époque, de grandes réparations étaient déjà devenues nécessaires, et l'abandon dans lequel on avait précédemment laissé les rives de la Meuse, les digues, le chemin de halage, est signalé dans un rapport du 1er prairial an IX, adressé au ministre de l'intérieur par le préfet de l'Ourthe. C'est pour porter remède à cet état alarmant, selon les termes du préfet, mais qui se prolongea encore pendant des années, que parut le décret impérial du 4 prairial an XIII, modifié peu après par celui du 8 vendémiaire an XIV, et qui rend exécutoire en Belgique l'art. 7, titre 28, de l'ordonnance de 1669 (38).

La perception de tout droit, fut suspendue à l'arrivée des alliés en 1814; mais en vertu d'un arrêté du gouverneur-général du Bas-Rhin, en date du 5 juin de la même année, et qui demeura obligatoire sous le gouvernement des Pays-Bas, cette perception fut reprise d'après le tarif du 10 brumaire: elle recommença le 10 juin. Le seul changement apporté aux anciens règlements par l'arrêté du gouvernement prussien, fut la suppression du droit de 10 centimes par bureau pour les laissez-passer. Tant que ce régime fut en vigueur, le bureau de Dinant produisit environ fr. 10,000 par année, celui de Maestricht fr. 18,000, Ruremonde et Venloo ensemble à peu près de fr. 30 à 35,000.

A ces droits s'ajouta en 1816, par la loi du 15 septembre, un droit de tonnage dit last-geld, espèce de patente pour chaque bateau (39). Mitigé le 12 mai 1819, ce droit a été abrogé le 12 juillet 1821, et finalement remplacé par la patente personnelle imposée aux bateliers.

En 1818, un arrêté royal du 1er mars, pour maintenir la liberté de la navigation, supprima les taxes municipales qui, dans quelques communes, restreignaient cette liberté.

Par arrêté royal du 17 décembre 1819, l'administration de la Meuse fut divisée et confiée aux trois provinces de Namur, de Liège et de Limbourg, chacune pour la partie qui la traverse. Dès-lors, sur la proposition des États députés de la province de Namur, de commun accord avec les États députés de Liège et ceux du Limbourg, un nouveau tarif fut adopté par arrêté royal du 30 octobre 1820, et le droit se perçut au profit de chacune des trois provinces. Ce règlement ne fut cependant que provisoire; le gouvernement se réserva d'en changer les dispositions d'année en année, sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, et c'est seulement en 1827, après avoir été approuvé de nouveau tous les ans, qu'il reçut une sanction définitive.

En vertu de l'arrêté du 30 octobre 1820, devenu exécutoire le 1er janvier 1821, la dimension des bateaux cessa de servir de règle pour le droit à acquitter, la capacité en devint la base, et il fut fixé a trois centièmes de florin par tonneau et par bureau; les trains de bois payaient le même droit pour chaque stère dont ils se composaient.

Il semble que, dans ce système, la taxe dût être moins élevée que celle qui se prélevait précédemment, et qu'elle fût mieux assise, puisqu'elle prenait pour point de départ la capacité. Une note de l'inspecteur de la navigation, du 20 avril 1820, fait en effet observer que le bureau de Coronmeuse, qui avait rapporté en 1819 la somme de fl. 11,530-46, ou Fr. 24,403-08, n'aurait produit, d'après le nouveau tarif, que fl. 3,729-41, ou fr. 7,892-92. Le bureau des Six-Maisons aurait perdu, dit-il, bien davantage. Mais les bateliers ont présenté des observations contraires, se fondant sur ce que le tarif imposait la capacité du bateau, et non pas le chargement réel.

Les nouveaux bureaux étaient dans la province de Namur, Hastières-Lavaux, Profondeville et Lives; dans la province de Liège, Huy, Liège, en partie aux Six-Maisons, en partie à Coronmeuse, et Lixhe; dans le Limbourg, St-Pierre, Maeseyck, Ruremonde, Venloo et Well.

La perception, d'après ce règlement qui spécifiait quelques exemptions en faveur des services publics et de l'agriculture, produisait annuellement dans la province de Namur environ fr. 30,000, autant dans la province de Liège, et de Fr. 40 à 45,000 dans le Limbourg. Continuée jusqu'à ce jour dans les deux premières provinces, elle a cessé dans la dernière au moment où les événements politiques sont venus interrompre le passage par Maestricht. Aussitôt après la convention de Londres du 21 mai 1833, la députation des États, dans l'idée que la navigation allait reprendre quelque activité, s'est hâtée de rétablir les bureaux de péage; mais la perception ne s'est faite que pendant le mois d'août de la même année, les intérêts du commerce ayant exigé que le droit fût aboli. La recette de ce seul mois avait été de fr. 2,022-69.

Les produits du péage étaient, dans les trois provinces, consacrés à l'entretien de la rivière et presque uniquement employés à l'amélioration du chemin de halage, usage pour lequel ils auraient suffi, si, par des dépenses premières, un véritable halage eût été convenablement établi; mais, obligées de construire de nouveaux chemins et d'entretenir ceux qui se détérioraient, les provinces, ont été astreintes à une économie préjudiciable aux travaux à faire. Ainsi, on a cherché à tenir le chemin de halage à 2 mètres; le fleuve ne cessant d'être navigable que lorsque les eaux s'élèvent à 2m,50 et même à 2m,60, il s'ensuit que les chevaux doivent entrer dans l'eau de 50 à 60 centimètres. Si l'on considère la difficulté de la remonte à cette époque, la force des courants qu'il faut surmonter, la position gênante du cheval, presqu'en travers sur la ligne étroite qu'il parcourt, on conviendra de la justesse du mot des bateliers, qu'un cheval dans l'eau ne vaut plus que la moitié d'un cheval.

Ce péage, ressource insuffisante pour les travaux à faire dans les provinces de Liège et de Namur, a complétement manqué dans le Limbourg depuis 1830, en sorte qu'il a fallu que l'État intervint pour sauver plusieurs villages d'une destruction inévitable sans son secours. A dater de 1833, le trésor public a donné au Limbourg, pour entretien des rives de la Meuse, la somme de fr. 283,000; les riverains, dans un espace de quatre ans, ont exécuté pour fr. 128,770 de travaux défensifs, et une allocation de fr. 40,000 pour les mêmes travaux continue à figurer au budget de l'État.

En outre du droit perçu d'après le règlement du 30 octobre 1820, il y a sur la Meuse, comme sur les autres rivières, des péages au profit de l'État ou des communes. Dans la province de Namur, 17 passages d'eau, 21 dans la province de Liège, et 16 dans la province de Limbourg, en tout 54, rapportent à l'État une somme totale et annuelle d'environ fr. 32,000, et aux communes fr. 2,484-20 (40); mais les trois provinces, bornées au revenu du péage établi sur la navigation, n'ont pu pourvoir ni à l'entretien du fleuve, ni aux besoins du batelage, et se sont vues dans l'impossibilité de lui procurer les facilités qu'il réclame. Et cependant le batelage de la Meuse emploie, dans la seule province de Liège, plus de 3,000 ouvriers, plus de 400 chevaux, et possède un matériel qui lui coûte environ fr. 9,000,000. Dans les trois provinces, le capital affecté à ce matériel va au delà de fr. 16,000,000. Une foule d'industries sont donc froissées à la fois quand le batelage est en souffrance,

Vous avez justement reconnu, Monsieur le Ministre, qu'il était temps que cette fâcheuse situation changeât. Les intérêts compromis par l'abandon d'un fleuve si important, les résultats qu'amènerait une navigation non interrompue, si ce n'est lors des fortes gelées et des hautes eaux, seulement pendant quelques semaines, doivent faire envisager comme peu de chose la dépense nécessaire pour les améliorations de son chenal navigable et pour l'entretien de ses rives.

MOUVEMENT DE LA NAVIGATION.

Si, en effet, on se reporte à l'an IX, époque déjà fort éloignée, on trouvera que dès-lors, malgré la difficulté des temps, il y avait 110 bateaux du port de 200 à 250 tonneaux, allant de Venloo à Dordrecht et à Rotterdam; 120 d'un port moindre versaient à Venloo leurs cargaisons; 45 du port de 40 à 50 tonneaux, allaient de Liège à Namur et de Namur à Charleville, et leurs chargements se composaient de 2,000,000 de quintaux de houille, de 13,000 d'alun, de 140,000 de chaux, de 120,000 de clous, en tout de 2,273,000 quintaux, ou 113,650 tonneaux, représentant une valeur de fr. 4,612,000 (41).

Les transports actuels entre Verdun et Sedan s'élèvent à 10,000 tonneaux; entre Sedan et Charleville, à 40,000; et de Charleville à Givet, ils dépassent 90,000. Ces transports se composent principalement de houille tirée de Liège et de Charleroy, d'ardoises des carrières de Fumay et de Monthermé, de minerai pour les hauts-fourneaux situés entre Givet et Charleville, de bois de charpente et de chauffage, des produits des usines à fer, des verreries, etc. La quantité de houille introduite en France, par Givet, s'est élevée, en 1833, à 40,000 tonneaux; en 1834, à 50,000; en 1837, à 66,000; en 1838, à 55,000, et pendant les 9 premiers mois de 1839, à 40,500 (42) elle représente donc à peu près les deux tiers du tonnage total dans cette direction.

Les transports de Namur à Givet s'effectuent sur près de 150 bateaux, comprenant en totalité 9,000 tonneaux et parcourant continuellement la Meuse, tant que les eaux ne sont ni trop basses, ni trop hautes. Leurs chargements vont, en remonte, à plus de 170,000 tonneaux; savoir: houille, de 110 à 120,000; charbon de bois, 12,000; minerai de fer, 23,000; écorces, 5,000, etc. Sur les 120,000 tonneaux de houille, 60 ou 65,000 proviennent de Charleroy, et 50 à 55,000 des houillères de Liège; 5,000 sont employés à la consommation de la ville de Dinant; 18,000 environ per les villages qui bordent la Meuse, et le reste est consommé dans diverses usines ou destiné pour la France. Le minerai est pour les hauts-fourneaux entre Namur et la frontière.

En descente, ces mêmes bateaux importent de 8 à 10,000 tonneaux, sur lesquels les ardoises comptent pour plus de 4,000. Le vin, les eaux-de-vie, le cuivre, la craie, la soude, la laine, etc., etc., forment le reste. - De Givet à Dinant le transport total peut être de 30 à 35,000 tonneaux.

De Liège à Namur et à Maestricht, on comptait à la fin de 1833, 313 bateaux: 119 au-dessus de 20 tonneaux, contenant ensemble près de 4,000 tonneaux; et 194 d'un port inférieur, ne naviguant qu'à de petites distances. En 1826, le nombre des bateaux était aussi de 313; mais il y eu avait 147 au-dessus de 20 tonneaux, et leur ensemble formait près de 11,000 tonneaux.

Les produits qui s'écoulent sur Namur sont principalement la houille et le fer, et les transports vers cette ville forment, en remonte, plus de 100,000 tonneaux. La ville de Huy, la ville d'Andenne et les villages sur la Meuse, exigent plus de 30,000 tonneaux de houille pour leur consommation (43).

En descente, de Narnur à Liège, le minerai, les pierres à bâtir, la chaux, etc., s'élèvent en totalité à environ 150,000 tonneaux, nombre dans lequel le minerai entre pour 60,000, tirés de la province de Namur, et en grande partie de Bouillon; la pierre calcaire ou castine, pour 20,000, et la chaux pour 6,000 tonneaux.

De Liège sur Maestricht, pour la partie belge en aval et pour la Hollande, le mouvement était, avant la révolution, pendant les années 1828, 1829 et 1830, d'environ 300,000 tonneaux, dont 230 à 235,000 de houille, et le surplus en fer, chaux, bois, ardoises, pierres de taille, terre de pipe, alun, clous, etc. Le retour, en vieux fer, en fer travaillé ou en gueuse, en poisson, beurre, genièvre, huiles, fromages, graines, etc., n'était pas au-dessous de 200,000 tonneaux. Le transport de la houille occupait alors à lui seul près de 600 bateaux belges et hollandais (44).

Dans ces évaluations n'entrent pas les transports à petite distance et de toute saison, qui se font sur des bateaux légers et d'un faible tonnage, pour les échanges réciproques et les approvisionnements des localités voisines; mais, tels qu'ils sont, les transports constatés n'approchent point de ce qu'ils seraient si la navigation n'était pas fréquemment interrompue. Un seul industriel de Liège tirerait annuellement de l'entre Sambre-et-Meuse 50,000 tonneaux de minerai de fer pour ses usines, si les communications étaient plus faciles; bien d'autres feraient comme lui, et ce surcroît d'activité serait plus productif pour le trésor, que ne saurait l'être le plus fort péage. Mais je ne veux pas oublier qu'il s'agit en ce moment de ce qu'est la Meuse, et non de ce qu'elle peut être un jour.

Je m'arrête donc, Monsieur le Ministre, pour m'en tenir aux notions que vous avez désiré voir réunies et qui témoignent de l'état actuel de ce fleuve.

CONCLUSION.

En résumé, la Meuse est aujourd'hui en Belgique, à peu de chose près, ce qu'elle a été dans tous les temps; si, jusqu'en 1794, elle a été, dans la traverse de Liège et dans ses abords, l'objet de fréquents curages et d'utiles travaux d'entretien, elle n'a jamais, en aucune de ses parties, offert une pleine sécurité à la navigation, jamais nulle part elle n'a été entièrement exempte de longueurs ou de périls, et les améliorations qu'elle a depuis des siècles si vainement attendues, c'est de votre administration qu'elle les recevra.

Il serait sans doute téméraire d'assigner dès à présent d'une manière trop précise le système de travaux qu'il conviendra de suivre pour atteindre le but cependant, si l'on considère que les dérivations et les coupures sont très coûteuses, qu'elles exigent un nombreux personnel, qu'elles privent toujours quelques communes d'avantages et de droits acquis, et que le passage des écluses entrave la navigation à la vapeur, que l'intérêt public est d'encourager; si, d'autre part, on tient compte du régime du fleuve, auquel on ne doit toucher qu'avec une extrême circonspection, de la nature et de la configuration du terrain, de la solidité, de la régularité du fond, du genre de difficultés que rencontre la navigation depuis la frontière de France jusqu'à Liège et au-delà, peut-être déjà, sans rien adopter exclusivement, sans rien repousser d'une manière absolue, peut-on prévoir que, dans cette partie, des chenaux en rivière avec digues submersibles, des barrages obliques aux bras perdus, qui abaissent les eaux en les divisant, et l'enlèvement des roches aux endroits où elles gênent le passage des bateaux, seront des mesures efficaces pour entretenir constamment la hauteur d'eau que demande le batelage; peut-être même pourrait-on espérer par là d'obtenir de 1m,50 à 1m,60 aux plus bas étiages, condition qu'il serait essentiel de remplir, vu le tirant d'eau des bateaux de la Sambre, qui oblige maintenant les bateliers de cette rivière à rompre charge à Namur, et à transborder le chargement d'un seul bateau de Sambre sur deux ou trois bateaux de Meuse. C'est une perte de temps et d'argent, et la navigation a besoin d'être délivrée de retards si dispendieux.

De Liège au-dessous de Maeseyck, jusqu'au point où les deux rives deviennent hollandaises, le même système pourrait être suivi; il faudrait seulement y ajouter des travaux de défense pour les rives en butte à de continuelles érosions, et dans toute l'étendue du fleuve, il faudrait aviser à la construction d'un chemin de halage; les endroits où il manque sont les plus nombreux, et presque partout où il existe, il devrait être exhaussé et élargi; souvent aussi, trop éloigné du chenal navigable, il est également impraticable dans les hautes et dans les basses eaux.

Vous avez sagement pensé, Monsieur le Ministre que de semblables travaux ne devaient point être concédés à des particuliers; leur utilité est trop générale pour qu'ils ne soient pas exécutés par l'État. Une compagnie ne peut se rendre concessionnaire d'une aussi grande entreprise qu'en se ménageant le moyen de rentrer dans ses fonds par l'élévation des péages: aucun autre genre de bénéfice ne lui est réservé pour le dédommagement de ses peines et le remboursement de ses capitaux. Il n'en est pas de même pour l'État: les péages ne sont qu'une partie des produits de ses dépenses premières, qui rentrent indirectement dans ses coffres par une multitude de voies. Outre que les dépenses réclamées par les besoins du commerce et de l'industrie sont une dette qu'il lui faut acquitter, fût-ce aux dépens du trésor, la prospérité qu'elles font naître devient une source de nouveaux produits, et il y a plus que compensation entre les dépenses et les recettes. Le péage peut-être, dans certaines circonstances, ne rendra pas l'intérêt du capital employé; mais les développements que donnent à l'industrie des communications faciles, les produits qu'elles créent, les transactions qu'elles provoquent, la valeur qu'elles font acquérir à des lieux qui n'en avaient pas, les richesses qu'elles répandent, l'accroissement qu'elles introduisent dans la consommation, toutes ces circonstances diverses, indépendamment du bien-être général qu'elles étendent et affermissent, apportent dans les caisses publiques un intérêt élevé du capital dont l'État a ,fait l'avance. Ces avantages, partiels pour des provinces, peu sensibles pour des communes, perdus pour une compagnie une capitalistes, ne sont recueillis que par l'Etat; lui seul peut donc véritablement améliorer, en fournissant aux dépenses nécessaires.

Du reste, il ne s'agit pas de faire disparaître toutes les difficultés de la navigation, ce serait folie d'y prétendre; ni de bouleverser le régime du fleuve en cherchant à le perfectionner: il s'agit seulement d'avoir partout une hauteur d'eau suffisante, et les dépenses ne seraient pas aussi considérables qu'on pourrait le croire au premier abord. Il est vraisemblable que ce qui a été utilement pratiqué sur le Rhin, sur la Moselle, sur la Loire, que ce qui a réussi en France sur la Meuse, doit réussir également en Belgique dans des conditions analogues; les barrages faits par les bateliers au confluent de l'Hermeton et à Hastières - Lavaux, le creusement du chenal vis-à-vis du château de Waulsort, sont des indications qui semblent d'avance garantir le succès, et des essais immédiats peuvent d'ailleurs dissiper tous les doutes.

Les ouvrages en aval de Liège seraient une conséquence des travaux en amont, sauf ce qui concerne la défense des rives, et ces derniers ouvrages sont également indiqués.

Liège, le 23 décembre 1839.

L'ingénieur chargé de l'étude générale de la Meuse,

H. GUILLERY.

(1) On traverse la Meuse près de Neufchâteau, sur un pont très ancien et très étroit. - II y en a un fort beau à Pagny.

(2) « La Meuse, disent les Mémoires du Maréchal de Vauban, portait naturellement bateaux, en 1659, jusqu'à St-Mihiel, et, quand les eaux étaient bonnes, ils la remontaient jusqu'à Commercy, qui est à trois lieues de Pagny. » On peut induire de là combien, par le défaut de soin, s'altère rapidement le régime d'un fleuve, et ce qu'il faut de travaux et de persévérance pour lutter victorieusement contre les causes sans cesse renaissantes de déviation, d'attérissements etc.