PAX

Journée du 31 mai 1927

Afin de mettre les solennités jubilaires sous les auspices de la Vierge, patronne de l'Abbaye, le jour de la fête de Marie Médiatrice, avait été désigné pour la célébration du troisième centenaire de la Paix Notre-Dame.

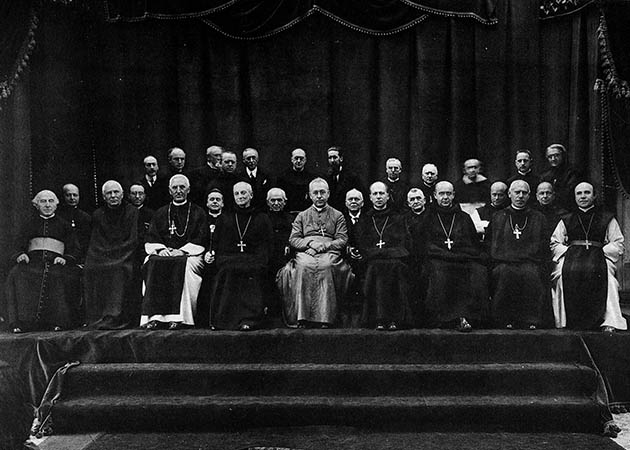

Les festivités débutent, comme il convient, par une messe solennelle d'action de grâces, avec assistance pontificale de S. G. Mgr Kerkhofs, évêque auxiliaire. Celui-ci est entouré de nombreux prélats de l'Ordre de St Benoît et de Citeaux, ainsi que des supérieurs des communautés religieuses de la ville, de plusieurs chanoines et prêtres, amis du monastère. Dans les nefs se trouvent les anciennes élèves et les personnes attachées au monastère, désireuses de s'unir à la communauté des Bénédictines pour louer le Seigneur en ce tricentenaire du moutier d'Avroy.

Au sortir de l'église, toute l'assemblée se transporte dans la grande salle du pensionnat pour entendre la conférence historique, de Dom Berlière, l'éminent Directeur de l'Institut Historique belge, à Rome. Présenté par M. le Chanoine Wathelet, l'orateur retrace, avec sa compétence accoutumée, le tableau du Renouveau bénédictin au XVIIe siècle. Dans cette brillante renaissance monastique, il situe la réforme de Florence de Werquignoeul, qui devait donner naissance à la Paix Notre-Dame, de Liège.

Mgr Kerkhofs remercie et félicite chaleureusement le savant conférencier et exprime les regrets de S. G. Mgr Rutten, qu'une indisposition empêche d'assister aux fêtes jubilaires. Il formule le voeu de voir le monastère d'Avroy continuer longtemps encore, sous l'égide de Notre-Dame, sa mission de paix et de sanctification.

Au dessus, à droite de Mgr Kerkhofs, Joseph Demarteau auteur des études historiques sur les Bénédictines.

En attendant l'heure du déjeuner, on se disperse dans les couloirs, salles, jardins du pensionnat. Ce ne sont partout que guirlandes, bannières, banderoles, écussons des prélats invités se mêlant à ceux de l'abbaye et de ses abbesses. Dans un parloir, transformé en chapelle, trône, le célèbre crucifix qui, il y a trois siècles, selon la tradition, fit entendre sa voix à l'abbesse de Namur pour l'inviter à faire des « Scholastiques à Liège ». Au-dessus du Christ, un chronogramme rappelle la date et l'évènement en ces termes:

SChoLastlCas faC LeoDIl DlCebat VoX ChrlstI JesU.

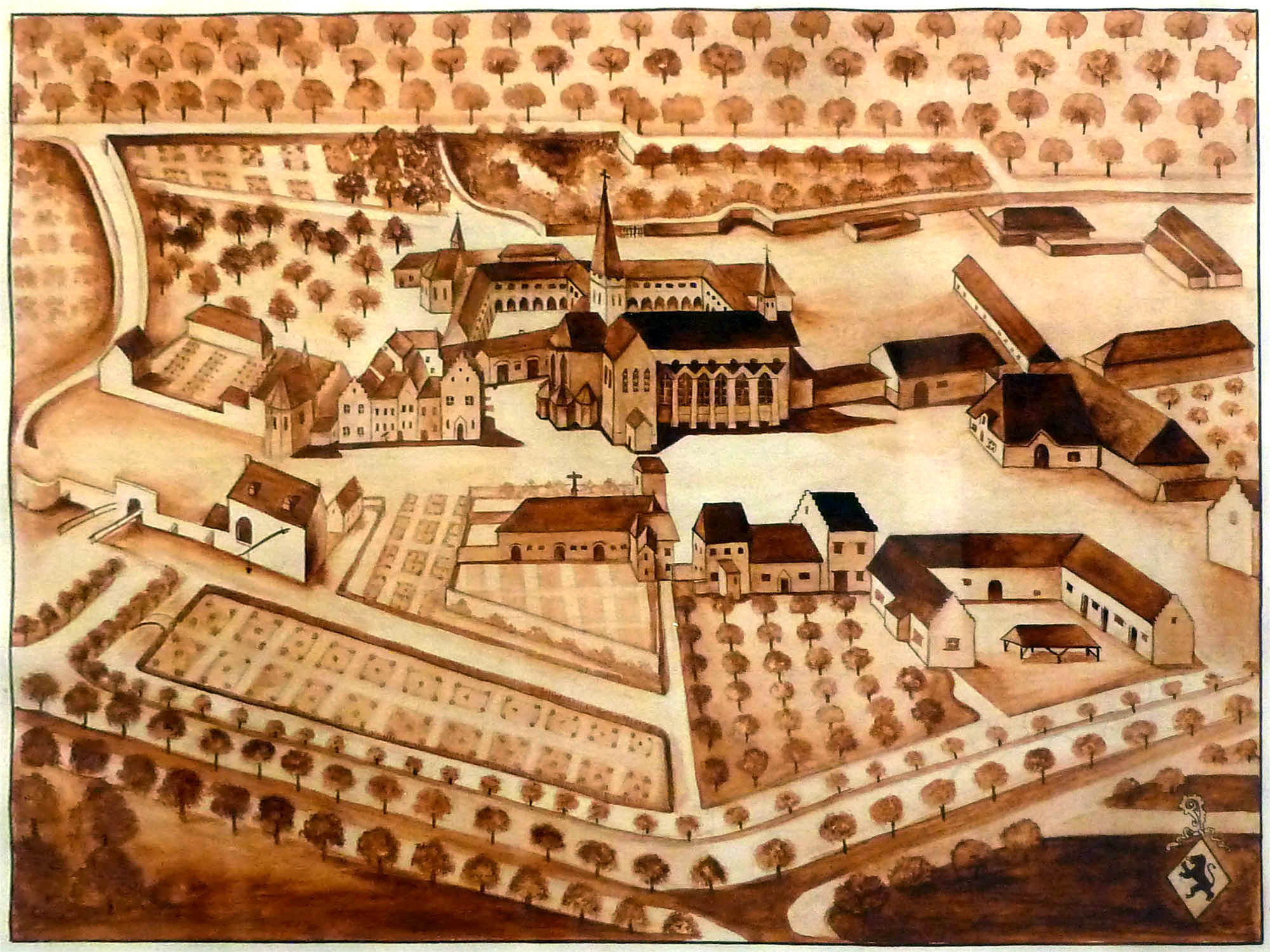

Au réfectoire, une décoration toute spéciale, attire les regards. Voici, alignés au mur, les grands portraits des abbesses de la P. N.-D., tout encadrés de tentures; plus loin, ce sont les dessins des abbayes de Flines et de Namur évoquant les origines du monastère tandis que ceux de Mons et de Louvain en rappellent les fondations filiales. A la place d'honneur, siège la belle statue de Notre-Dame, oeuvre de Delcour, le grand sculpteur liégeois. La Vierge est surmontée du chronogramme suivant qui résume, les voeux de tous, en ce troisième centenaire:

VIrgo paCIs In saeCULa sIt LoCI hUJUs DoMIna.

Le déjeuner, sous les regards bienveillants des abbesses, est des plus animés. C'est une joie exquise pour toutes de se retrouver, au cher pensionnat, après de longues années et de réveiller maints souvenirs d'enfance et de jeunesse.

Les gais colloques se poursuivent après le repas, le long des allées du jardin jusqu'au moment où, dans la séance historique de l'après-midi, le passé du vieux moutier surgit de nouveau, mais cette fois, sous une forme vivante et évocatrice.

Voici comment la Gazette de Liège, en des termes particulièrement bienveillants, donne le compte-rendu de cette séance:

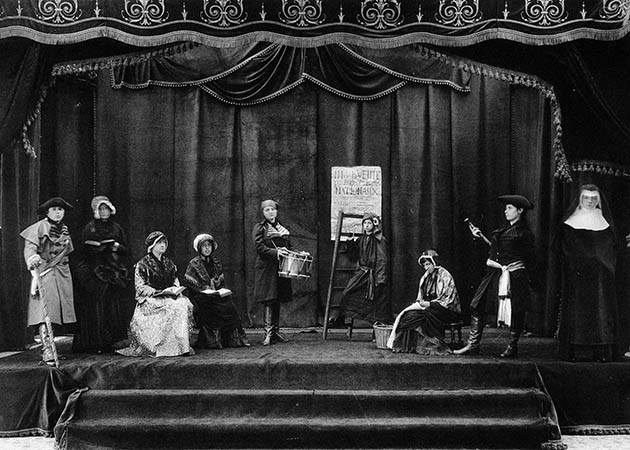

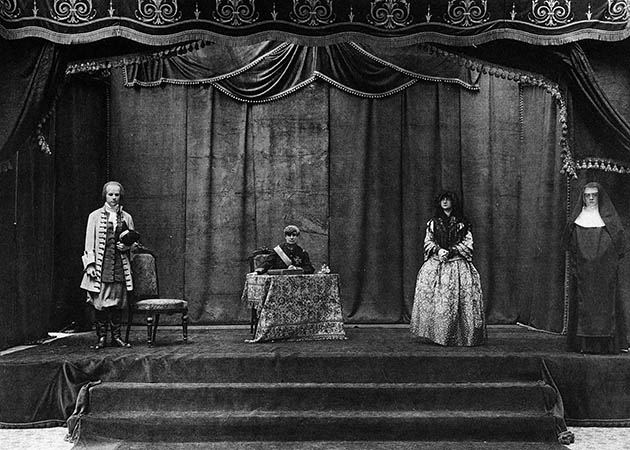

« Une dizaine de tableaux d'une ordonnance scénique parfaite, reproduisent les principaux épisodes de la Paix Notre-Dame depuis ses origines à l'abbaye royale de Flines, au XIIIe siècle jusqu'au rétablissement du monastère sous le gouvernement hollandais en 1822. Tous les personnages qui vécurent la vie de l'abbaye ou furent les agents de ses développements, de ses transformations, de ses épreuves défilent sur la scène pour y jouer le rôle que les chroniques ont narré: ils y prononcent les paroles mêmes que des documents authentiques - bulles, lettres, arrêtés ou publications officielles - leur attribuent. Entre ces documents un lien est établi par la voix du narrateur qui se présente tantôt sous l'habit d'un Joinville, tantôt sous le béguin d'une abbesse de la maison ou de son annaliste, tandis qu'un gentil page vient au début de chaque tableau situer l'épisode qui va se dérouler.

Ainsi s'étalent successivement devant le spectateur charmé des pages d'histoire animée auxquelles une mise en scène impeccable donne la plus rigoureuse couleur locale; épisodes édifiants comme la scène du Crucifix inspirant la fondation de l'abbaye; épisodes dramatiques comme l'expulsion des religieuses par les soldats de la République; épisodes émouvants comme la fondation du pensionnat en pleine tourmente révolutionnaire, au chant du Parce Domine.

Tout cela fut rendu par un groupe nombreux d'élèves, anciennes et actuelles, avec un tact exquis, une diction des plus élégantes, une tenue extrêmement soignée dans des costumes de la plus riche élégance. Aussi, quoique forcément dénuée d'intrigue dramatique, cette oeuvre n'en a pas moins obtenu tout le succès de la pièce la mieux agencée.

Ajoutons que certains tableaux étaient agrémentés de mélodies grégoriennes, de choeurs empruntés à Haydn et de musique de scène due à la délicate et riche inspiration de M. J. Harzé. Celui-ci avait fait exécuter comme ouverture, par un orchestre de piano et cordes, la première partie de la symphonie en sol mineur de Mozart qui fut enlevée avec un réel brio.

Cette superbe séance fut le digne couronnement de solennités dont l'atmosphère de pieuse allégresse et la belle organisation ont vivement impressionné ceux et celles qui y participèrent. »

Après la séance, le Révérendissime Abbé de Saint-André clôture les fêtes jubilaires en adressant à tous quelques paroles pleines d'amabilité et de bienveillance.

Ajoutons que, pour compléter les solennités, un télégramme de Rome est venu apporter à l'abbaye et à toutes ses oeuvres, la bénédiction du Saint Père, gage des nouvelles faveurs divines que la Paix Notre-Dame espère recevoir, au cours de son quatrième siècle d'existence.

HISTOIRE DE LA PAIX NOTRE-DAME

Tableaux appuyés sur des documents authentiques

Prologue.

Choeur d'ouverture. (d'après Haydn).

I. L'abbaye royale de l'Honneur Notre-Dame, à Flines, 1234.

II. La Réforme Bénédictine à Douai de Mme de Werquignoeul, 1604.

III. La Paix Notre-Dame, à Namur, 1613.

IV. La Sainte Scholastique de 1626.

V. Le Cloître d'Avroy au XVIIe siècle.

VI. Expulsion des religieuses pendant la Révolution.

VII. Lutte de Constance Greck contre les spoliateurs.

VIII. Ouverture du pensionnat, 1797.

IX. Rétablissement du monastère, 1822.

X. Apothéose: Gloire au Seigneur et à Notre-Dame.

Choeur final: IIe choeur de la « Création » (Haydn).

Piano: Mlle, M. Moës, S. Dierckx, M L. Hess, L. Nicolaers.

Premiers violons: E. Héroufosse, L. Govaerts, L. Derwa, J. Coheur, L. Rouffignon.

Seconds violons: Mlles Chaillet, E. Herzé, M. Philippart, E. Lambert, G. de Marneffe.

Violoncelles: Mlles J. Lohest, L. Herzé.

PROLOGUE.

Récité par Mlle M. Th. DUPIERREUX,

A vous tous, venus pour rendre honneur au vieux moutier de la Paix Notre-Dame, qu'il ne déplaise point, en ce troisième centenaire de voir se dérouler tout le cours de son histoire, depuis ses plus lointaines origines (1234), jusqu'à nos jours.

Le Sauveur avec sa croix, Notre-Dame, les saints et les anges vont descendre du ciel; tandis que pontifes et rois, moines, abbesses et moniales, archiducs et comtesse surgiront de leur tombe afin que le ciel et la terre s'unissent en cette fête pour ressusciter un passé lointain et béni.

Mais avant de commencer ce pèlerinage, prenez ample provision de forces; car il vous faudra, sans trêve ni repos, pérégriner de Flines à Douai; de Douai, passer à Namur; de Namur, vous embarquer pour Liège, la cité ardente, où enfin, vous pourrez vous fixer.

Que la perspective de vivre, en cette séance, ni plus ni moins que sept grands siècles, ne vous alarme point; pas plus que celle de traverser guerres et révolutions. Car au milieu de tous les périls, parmi toutes les vicissitudes, la paix, la douce paix de Notre-Dame ne cessera de rayonner dans les cloîtres du vieux monastère et plus encore au fond des cours de celles qui, sous l'égide de la Vierge, y vivent l'antique règle du bienheureux patriarche Benoît.

CHOEUR D'OUVERTURE

D'après HAYDN.

Solistes: Mlles M. L. de Holling, E. Dehareng.

Trois siècles sont passés

Depuis qu'a surgi le moutier.

Dans la cité toujours ardente et fière,

Le ciel était sombre et l'orage grondait au loin.

Abri divin de paix,

Au sein d'une mer houleuse,

Il a vu passer la tempête:

Il est resté debout.

O toi, Vierge de Paix,

Nous t'en supplions,

Protège toujours

Le vieux moutier.

I

L'Abbaye royale de l'Honneur Notre-Dame, à Flines, 1234

Le premier tableau représente tous les personnages qui ont joué un rôle dans la fondation ou les débuts de l'Honneur Notre-Dame, à Flines.

Marguerite de Constantinople, érige cette célèbre abbaye cistercienne, par sa charte de 1234.

Le pape, Grégoire IX, dans sa bulle de 1237, la place sous la protection spéciale du Saint-Siège, tandis que Saint Louis, en 1268, la met sous celle des rois de France.

Ogive, venue de l'abbaye de Marquette, y porte, la première, la crosse abbatiale.

Marie, fille de la Comtesse Marguerite, vient s'y consacrer au service du Seigneur et y donner, pendant de longues années, les exemples les plus admirables de piété et d'humilité, comme l'atteste son épitaphe. Dès les débuts, la sainteté fleurit au monastère en la personne de la bienheureuse Imaine de Loss, première des trois religieuses de Flines, dont le nom figure au ménologe. Cinq siècles plus tard, en 1717, les bénédictins Durand et Martène pourront se lever pour décerner les plus grands éloges à l'illustre abbaye de l'Honneur Notre-Dame.

L'exposé historique est placé dans la bouche de Joinville. Tous les autres textes lus, chartes, bulle, inscription, etc. sont reproduits dans leur forme authentique.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Grégoire IX, pape |

Mlles |

B. Joassart. |

| Saint Louis, roi de France |

|

M. T. Delwaide. |

| Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre |

|

P. Nicolaers. |

| Ogive, 1re abbesse de Flines |

|

M. Pirard. |

| La Princesse Marie, fille de Marguerite |

|

G. Pirard. |

| La Bienheureuse Imaine de Loss |

|

M. T. Dewé. |

| Messire Guillaume, vice-chancelier du pape |

|

H. Gielen. |

| Joinville, sénéchal de Champagne |

|

M. L. de Géradon. |

| Dom Durand, bénédictin |

|

M. T. Bounameaux. |

| Dom Martène |

|

M. L. Jockin. |

| Dames d'honneur de Marguerite |

|

S. Charlier et A. M. Jacob. |

| Chevalier accompagnant Saint Louis. |

|

B. Muller. |

| Pages: |

|

Mlles M. A. et S. Liagre, E. de Harenne. |

|

|

|

II

La Reforme Bénédictine de Mme de Werquignoeul, à Douai, 1604

En 1604, Madame de Werquignœul quitte l'abbaye de Flines, où elle était religieuse, pour fonder à Douai un monastère réformé, selon la stricte observance de la règle de Saint Benoît. Le deuxième tableau montre la réformatrice au moment où, priant pour connaître la volonté divine, elle entend la voix de la Sainte Vierge lui promettre la réalisation de son dessein. Deux visions viennent encore l'encourager: d'abord celle du Christ, qui, portant sa croix et, accompagné de Saint Pierre, invite Madame de Werquignœul à le suivre dans la voie du sacrifice; puis apparaissent un groupe de vierges, tenant un cierge allumé et allant s'agenouiller devant une statue de Marie. C'est à la suite de cette vision qu'il fut décidé que le nouveau cloître serait consacré à la Vierge des Vierges et prendrait le titre de « Paix Notre-Dame ».

L'oeuvre réalisée par Madame de Werquignœul est relatée par une de ses compagnes, Madame Trigault. Sortie également de Flines, elle embrassa la réforme de Douai et composa une Vie de la Réformatrice dont le texte est reproduit dans l'exposé.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Notre-Seigneur |

Mlles |

G. Denis. |

| Saint Pierre |

|

M. Pirlet. |

| Madame de Werquignoeul |

|

G. Mentior |

| Madame Trigault |

|

A. M. de Marneffe. |

| Groupe de vierges: |

|

Mlles N. Grein, S. Wauthier, M. Schenk, A. de Brodsky, Y. Collet, C. Courreau, A. Lejeune. |

III

La Paix Notre-Dame à Namur, 1613

En 1613, un monastère de la réforme de Madame de Werquignœul fut fondé à Namur.

Dans le troisième tableau figurent tous les personnages qui participèrent à cette fondation. Ce sont: l'évêque de Namur, Monseigneur Buisseret, qui en fut l'âme et le principal protecteur; Anne Boucqueau, Catherine Caignoncle et Catherine Saimont, les premières novices du nouveau cloître; Mesdames Laubegeois et Claire Aux-Brebis envoyées de Douai, par Madame de Werquinœul, à la demande du prélat, afin d'y introduire l'esprit de la réforme bénédictine; enfin les Archiducs Albert et Isabelle qui prirent le monastère sous leur protection.

L'exposé, dont le texte a été entièrement tiré des chroniques de l'abbaye de Namur, est donné par une bénédictine de cette maison.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Mgr Buisseret, évêque de Namur |

Mlles |

A. Péters. |

| L'Archiduc Albert |

|

M. L. de Holling. |

| L'Archiduchesse Isabelle |

|

C. Ziane, |

| Mme de Werquignoeul |

|

G. Mention |

| Mme de Laubegeois |

|

L. Jodin. |

| Dame Claire Aux-Brebis |

|

G. Staes. |

| Anne Boucqueau |

|

E. Troisfontaines. |

| Catherine Caignoncle |

|

E. Herzé. |

| Catherine Saimont |

|

J. Caganus. |

| L'Annaliste |

|

M. Billon. |

| Dames d'honneur d'Isabelle |

|

S. Locht et Y. Gehlen. |

| Pages |

|

M. R. Bruno et M. Thonon. |

IV

La Sainte Scholastique de 1626

Le Très-haut a fait entendre sa voix.

(Messe de Ste Scholastique).

« Le 10 février 1626, jour de Sainte Scholastique, la Révérende Abbesse, Madame Laubegeois, étant en oraison, faisant amoureusement son action de grâce après la communion, une voix lui dit: Tu feras des Scholastiques, à Liège; il faut faire des Scholastiques, à Liège. Pensant qu'une religieuse lui parlait, elle se retourna et ne vit personne. La même voix réitéra: A Liège, à Liège, des Scholastiques. »

Ce récit, emprunté aux chroniques de l'abbaye de Namur, est exposé et mis en action au IVe tableau. Il est précédé d'un prélude pour cordes, composé et dirigé par M. J. Harzé, professeur au pensionnat (Ire exécution). Toute la scène est agrémentée de mélodies grégoriennes tirées de la liturgie de la fête Sainte Scholastique.

Le célèbre Crucifix qui, selon la tradition, intima à Madame Laubegeois l'ordre d'établir « des Scholastiques, à Liège » est celui qui figure sur la scène.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Madame Laubegeois |

Mlles |

L. Jodin. |

| L'Annaliste |

|

M. Billon. |

V

Le Cloître d'Avroy au XVIIe siècle

Le cinquième tableau évoque la vision de l'intérieur de l'abbaye de la Paix Notre-Dame, à Liège, au cours des deux siècles qui ont précédé la Révolution. Nous y voyons la réalisation du vieil adage bénédictin: « Ora et labora. »

L'abbesse elle-même, Madame Lambertine Counotte, qui gouverna le monastère de 1657 à 1695, nous renseigne sur la vie intime des moniales par la lecture des faits qu'elle a consignés dans les registres encore existant au monastère.

Sur la scène, dame Aldegonde Desmoulins esquisse la façade de l'église dont elle est l'architecte. Dame Constance Van den Steen travaille aux bréviaires et au grand Cérémonial dont les enluminures constituent un chef-d'oeuvre de peinture fine et originale. Dame Madeleine Bex brode la célèbre chape dont, nous dit son abbesse « on espérait une église ».

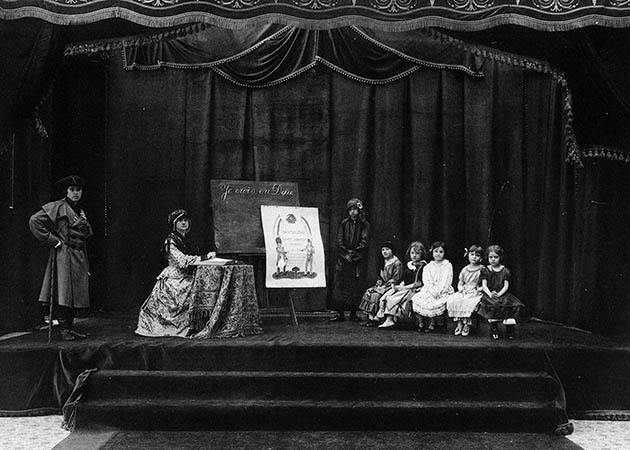

Dame Gertrude de Méan apprend à lire à la petite Caton Ghesquíer, pensionnaire décédée à l'abbaye, à l'âge de huit ans.

Et chaque fois que l'abbesse a évoqué, par sa lecture, un nouvel aspect de la vie des Moniales, les religieuses choristes entonnent un texte liturgique approprié, rappelant ainsi qu'au monastère bénédictin, l' « Opus Dei » (Ouevre de Dieu) est l'oeuvre par excellence.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Madame Counotte, abbesse |

Mlles |

M. Sacré. |

| Dame Aldegonde Desmoulins |

|

S. Palmers. |

| Dame Constance Van den Steen |

|

C. du Welz. |

| Dame Madeleine Bex |

|

M. A. de Coune. |

| Dame Gertrude de Méan |

|

M. H. de Holling. |

| Caton Ghesquier, pensionnaire |

|

M. De Ruyck. |

| Groupe de moniales psalmodiant: |

|

A. et G. Jadoul, M. Inkamp, M. T. Leloup, L. Nicolaers, M. Schenk. |

VI

Expulsion des religieuses pendant la Révolution

Le sixième tableau, nous introduit en pleine période révolutionnaire. C'est l'annaliste de l'abbaye qui vient raconter, dans son texte authentique, la dispersion de la communauté. Le Commissaire du Département donne lecture de la fameuse loi du 14 septembre 1796 supprimant les communautés religieuses. Deux autres s'occupent à dresser l'inventaire tel que nous le trouvons consigné dans les archives. Les religieuses partagent entre elles les objets communs laissés à leur disposition, puis s'éloignent de leur monastère à la suite de l'abbesse. Seules Constance Greck et trois autres religieuses refusent de quitter le lieu qu'elles ont choisi pour leur héritage.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Mme Gordine, abbesse |

Mlles |

E. Lamy. |

| Mme Constance Greck |

|

E, Dehareng. |

| Dame Lambertine Simon, prieure |

|

S. Dierckx. |

| Dame Geneviève Ghéquier, cellérière |

|

G. Lamy. |

| Groupe de religieuses: |

|

J. Brand, M. Dubois, A. Lejeune, M. Moës, M. Molitor, M. Morimont. |

| L'annaliste |

|

A. M. Jacob. |

| Commissaires: |

|

M. L. Bronfort, M. L. Jockin, L. Rouffignon. |

VII

Lutte de Constance Greck contre les spoliateurs

Saluons au septième tableau l'héroïne de la Paix Notre-Dame, Madame Constance Greck. C'est à elle que le monastère doit de ne pas avoir disparu à jamais, comme tant d'autres, dans la tourmente révolutionnaire.

La même annaliste que celle du tableau précédent, poursuit la lecture des chroniques de l'abbaye. Elle nous montre Madame Greck et ses compagnes s'efforçant de vivre encore, autant qu'elles le peuvent, leur vie de bénédictine, par la récitation quotidienne de l'office divin, tandis qu'il leur faut surmonter force difficultés pour garder la propriété d'Avroy. Et voici, qu'on fait l'estimation de l'immeuble; au son du tambour, le crieur public vient en annoncer la vente, pour le 1er ventôse de l'an V, et l'affiche indiquant les conditions de la mise aux enchères, est appliquée sur les murs de l'abbaye.

Mais lorsque descend l'obscurité de la nuit, la vaillante Constance Greck n'hésite pas à enlever la sinistre annonce.

Quoique dénuée de ressources, elle se porte acquéreur de la propriété et elle a la joie de la racheter aux spoliateurs.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Madame Constance Greck |

Mlles |

E. Dehareng. |

| Dame Geneviève Ghéquier |

|

G. Lamy. |

| Dame Emmanuelle Coumont |

|

M. Moës. |

| Soeur Françoise Laloyau |

|

A Lejeune. |

| Commissaires |

|

M. L. Bronfort et L. Rouffignon. |

| Crieur public |

|

L. Detroux. |

| Afficheur |

|

M. T. de Leuze. |

VIII

Ouverture du Pensionnat en 1797

Le huitième tableau représente la fondation du pensionnat, par Madame Constance Greck, le 1er juin 1797. Rien n'était plus nécessaire à Liège, rien ne semblait plus impossible; aucune école, ni officielle, ni libre, ni pour garçons, ni pour filles n'y subsistait au moment où elle racheta les locaux de la sienne. Les vexations et les difficultés qui attendaient notre héroïne peuvent se deviner en entendant la série des règlements que les membres du Directoire imposaient aux instituteurs et institutrices des écoles libres: obligatoire le dimanche, la tenue des classes était interdite le décadi, jour décima par lequel on entendait remplacer ce dimanche; les municipalités étaient même chargées de constater chaque mois dans les écoles privées « si les maîtres avaient soin de mettre entre les mains de leurs élèves comme base de la première instruction, les Droits de l'homme et de la Constitution ».

Sur la scène, Madame Constance Greck est occupée à inscrire dans son cahier le nom de ses cinq premières élèves quand le commissaire du département vient lui notifier les ordonnances relatives aux écoles, décrétées par le Directoire et faire placarder sur le mur le texte des « Droits de l'Homme ». Tandis qu'il s'éloigne, Dame Constance fait agenouiller ses petites élèves pour implorer la miséricorde divine par le « Parce Domine ».

| PERSONNAGES: |

|

|

| Madame Constance Greck |

Mlles |

E. Dehareng. |

| Commissaire du Département |

|

M. E. Bounameaux. |

| Afficheur |

|

M. T. de Leuze. |

| Pensionnaires: |

|

Mlles G. Berry, G. Biar, M. Boileau, C. Clément et M. T. Palmers. |

IX

Rétablissement du Monastère en 1822

A la suite d'une enquête faite par le comte de Liedekerke, gouverneur de la province, Madame Constance Greck se décide à entreprendre des démarches pour obtenir l'autorisation de reconstituer l'ancienne communauté des Bénédictines de la Paix Notre-Dame, Après avoir donné, en réponse aux demandes du gouverneur, un exposé de la situation de son pensionnat et de ses ressources, elle se rend à La Haye où elle est reçue en audience particulière, chez le roi. Celui-ci lui donne gain de cause et dans son arrêté du 1er Octobre 1822, il reconnait le couvent d'Avroy comme établissement d'instruction publique. Dès lors, la maison n'a plus rien à redouter: elle a une existence légale.

Les textes lus par le Gouverneur, par Mme Greck et par le Roi sont authentiques.

L'exposé est tiré des annales du monastère.

| PERSONNAGES: |

|

|

| Guillaume, roi de Hollande |

Mlles |

M. Ballings. |

| Le Comte de Liedekerke, gouverneur |

|

N. Basarov. |

| Madame C. Greck |

|

E. Dehareng. |

| L'Annaliste |

|

A. M. Jacob. |

X

APOTHÉOSE

Gloire au Seigneur et Notre-Dame

Durant le siècle écoulé depuis son rétablissement, l'Abbaye de la Paix Notre-Dame a vu se dérouler toute une ère de restauration tant au point de vue spirituel qu'au point de vue matériel: pensionnat et externat ont pris de vastes développements; une congrégation en l'honneur de Marie s'est érigée; des fondations en Angleterre et à Louvain sont venues affirmer sa vitalité; enfin de nouvelles constitutions, adaptées aux exigences actuelles, ont achevé de lui rendre la physionomie d'une véritable abbaye bénédictine.

Aussi faut-il dans le tableau final exalter la gloire du Seigneur et de sa divine Mère. Qu'en une dernière échappée donc, le ciel s'entr'ouvre pour nous montrer Notre-Dame, la Vierge de Paix étendant son manteau tutélaire sur l'abbaye! Que le glorieux patriarche Benoît et Sainte Scholastique viennent fêter au milieu de nous, le troisième Centenaire du moutier d'Avroy! Tandis qu'une fois encore nous apparaissent dans une apothéose finale les figures de Marguerite de Constantinople, de Madame de Werquignœul, de Madame Laubegeois et de Madame Greck, incarnant respectivement les grands souvenirs des abbayes de Flines, de Douai, de Namur et de Liège!

| PERSONNAGES: |

|

|

| Notre-Dame |

Mlles |

J. L'Hoëst. |

| Saint Benoît |

|

G. Le Maire. |

| Sainte Scholastique |

|

G. Le Paige. |

| Marguerite de Constantinople |

|

P. Nicolaers. |

| Madame de Werquignoeul |

|

G. Mentior. |

| Madame Laubegeois |

|

L. Jodin. |

| Madame Greck |

|

E. Dehareng. |

| Groupe de vierges et d'anges. |

|

|

11e choeur de « La Création » HAYDN

Solistes : Mlles A. Risack, A. M. Jacob, Y. Gehelen, L. Detroux.

Gloire au Seigneur

Célébrons à jamais tes bienfaits

|

|